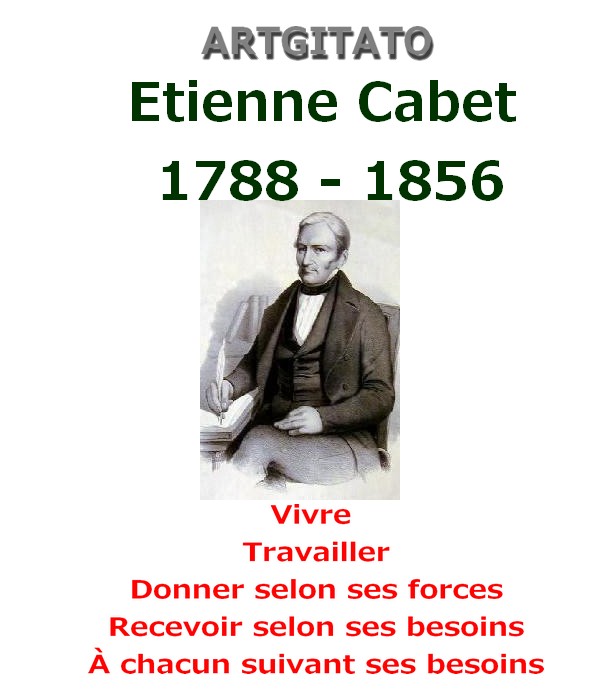

Un diplomate espagnol avec qui j’eus l’honneur de me lier, naguère, en août, aux environs de Biarritz, m’écrit, des Philippines, une lettre. Elle révèle un curieux accident historique et social. Je transmets à La revue blanche cette missive curieuse, espérant que d’autres me parviendront bientôt. Peut-être ne rappellerai-je pas inutilement, pour l’explication du phénomène relaté plus bas, le succès dévolu en 1842, à la publication du Voyage en Icarie, par Cabet. Des personnes entièrement saisies par la lecture de cette utopie communiste, le suivirent au Texas, puis dans l’Illinois où fût tentée, sous ses auspices, la réalisation de théories économiques. Nul n’ignore le pénible résultat. Donc un émule dissident de Cabet aurait, dans la Malaisie, essayé de même cette réalisation. Il siérait peu de s’en déclarer surpris. L’époque comprise entre 1830 et le 2 décembre 1854 restera marquée par l’effervescence du socialisme. Né en 1772, Fourier, ayant connu la Révolution française, la jugea comme il convient : mal. Henri de Saint-Simon, son contemporain, établit également que l’œuvre jacobine valait peu, si l’on ne voulait adjoindre à son programme la suppression de l’héritage et l’égalité civile des sexes. Il instruisit Auguste Comte et Blanqui, qui magnifièrent l’un sa pensée, l’autre son action. Lors de 1840, ces ferments de socialisme agitaient fort les esprits, non moins qu’au temps actuel. En 1832, Fourier avait fondé son journal Le Phalanstère ; en 1840 Proudhon crie : « La propriété c’est le vol. » On transfère les cendres de Napoléon aux Invalides ; on élève à Boulogne la colonne de la Grande Armée. L’Attila de la Révolution est reconnu officiellement héros. Vers 1841 Proudhon lance son Avertissement aux propriétaires ; presque en même temps est promulguée la loi sur les expropriations. Reclus, depuis 1839, pour l’échauffourée de Boulogne, au fort de Ham, le futur Napoléon III écrit son Extinction du paupérisme. 1842 voit paraître la loi sur le travail des enfants dans les manufactures. Pour la première fois, le Pouvoir tente d’enrayer l’exploitation capitaliste et de protéger les vies laborieuses. Un décret royal autorise la construction des grandes lignes ferrées. L’évolution économique accomplit une étape considérable.

On lit le Voyage en Icarie de Cabet, et on se passionne pour son communisme, parmi cette ferveur réformiste qui devait aboutir à la révolution de février 1848, aux Ateliers Nationaux, à l’idéal du Droit au travail noyé par le général Cavaignac dans le sang de 12 000 prolétaires, la bourgeoisie préparant ainsi le suffrage du peuple à préférer, comme président de la République, Louis Bonaparte au massacreur de juin.

La relation du diplomate espagnol ne saurait donc nous étonner beaucoup. Un émule de Cabet entraîna dans les îles de l’Océan Indien quelques simples gens enthousiasmés par l’utopie à la mode. Rival et ennemi personnel de l’Icarien, il dirigea son expédition vers l’Extrême-Orient, puisque l’autre menait la sienne à l’Occident.

Voilà tout ce qu’il semble indispensable de rappeler, avant la lecture de ce qui suit.

Paul Adam

******

Mer des Célèbes, à bord du Novio,

en rade de la ville d’Amphitrite,

le 20 septembre 1896

Mon cher ami,

Vous me pardonnerez sans doute de vous avoir laissé brusquement à Saint-Sébastien, si je vous représente qu’un ordre venu du ministère me contraignit à partir sur l’heure pour les Philippines, où l’insurrection prenait tout à coup cette importance déplorable, cause de nouvelles calamités abattues sur la malheureuse Espagne. Réveillé en pleine nuit par un agent et cela, non sans épouvante pour la Basquina (dont la sœur dut vous satisfaire, j’imagine), je m’embarquai, deux heures plus tard sur le Novio, ce blanc croiseur tout gentil que balançait rudement l’eau dans la cuvette du port. Vous aviez tant maudit le mugissement de la sirène. Mon télégramme ne dut pas moins vous ahurir que sa voix, au réveil.

Traversée abominable. J’ai peu quitté la cabine. La mer s’écroulait sur le pont. Moi je rendis compte de mon estomac aux ustensiles indispensables. Joies de la Carrière !

D’abord il faut vous dire que l’agent m’avait remis une enveloppe contenant des ordres. Ceux-ci me confèrent la mission d’apprendre, quelles idées étrangères et puissantes troublent dans la colonie, le loyalisme de nos planteurs, de nos commerçants, la placidité des indigènes.

Certes ils n’agissent, ni les uns ni les autres, en confiance dans leurs seules forces. Pour s’attaquer au gouvernement de la métropole, il faut qu’ils se croient soutenus. Les Cubains le sont par les États-Unis. Parvenu à Manille, je commençai l’enquête. J’eus lieu de penser tout d’abord que la politique mégalomane du Japon ne s’abstenait pas d’encouragements en faveur des insurgés.

Mais je me convainquis que cette influence n’était pas la principale ; car, si le Japon pense à conquérir les grandes îles des deux Océans indien et pacifique, et à y créer une puissance insulaire analogue à celle des pays britanniques, ses diplomates n’ignorent point les difficultés d’une semblable tâche. Spolier aujourd’hui l’Espagne et la Hollande de leurs possessions malaises serait peu commode. L’Europe, dont les nouveaux événements scellent l’union fédérative, se lèverait contre la jeune Asie. Bref, il importait de découvrir une autre cause efficiente. Je vous épargne le sommaire de mes démarches.

Plusieurs d’entre les hauts fonctionnaires de Manille m’entretinrent, au débarqué, d’une fable fort en crédit chez ceux du peuple. Depuis quelque dix ans, il serait venu, du ciel, dans les bourgs intérieurs de la colonie, des aéronautes européens. À maintes reprises, ces voyageurs auraient noué des relations avec nos indigènes, certains colons.

Ils échangeraient des montres, des outils, de l’or en lingots contre plusieurs sortes de semences, des porcs et des moutons. On me montra l’un de ces lingots, petit rectangle parfait portant le timbre d’un écusson héraldique, dont l’origine est certainement byzantine. En filant le long des côtes, sur le Novio, le pilote malais me fit apercevoir, loin dans les terres de l’île de Mindoro, une saillie du plateau central, puis, là-dessus, une sorte de colonne à claire-voie, très semblable à votre Tour Eiffel, et qui, construite par ces mystérieux explorateurs, servirait de débarcadère à leurs nefs aériennes. On m’en indiqua d’autres, perceptibles de la côte, sur les pics du massif central, dans la grande île Mindanao, dans l’île Iebu, dans l’île Négros. Toutes ces stations se trouvent situées au faîte de sommets rendus inaccessibles par la nature montueuse du sol, l’impénétrabilité des forêts vierges, la pestilence des marécages, et notre ignorance générale de la topographie de ces régions. Vous le savez : de Bornéo, des Célèbes, des Philippines, les Européens occupent quelques provinces côtières, et affirment un protectorat nominal sur les populations de l’intérieur à peu près inconnues.

Or, Bornéo a deux cents kilomètres carrés de plus que la France, et les autres groupes d’îles en comprennent d’immenses, comme Luçon, Mindanao, Sumatra, Java. Mes compatriotes de Manille supposent qu’au centre de ces petits continents, d’énergiques occidentaux avaient pu établir une civilisation secrète, attestée par le passage de ces nefs aériennes gardant la forme de grands oiseaux, aux ailes infinies et arborant une voilure analogue à celle de nos sloops.

Devant moi on interrogea plusieurs prisonniers de l’insurrection. On leur demanda la provenance d’imprimés saisis sur eux. Ces pièces constataient leur présence sous les drapeaux de la révolte. Elles semblaient être la formule en espagnol d’un diplôme de révolutionnaire. Chose qui me frappa, l’exergue représentait un coq chantant et perché sur un faisceau de licteur muni de sa hache. Je me souvins avoir vu, sur les estampes françaises éditées en 1848, des emblèmes identiques, à Paris. Oserai-je croire, cher ami, que l’on commence à excuser la longueur de la missive ? Cela vous intéresse-t-il, terrible anarchiste français ? Ce sont vos frères qui excitent contre la vieille monarchie des Castilles nos sujets de Malaisie. Je continue ; car voici qui vous réjouira. Depuis dix ans, tous les gouverneurs des Philippines adressèrent à Madrid des rapports sur ces indices.

Ils y joignirent l’hypothèse logique d’un centre de « pirates aériens » français, se développant sur les hauts plateaux inaccessibles des grandes îles. L’ineffable assurance de nos ministres blâma ces rapports. On enjoignit à leurs auteurs de cesser une moquerie peu compatible avec le caractère de leurs fonctions. Un obstiné subit la disgrâce. Ses successeurs gardèrent un silence favorable à la gloire de leur avenir.

L’un cependant, voulut, sans l’autorisation métropolitaine, tirer la chose au clair. Un détachement de marins envoyé dans l’île de Mindanao tenta l’approche d’une des hautes colonnes à claire-voie. Il fallut défricher la brousse, tailler une sente, faire sauter des rocs, fusiller des tigres et des crocodiles. De toute l’expédition il revint trois hommes. Ils contèrent que, près d’atteindre le faîte de la montagne, d’épouvantables explosions avaient anéanti le détachement. La tour était défendue par un circuit de torpilles dissimulées sous le sol. Comme bien vous pensez, le gouverneur ne souffla mot de son audace. Il déclara les marins massacrés dans une embuscade de naturels ; puis, désigna les trois survivants pour un poste malsain, où la fièvre et le décès scellèrent leurs bouches.

Malgré des objections du gouvernement central, je résolus de poursuivre l’enquête. Mon premier rapport télégraphique mentionna seulement les manigances japonaises. Mais il advint qu’un jeune insurgé de race batave trahit l’aventure afin de se soustraire à la peine de mort prononcée contre lui par la cour martiale. Les armes, les munitions, l’argent venaient de Bornéo ; il l’avoua. Des Malais habiles à se glisser dans la brousse et connaissant des sentes secrètes, gagnaient la base des colonnes, où l’un de ces forbans leur donnait les indications nécessaires ; de l’or. Des jonques allaient ensuite, la nuit, quérir dans tel îlot au large les caisses, déposées là, par les nefs aériennes, un peu avant l’heure prescrite dans les lettres. Poussé à bout, soumis même à un genre d’instruction que nos ancêtres les inquisiteurs excellaient à rendre utile, mon batave finit par avouer l’existence d’un petit port dans une crique de l’île de Bornéo que dissimulent les récifs. Très étroite, la passe ne tenta jamais les capitaines de navires européens, mal impressionnés d’ailleurs devant l’apparence abrupte et déserte de la falaise qu’on distingue par delà les lignes de brisants, et une mer toute blanchie par le ressac sur des rocs noyés.

Pour obtenir que le batave désignât un pilote indigène capable de conduire le Novio dans la passe, il fallut employer tous les genres de coercition.

Vous, français et humanitaire, vous attachez à l’existence humaine, un prix excessif. Moi, je pense que les intérêts d’une nation totale valent bien quelques vies d’imbéciles. Mon batave, espèce de mercanti qui empoisonne les indigènes au moyen d’ignobles alcools, qui leur vend des caresses de filles syphilitiques, nous intéressait peu. Il s’était joint à la révolte depuis que la police avait fermé son bouge à la suite d’un assassinat commis sous ses yeux. Je tirai de cette matière vile, par les moyens de force, de profitables renseignements. J’appris qu’à deux ou trois reprises les jonques de l’insurrection avaient reçu, dans le petit port d’une ville cachée au giron des falaises, leurs chargements de carabines, de rifles, plusieurs pièces d’artillerie. Il fallut bien m’y conduire.

Sans perdre de temps, un pilote fut découvert, arrêté, et habilement interviewé dans la prison par un traître de nos serviteurs qui lui demanda la relève de la passe, voulant, dit-il, remplir à la place du détenu son dangereux devoir insurrectionnel, pendant l’incarcération. Lui, assura-t-il, devait être mis en liberté, le soir même, faute de preuves. Il le fut. Le Novio gagna la haute mer aussitôt, sous le double panache de ses fumées.

Fort difficilement nous reconnûmes la passe, sur la côte S-E de Bornéo. Plusieurs fois, dans la nuit, nous vîmes au-dessus de nos têtes, à d’incalculables hauteurs, planer des ombres immenses, tandis que le jet d’un fanal électrique éclairait soudain le pont du navire, les eaux furieuses et blanches, la baleinière des sondeurs devançant avec prudence, parmi les récifs, notre proue. Je craignis la chute d’une torpille qui eût mis en miettes le bâtiment. Le capitaine du Novio partagea cette appréhension. Je vous assure que nous passâmes vingt-quatre heures sans joie, dans ces parages sinistres. À plusieurs reprises, il tomba sur le pont une grêle de pois secs, comme si les aériens eussent voulu nous avertir de la précision de leur œil, et nous inviter ainsi à la retraite. Moi, je descends des conquistadors. Cette bravade me mit en fureur, simplement ; et je bousculai jusque la mer un nègre chauffeur qui trop manifestement s’épouvantait. On le repêcha.

Avant-hier à l’aube, nous franchîmes enfin la dernière parallèle de brisants, et pénétrâmes dans des eaux plus paisibles.

Immédiatement, par dessus la crête des falaises, et entre les pointes des sommets, parurent cinq aérostats. Nous pûmes les observer à l’aise, car ils tournoyèrent lentement, à une bonne hauteur, vers un centre qui était le zénith du Novio.

Deux ailes de cent cinquante ou deux cents mètres soutiennent chacun dans l’espace. Elles semblent épaisses. Nous pensâmes qu’elles forment deux enveloppes plates contenant du gaz ; et qu’elles aident surtout à planer. Il est rare qu’un mouvement les agite. Aux extrémités d’un axe sous-jacent à la nef, deux énormes hélices, l’une en proue, l’autre en poupe, se vissent horizontales, dans l’air. Entre elles est une dunette ou se meuvent des mécaniciens, des observateurs. Nous suivions leurs gestes. Ils photographièrent le Novio. Né de la giration des hélices, un vent fripait leurs hardes. Ils s’agriffaient aux rampes de la passerelle. Au-dessus d’eux, à trois mètres, la charpente d’une terrasse oblongue se trouait d’une trappe recevant un minuscule escalier. Cette terrasse semble sans autre épaisseur que celle d’une planche solide. Elle supporte une mature et une voilure de sloop, servant à gouverner la course de la nef. À ses flancs aussi s’attachent et s’articulent les immenses ailes épaisses. Nous parvînmes à distinguer sur l’ovale de cette terrasse, des machines légères, subtiles, un volant de dynamo, une tente, et l’équipage comportant une huitaine d’hommes au plus.

Nous vîmes encore que la mâture était maintenue par des étais compliqués et nombreux s’appuyant aux bordages. Le vol de la nef ne diffère point de celui des milans, des grands-ducs, et autres oiseaux de proie. Toute la journée l’escadre plana en décrivant des cercles autour de notre centre. À certaines minutes, nous percevions le bruit des hélices, un froufrou formidable, si l’un de ces bâtiments s’inclinait vers nous. Les matelots présentent la voile aux courants d’air, et dirigent ainsi. Ils semblent d’admirables gabiers.

Au milieu de leurs cercles, nous étions comme une pauvre perdrix que guette un vol d’éperviers voraces. Il me fallut remonter le courage de nos hommes. Sans cesse l’ombre du passage des nefs glissait sur notre pont. Nous ne laissâmes pas de nous engager dans la crique. Elle commence une sorte de fjord peu profond, creusé entre deux pans abrupts de montagnes rocheuses où des sapins et la brousse se hérissent. Vers midi nous aperçûmes, après avoir doublé un petit cap intérieur, les blancheurs de la ville qui se nomme Amphitrite.

Le sémaphore nous fit signe de stopper, annonçant une embarcation et un message. Nous obéîmes.

La ville est joliment installée, en gradins, sur le flanc de la montagne. Les quais bas ne semblent point destinés à l’accueil de grands navires. Cela s’explique, les aérostats remplaçant la marine. Des fanaux électriques bordent un boulevart. Les maisons basses ont des arcades de pierre, sous lesquelles circule une foule en habits à la française du dix-septième siècle. Elle nous examina de loin, sans dépasser une sorte de limite idéale, bien que nul agent de police ne parût la retenir. Nous vîmes plusieurs grandes voitures automobiles. Un carillon délicieux précéda la sonnerie de l’heure. Du soleil qui survint révéla les façades dorées ou argentées des maisons, des portiques en faïence bleue, sous lesquels dansent des gerbes d’eau jaillies d’une vasque. Les arbres et les végétations dissimulent beaucoup les perspectives.

Un canot sortit d’un bassin. Il avança mû par une force cachée, mais puissante ; son étonnante rapidité nous surprit. À l’avant, une figure de chimère poussait l’eau de sa poitrine à écailles de faïence verte. Nous eûmes à peine le temps de hisser le pavillon espagnol. Une grande ombre voila le ciel, au-dessus de nos têtes ; et nous vîmes un aérostat descendre entre les parois du fjord que frôlaient ses énormes ailes. De la dunette inférieure, pendait sur nous, au bout d’une chaîne, une torpille monstrueuse. Le cuivre pointu du détonateur luisait.

Ce fut sous cette autre épée de Damoclès que je reçus, à la coupée, le magistrat du canot.

Il gravit l’escalier lestement malgré les soixante-dix ou quatre-vingts hivers qui avaient blanchi ses courts favoris ras. Maigre petit vieillard, à la lèvre nue, il me salua de son feutre mousquetaire assez impertinemment, laissa voir une seconde un toupet de neige surmontant une soyeuse chevelure ramenée aux tempes, et se recouvrit. Derrière lui cinq hommes surgirent, en habit bleu de roi, et haussant plusieurs enseignes dont l’une était un coq d’or aux ailes étendues, l’autre les armoiries byzantines inscrites déjà sur les lingots rectangulaires de leur monnaie, la troisième deux mains, l’une d’or, l’une de fer, enlacées entre deux palmes. Cela au bout de hampes écarlates. Je considérai mon minuscule interlocuteur, son ample habit Louis XIV en soie grise, ses culottes larges disparues sous la veste de piqué blanc, ses petites jambes impatientes dans des guêtres de maroquin fauve boutonnées jusqu’aux genoux.

« — Monsieur, me dit-il, en français, vous ignorez sans doute chez qui vous êtes. Depuis cinquante-trois ans, nul Européen ne fut admis dans la baie. Pour vous, les torpilles qui renforcent la ligne de brisants furent neutralisées. Le temps nous a semblé venu de laisser connaître à quelques-uns les agencements de notre colonie. Ce petit livre que je vous remets vous instruira sur les origines de notre œuvre. Nous sommes des français qui s’expatrièrent pour fuir un régime d’iniquité et de bon plaisir. Disciples de Fourier, de Saint-Simon, amis de Proudhon et de Cabet, — j’espère que ces noms illustres ne vous sont pas inconnus, — nous avons voulu réaliser ici une existence conforme à la saine logique phalanstérienne. Ce que Cabet tenta en Icarie, nous l’essayons en cette contrée fertile. Monsieur, le doux Virgile a dit :

O fortunatos nimiam sua si bona norint

Agricolas !…

« Nous avons donc résolu de connaître notre bonheur. Assez et trop longtemps nous avions pu expérimenter le sic vos, non vobis, du cygne de Mantoue ; et nous murmurions avec le Latin : quandoque, o rus, te aspiciam ! … Ici nous jouissons enfin de la nature. Soyez le bienvenu sur cette terre de fraternité ; Monsieur. Vous pourrez, sans doute, bientôt en énumérer les félicités à vos compatriotes, lorsque vous serez revenu auprès des lares de vos ancêtres. Et peut-être direz-vous alors, comme l’éloquent Chrysostôme, Mataïotès, mataïotétôn, kaï, panta mataïotès ; vanité des vanités, tout n’est que vanité, lorsque le véritable amour civique ne préside pas aux destinées des grands peuples.

« Sous ce pli, Monsieur, vous lirez les conditions que notre gouvernement impose au cas où le désir de visiter nos villes et nos champs, vous solliciterait. Pour l’affaire diplomatique dont vous agiterez le grave problème, c’est seulement à notre capitale, et devant le conseil de Dictature, que vous pourrez obtenir une solution. Pour moi, Monsieur, je ne suis qu’un humble serviteur de notre peuple, le sénéchal de cette province. Mais je suis heureux, Monsieur, d’avoir été le premier de la nation à saluer ici l’envoyé d’un noble pays. »

Je voulus répondre, mais le sec petit vieillard me tourna le dos et descendit précipitamment dans le canot, avec ses porte-enseignes. Aussi vite qu’elle était venue, l’embarcation repartit.

J’ai lu l’opuscule et les papiers remis par le sénéchal d’Amphitrite. Ils confirment l’hypothèse des gouverneurs de Manille. Une colonie de Saint-Simoniens et de fouriéristes, débarquée ici vers 1843, a prospéré clandestinement sur les hautes cimes de l’intérieur où il fallut d’abord se réfugier, par précaution contre la férocité des peuplades autochtones. Peu à peu, le territoire s’étendit, après une longue et dure période de guerres. Maintenant il occupe, à l’intérieur de Bornéo, un espace grand comme les deux tiers de la France. Malgré les conditions singulières imposées au voyageur par le communiqué officiel du Conseil de Dictature, je pénétrerai dans le pays. Ma mission diplomatique, au reste, m’y contraint.

J’ai pensé, mon cher ami, obtenir en vous écrivant ces motifs curieux, le pardon de l’incartade qui me fit vous quitter si brusquement à Saint-Sébastien. M’excusez-vous.

Je suis votre bien dévoué…

Lopez Tossio de Beobia.