POESIE FRANCAISE

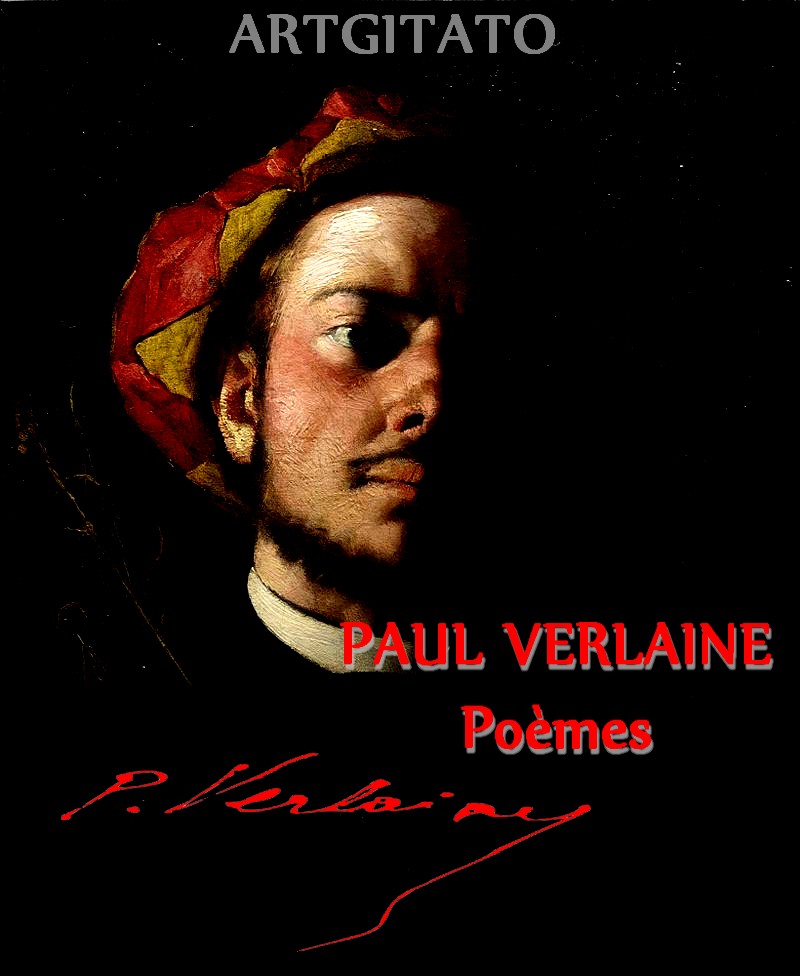

PAUL VERLAINE

1844-1896

Portrait de Paul Verlaine en troubadour

Frédérique Bazille

1868

Museum of Art – Dallas

*

Œuvre de Paul Verlaine

Poèmes

Tableaux et Caricatures

Gustave Courbet – Eugène Carrière – Frédérique Bazille

Paterne Berrichon – Félix Vallotton – Félix Régamey

*

*

*

*

*************************************************

M. PAUL VERLAINE

ET LES POÈTES « SYMBOLISTES » & « DÉCADENTS »

I.

Peut-être, au risque de paraître ingénu, vais-je vous parler des poètes symbolistes et décadents. Pourquoi ? D’abord par un scrupule de conscience. Qui sait s’ils sont, autant qu’ils en ont l’air, en dehors de la littérature, et si j’ai le droit de les ignorer ? — Puis par un scrupule d’amour-propre. Je veux faire comme Paul Bourget, qui se croirait perdu d’honneur si une seule manifestation d’art lui était restée incomprise. — Enfin, par un scrupule de curiosité. Il se peut que ces poètes soient intéressants à étudier et à définir, et que leur personne ou leur œuvre me communique quelque impression non encore éprouvée. Mais, comme j’ai au fond l’esprit timide, j’ai besoin, avant de tenter l’aventure, de m’entourer de quelques précautions. Je m’abrite derrière deux hypothèses, invérifiables l’une et l’autre, et que je n’ai qu’à donner comme telles pour n’être point accusé soit de témérité, soit de snobisme.

Premièrement, je suppose que les poètes dits décadents ne sont point de simples mystificateurs. À dire vrai, je suis tenté de les croire à peu près sincères — non point parce qu’ils sont terriblement sérieux, solennels et pontifiants, mais parce que voilà déjà longtemps que cela dure, sans un oubli, sans une défaillance. Il ne leur est jamais échappé un sourire. Une mystification si soutenue, qui réclamerait un tel effort, et un effort si disproportionné avec le plaisir ou le profit qu’on en retire, serait, il me semble, au-dessus des forces humaines. Puis j’ai coudoyé quelques-uns de ces initiés, et j’ai eu, sur d’autres, des renseignements que j’ai lieu de croire exacts. Il m’a paru que la plupart étaient de bons jeunes gens, d’autant de candeur que de prétention, assez ignorants, et qui n’avaient point assez d’esprit pour machiner la farce énorme dont on les accuse et pour écrire par jeu la prose et les vers qu’ils écrivent. Enfin, leur ignorance même et la date de leur venue au monde (qui fait d’eux des esprits très jeunes lâchés dans une littérature très vieille, des sortes de barbares sensuels et précieux), leur vie de noctambules, l’abus des veilles et des boissons excitantes, leur désir d’être singuliers, la mystérieuse névrose (soit qu’ils l’aient, qu’ils croient l’avoir ou qu’ils se la donnent), il me semble que tout cela suffirait presque à expliquer leur cas et qu’il n’est point nécessaire de suspecter leur bonne foi.

Secondement, je suppose que le « symbolisme » ou le « décadisme » n’est pas un accident totalement négligeable dans l’histoire de la littérature. Mais j’ai sur ce point des doutes plus sérieux que sur le premier. Certes on avait déjà vu des maladies littéraires : le « précieux » sous diverses formes (à la Renaissance, dans la première moitié du XVIIe siècle, au commencement du XVIIIe), puis les « excès » du romantisme, de la poésie parnassienne et du naturalisme. Mais il y avait encore beaucoup de santé dans ces maladies ; même la littérature en était parfois sortie renouvelée. Et surtout la langue avait toujours été respectée dans ces tentatives. Les « précieux » et les « grotesques » du temps de Louis XIII, les romantiques et les parnassiens avaient continué de donner aux mots leur sens consacré, et se laissaient aisément comprendre. Il y a plus : les jeux d’un Voiture ou ceux d’un Cyrano de Bergerac exigeaient, pour être agréables, une grande précision et une grande propriété dans les termes. C’est la première fois, je pense, que des écrivains semblent ignorer le sens traditionnel des mots et, dans leurs combinaisons, le génie même de la langue française et composent des grimoires parfaitement inintelligibles, je ne dis pas à la foule, mais aux lettrés les plus perspicaces. Or je pourrais sans doute accorder quelque attention à ces logogriphes, croire qu’ils méritent d’être déchiffrés, et qu’ils impliquent, chez leurs auteurs, un état d’esprit intéressant, s’il m’était seulement prouvé que ces jeunes gens sont capables d’écrire proprement une page dans la langue de tout le monde ; mais c’est ce qu’ils n’ont jamais fait. Cependant, puisqu’une curiosité puérile m’entraîne à les étudier, je suis bien obligé de présumer qu’ils en valent la peine, et je maintiens ma seconde hypothèse.

II.

… En bien, non ! je ne parlerai pas d’eux, parce que je n’y comprends rien et que cela m’ennuie. Ce n’est pas ma faute. Simple Tourangeau, fils d’une race sensée, modérée et railleuse, avec le pli de vingt années d’habitudes classiques et un incurable besoin de clarté dans le discours, je suis trop mal préparé pour entendre leur évangile. J’ai lu leurs vers, et je n’y ai même pas vu ce que voyait le dindon de la fable enfantine, lequel, s’il ne distinguait pas très bien, voyait du moins quelque chose. Je n’ai pu prendre mon parti de ces séries de vocables qui, étant enchaînés selon les lois d’une syntaxe, semblent avoir un sens, et qui n’en ont point, et qui vous retiennent malicieusement l’esprit tendu dans le vide, comme un rébus fallacieux ou comme une charade dont le mot n’existerait pas…

En ta dentelle où n’est notoire

Mon doux évanouissement,

Taisons pour l’âtre sans histoire

Tel vœu de lèvres résumant.

Toute ombre hors d’un territoire

Se teinte itérativement

À la lueur exhalatoire

Des pétales de remuement…

J’ai pris ces vers absolument au hasard dans l’un des petits recueils symbolistes, et j’ai eu la naïveté de chercher, un quart d’heure durant, ce qu’ils pouvaient bien vouloir dire. J’aurais mieux fait de passer ce temps à regarder les signes gravés sur l’obélisque de Louqsor ; car du moins l’obélisque est proche d’un fort beau jardin, et il est rose, d’un rose adorable, au soleil couchant… Si les vers que j’ai cités n’ont pas plus de sens que le bruit du vent dans les feuilles ou de l’eau sur le sable, fort bien. Mais alors j’aime mieux écouler l’onde ou le vent.

L’un d’eux, pourtant, nous a exposé ce qu’ils prétendaient faire dans une brochure modestement intitulée Traité du verbe, avec Avant-dire de Stéphane Mallarmé. On y voit qu’ils ont inventé (paraît-il) deux choses : le symbole et l’instrumentation poétique.

L’auteur du Traité du verbe nous explique ce que c’est que le symbole :

« Agitons que pour le repos vespéral de l’amante le poète voudrait le site digne qui exhalât vaporeusement le mot aimer.

« Or, en quête sous les ramures, il s’est lassé, et la nuit est venue sur la vanité de son espoir présomptueux : parmi l’air le plus pur de désastre, en le plus plaisant lieu une voix disparate, un pin sévèrement noir ou quelque rouvre de trop d’ans s’opposait à l’intégral salut d’amour, et la velléité dès lors inerte demeurait muette, sans même la conscience mélancolique de son mutisme.

« Voudras-tu, poète, te résigner ?

« Non, et les lieux inutiles reverront sa visite : les pierres nuées qui lui plurent, il les ordonnera négligemment en un parterre de mousse dont il garde le puéril souvenir : par son unique vouloir esseulées, hors de mille s’étrangeront là quelques ramures vertes virginalement sur de droits rêves, et perplexes quand sous elles il laissera qui prévalaient d’oiseaux tels rameaux morts gésir, et devinée mieux que vue aux dentelles des verdures amènera large et molle une rivière où des lis gigantesques : un torse nu de vierge en l’eau s’ornera d’une toison mêlée à l’heure d’un soleil saignant son or mourant.

« Alors pourra venir celle-là : et l’amante au seuil très noblement s’alanguira, comprenant, sa rougeur d’ange exquisement éparse parmi le doux soir, l’Hymen immortel mêlé d’oubli et d’appréhension qui de son murmure visible emplira le site créé. »

Cela veut dire, sauf erreur :

— Supposons que le poète veuille, pour que l’amante y dorme le soir, un paysage digne d’elle et qui fasse rêver d’amour. Ce paysage idéal, il le demandera vainement à la nature : toujours quelque détail disparate y rompra l’harmonie rêvée. Alors il fera son choix dans les matériaux que lui offre le monde réel. Il disposera à son gré les pierres nuancées ; il arrangera les ramures droites sur les troncs élancés ou pliants et chargés d’oiseaux ; il sèmera le gazon de branches mortes et laissera entrevoir, parmi la feuillée, une large rivière, avec de grands lis et un torse de vierge, etc.

Et plus loin :

« L’heure n’est étrange, désormais, de resserrer d’un nœud solide les preuves sans ire émises, violettes faveurs de mon songe. »

Cela veut dire : « Résumons-nous. »

« L’idée, qui seule importe, en la vie est éparse.

« Aux ordinaires et mille visions (pour elles-mêmes à négliger) où l’Immortelle se dissémine, le logique et méditant poète les lignes saintes ravisse, desquelles il composera la vision seule digne : le réel et suggestif SYMBOLE d’où, palpitante pour le rêve, en son intégrité nue se lèvera l’Idée première et dernière ou vérité. »

Cela signifie, je crois, en langage humain, que certaines formes, certains aspects du monde physique font naître en nous certains sentiments, et que, réciproquement, ces sentiments évoquent ces visions et peuvent s’exprimer par elles. Cela signifie aussi, par suite, que le poète ne copie pas exactement la réalité, mais ne lui emprunte que ce qui correspond, en elle, à l’impression qu’il veut traduire… Mais est-ce qu’il ne vous semble pas que nous nous doutions un peu de ces choses ?

L’invention des symbolistes consiste peut-être à ne pas dire quels sentiments, quelles pensées ou quels états d’esprit ils expriment par des images. Mais cela même n’est pas neuf. Un SYMBOLE est, en somme, une comparaison prolongée dont on ne nous donne que le second terme, un système de métaphores suivies. Bref, le symbole, c’est la vieille « allégorie » de nos pères. Horreur ! la pièce de Mme Deshoulières : « Dans ces prés fleuris… » est un symbole ! Et c’est un symbole que le Vase brisé, si vous rayez les deux dernières strophes.

Seulement, prenez garde : si vous les rayez, celles qui resteront seront toujours charmantes ; mais vous verrez qu’elles n’exprimeront plus rien de bien précis, qu’elles ne vous suggéreront plus que l’idée vague d’une brisure, d’une blessure secrète. Les symboles précis et clairs par eux-mêmes sont assez peu nombreux. Il est très vrai que la plus belle poésie est faite d’images, mais d’images expliquées. Si vous ôtez l’explication, vous ne pourrez plus exprimer que des idées ou des sentiments très généraux et très simples : naissance ou déclin d’amour, joie, mélancolie, abandon, désespoir… Et ainsi (c’est où je voulais en venir) le symbolisme devient extrêmement commode pour les poètes qui n’ont pas beaucoup d’idées.

Et voici la seconde découverte des symbolistes hagards.

On soupçonnait, depuis Homère, qu’il y a des rapports, des correspondances, des affinités entre certains sons, certaines formes, certaines couleurs et certains états d’âme. Par exemple, on sentait que les a multipliés étaient pour quelque chose dans l’impression de fraîcheur et de paix que donne ce vers de Virgile :

Pascitur in silva magna formosa juvenca.

On sentait que la douceur des u et la tristesse des é prolongés par des muettes contribuaient au charme de ces vers de Racine :

Ariane, ma sœur, de quelle amour blessée

Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée !

On n’ignorait pas que les sons peuvent être éclatants ou effacés comme les couleurs, tristes ou joyeux comme les sentiments. Mais on pensait que ces ressemblances et ces rapports sont un peu fuyants, n’ont rien de constant ni de rigoureux, et qu’ils nous sont pour le moins indiqués par le sens des mots qui composent la phrase musicale. Si les u et les é du distique de Racine nous semblent correspondre à des sons de flûte ou à des teintes de crépuscule, c’est bien un peu parce que ce distique exprime en effet une idée des plus mélancoliques.

Mais si l’on vous demandait à quels instruments de musique, à quelles couleurs, à quels sentiments correspondent exactement les voyelles et les diphtongues et leurs combinaisons avec les consonnes, vous seriez, j’imagine, fort empêché. Et si l’on vous disait que ce misérable Arthur Rimbaud a cru, par la plus lourde des erreurs, que la voyelle u était verte, vous n’auriez peut-être pas le courage de vous indigner ; car il vous paraît également possible qu’elle soit verte, bleue, blanche, violette et même couleur de hanneton, de cuisse de nymphe émue, ou de fraise écrasée.

Or écoutez bien ! A est noir, e blanc, i bleu, o rouge, u jaune.

Et le noir, c’est l’orgue ; le blanc, la harpe ; le bleu, le violon ; le rouge, la trompette ; le jaune, la flûte.

Et l’orgue exprime la monotonie, le doute et la simplesse (sic) ; la harpe, la sérénité ; le violon, la passion et la prière ; la trompette, la gloire et l’ovation ; la flûte, l’ingénuité et le sourire.

Et vous pourrez voir dans le Traité du verbe, déterminées avec la même précision et pour l’éternité, les nuances de son, de timbre, de couleur et de sentiment qui résultent des diverses combinaisons des voyelles entre elles ou avec les consonnes.

Faisons un acte de foi.

Le bon Sully-Prudhomme ne demandait pas mieux que de le faire. Il disait humblement à un jeune « instrumentiste » qui était venu lui rendre visite :

— Pardonnez-moi. J’essaye de comprendre ce que vous voulez faire. Vous ne considérez, n’est-ce pas, que la valeur musicale des mots, sans tenir compte de leur sens ?

Le bon jeune homme répondit :

— Nous en tenons compte dans une certaine mesure.

— Mais alors, dit Sully, prenez garde : vous allez être obscurs.

Dans quelle mesure les jeunes symbolards tiennent encore compte du sens des mots, c’est ce qu’il est difficile de démêler. Mais cette mesure est petite ; et, pour moi, je ne distingue pas bien les endroits où ils sont obscurs de ceux où ils ne sont qu’inintelligibles.

Pourtant, dans toute erreur il y a, comme dit Shakespeare, une âme de vérité. Si ces jeunes gens voulaient être raisonnables, s’ils ne gâtaient point par de damnables exagérations l’évangile qu’ils nous apportent, on s’apercevrait qu’ils ont fait deux belles découvertes et bien inattendues (car il n’y a guère plus de six mille ans qu’on les connaissait).

Ils ont découvert la métaphore et l’harmonie imitative !

III.

Est-ce à dire qu’il n’y eût plus rien à découvrir en poésie ?

Je ne dis pas cela. Il y avait quelque chose peut-être. Quoi ? je ne sais. Quelque chose de moins précis, de moins raisonnable, de moins clair, de plus chantant, de plus rapproché de la musique que la poésie romantique et parnassienne. Notre poésie a toujours trop ressemblé à de la belle prose. Ceux mêmes qui y ont mis le moins de raison en ont encore trop mis. Imaginez quelque chose d’aussi spontané, d’aussi gracieusement incohérent, d’aussi peu oratoire et discursif que certaines rondes enfantines et certaines chansons populaires, des séries d’impressions notées comme en rêve. Mais supposez en même temps que ces impressions soient très fines, très délicates et très poignantes, qu’elles soient celles d’un poète un peu malade, qui a beaucoup exercé ses sens et qui vit à l’ordinaire dans un état d’excitation nerveuse. Bref, une poésie sans pensée, à la fois primitive et subtile, qui n’exprime point des suites d’idées liées entre elles (comme fait la poésie classique), ni le monde physique dans la rigueur de ses contours (comme fait la poésie parnassienne), mais des états d’esprit où nous ne nous distinguons pas bien des choses, où les sensations sont si étroitement unies aux sentiments, où ceux-ci naissent si rapidement et si naturellement de celles-là qu’il nous suffit de noter nos sensations au hasard et comme elles se présentent pour exprimer par là même les émotions qu’elles éveillent successivement dans notre âme…

Comprenez-vous ?… Moi non plus. Il faut être ivre pour comprendre. Si vous l’êtes jamais, vous remarquerez ceci. Le monde sensible (toute la rue si vous êtes à Paris, le ciel et les arbres si vous êtes à la campagne) vous entre, si je puis dire, dans les yeux. Le monde sensible cesse de vous être extérieur. Vous perdez subitement le pouvoir de l’ « objectiver », de le tenir en dehors de vous. Vous éprouvez réellement qu’un paysage n’est, comme on l’a dit, qu’un état de conscience. Dès lors il vous semble que vous n’avez qu’à dire vos perceptions pour traduire du même coup vos sentiments, que vous n’avez plus besoin de préciser le rapport entre la cause et l’effet, entre le signe et la chose signifiée, puisque les deux se confondent pour vous… Encore une fois, comprenez-vous ? Moi je comprends de moins en moins ; je ne sais plus, j’en arrive au balbutiement. Je conçois seulement que la poésie que j’essaye de définir serait celle d’un solitaire, d’un névropathe et presque d’un fou, qui serait néanmoins un grand poète. Et cette poésie se jouerait sur les confins de la raison et de la démence.

Quant à l’homme de cette poésie, je veux que ce soit un être exceptionnel et bizarre. Je veux qu’il soit, moralement et socialement, à part des autres hommes. Je me le figure presque illettré. Peut-être a-t-il fait de vagues humanités ; mais il ne s’en est pas souvenu. Il connaît peu les Grecs, les Latins et les classiques français : il ne se rattache pas à une tradition. Il ignore souvent le sens étymologique des mots et les significations précises qu’ils ont eues dans le cours des âges ; les mots sont donc pour lui des signes plus souples, plus malléables qu’ils ne nous paraissent, à nous. Il a une tête étrange, le profil de Socrate, un front démesuré, un crâne bossué comme un bassin de cuivre mince. Il n’est point civilisé ; il ignore les codes et la morale reçue. On a vu dans le cénacle parnassien sa face de faune cornu, fils intact de la nature mystérieuse. Il s’enivrait, avec les autres, de la musique des mots, mais de leur musique seulement ; et il est resté un étranger parmi ces Latins sensés et lucides…

Un jour, il disparaît. Qu’est-il devenu ? Je vais jusqu’au bout de ma fantaisie. Je veux qu’il ait été publiquement rejeté hors de la société régulière. Je veux le voir derrière les barreaux d’une geôle, comme François Villon, non pour s’être fait, par amour de la libre vie, complice des voleurs et des malandrins, mais plutôt pour une erreur de sensibilité, pour avoir mal gouverné son corps et, si vous voulez, pour avoir vengé, d’un coup de couteau involontaire et donné comme en songe, un amour réprouvé par les lois et coutumes de l’Occident moderne. Mais, socialement avili, il reste candide. Il se repent avec simplicité, comme il a péché — et d’un repentir catholique, fait de terreur et de tendresse, sans raisonnement, sans orgueil de pensée : il demeure, dans sa conversion comme dans sa faute, un être purement sensitif…

Puis une femme, peut-être, a eu pitié de lui, et il s’est laissé conduire comme un petit enfant. Il reparaît, mais continue de vivre à l’écart. Nul ne l’a jamais vu ni sur le boulevard, ni au théâtre, ni dans un salon. Il est quelque part, à un bout de Paris, dans l’arrière-boutique d’un marchand de vin, où il boit du vin bleu. Il est aussi loin de nous que s’il n’était qu’un satyre innocent dans les grands bois. Quand il est malade ou à bout de ressources, quelque médecin, qu’il a connu interne autrefois, le fait entrer à l’hôpital ; il s’y attarde, il y écrit des vers ; des chansons bizarres et tristes bruissent pour lui dans les plis des froids rideaux de calicot blanc. Il n’est point déclassé : il n’est pas classé du tout. Son cas est rare et singulier. Il trouve moyen de vivre dans une société civilisée comme il vivrait en pleine nature. Les hommes ne sont point pour lui des individus avec qui il entretient des relations de devoir et d’intérêt, mais des formes qui se meuvent et qui passent. Il est le rêveur. Il a gardé une âme aussi neuve que celle d’Adam ouvrant les yeux à la lumière. La réalité a toujours pour lui le décousu et l’inexpliqué d’un songe…

Il a bien pu subir un instant l’influence de quelques poètes contemporains ; mais ils n’ont servi qu’à éveiller en lui et à lui révéler l’extrême et douloureuse sensibilité, qui est son tout. Au fond, il est sans maître. La langue, il la pétrit à sa guise, non point, comme les grands écrivains, parce qu’il la sait, mais, comme les enfants, parce qu’il l’ignore. Il donne ingénument aux mots des sens inexacts. Et ainsi il passe auprès de quelques jeunes hommes pour un abstracteur de quintessence, pour l’artiste le plus délicat et le plus savant d’une fin de littérature. Mais il ne passe pour tel que parce qu’il est un barbare, un sauvage, un enfant… Seulement cet enfant a une musique dans l’âme, et, à certains jours, il entend des voix que nul avant lui n’avait entendues…

IV.

Les traits que je viens de rassembler par caprice et pour mon plaisir, je ne prétends pas du tout qu’ils s’appliquent à la personne de M. Paul Verlaine. Mais pourtant il me semble que l’espèce de poésie vague, très naïve et très cherchée, que je m’efforçais de définir tout à l’heure, est un peu celle de l’auteur des Poèmes saturniens et de Sagesse dans ses meilleures pages. La poésie de M. Verlaine représente pour moi le dernier degré soit d’inconscience, soit de raffinement, que mon esprit infirme puisse admettre. Au delà, tout m’échappe : c’est le bégayement de la folie ; c’est la nuit noire ; c’est, comme dit Baudelaire, le vent de l’imbécillité qui passe sur nos fronts. Parfois ce vent souffle et parfois cette nuit s’épanche à travers l’œuvre de M. Verlaine ; mais d’assez grandes parties restent compréhensibles ; et, puisque les ahuris du symbolisme le considèrent comme un maître et un initiateur, peut-être qu’en écoutant celles de ses chansons qui offrent encore un sens à l’esprit, nous aurons quelque soupçon de ce que prétendent faire ces adolescents ténébreux et doux.

Dans leur ensemble, les Poèmes saturniens (comme beaucoup d’autres recueils de vers de la même époque) sont tout simplement le premier volume d’un poète qui a fréquenté chez Leconte de Lisle et qui a lu Baudelaire. Mais ce livre offre déjà certains caractères originaux.

On dirait d’abord que ce poète est, peu s’en faut, un ignorant. — Vous me répondrez que vous en connaissez d’autres, et que cela ne suffit pas pour être original. — Mais je suppose ce point admis que, malgré tout et en dépit de ce qui lui manque, M. Verlaine est un vrai poète. Disons donc que ce poète est souvent peu attentif au sens et à la valeur des signes écrits qu’il emploie, et que, d’autres fois, il se laisse prendre aux grands mots ou à ceux qui lui paraissent distingués.

J’ouvre le livre à la première page. Dans les vingt vers qui servent de préface, je lis que les hommes nés sous le signe de Saturne doivent être malheureux,

Leur plan de vie étant dessiné ligne à ligne

Par la logique d’une influence maligne.

Que veut dire ici le mot logique, je vous prie ? Je vois au même endroit que le sang de ces hommes

Roule

En grésillant leur triste idéal qui s’écroule.

Voilà des métaphores qui ne se suivent guère. Je tourne la page. J’y lis que, dans l’Inde antique,

Une connexité grandiosement alme

Liait le Kçhatrya serein au chanteur calme.

Je continue à feuilleter. Je trouve des « grils sculptés qu’alternent des couronnes » et « des éclairs distancés avec art », et de très nombreux vers comme celui-ci, qui unit d’une façon si choquante une expression scientifique et des mots de poète :

L’atmosphère ambiante a des baisers de soeur.

Ces bigarrures fâcheuses, ces dissonances baroques, vous les rencontrez à chaque instant chez M. Verlaine, et plus nombreuses d’un volume à l’autre. Chose inattendue, ce poète, que ses disciples regardent comme un artiste si consommé, écrit par moments (osons dire notre pensée) comme un élève des écoles professionnelles, un officier de santé ou un pharmacien de deuxième classe qui aurait des heures de lyrisme. Il y a une énorme lacune dans son éducation littéraire. La mienne, il est vrai, me rend peut-être plus sensible que de raison à ces insuffisances et à ces ridicules.

C’est amusant, après cela, de le voir faire l’artiste impeccable, le sculpteur de strophes, le monsieur qui se méfie de l’inspiration, — et écrire avec béatitude :

À nous qui ciselons les mots comme des coupes

Et qui faisons des vers émus très froidement…

Ce qu’il nous faut, à nous, c’est, aux lueurs des lampes,

La science conquise et le sommeil dompté.

Mais cet écrivain si malhabile a pourtant déjà, je ne sais comment, des vers d’une douceur pénétrante, d’une langueur qui n’est qu’à lui et qui vient peut-être de ces trois choses réunies : charme des sons, clarté du sentiment et demi-obscurité des mots. Par exemple, il nous dit qu’il rêve d’une femme inconnue, qui l’aime, qui le comprend, qui pleure avec lui ; et il ajoute :

Son nom ? Je me souviens qu’il est doux et sonore

Comme ceux des aimés que la vie exila.

Son regard est pareil aux regards des statues,

Et pour sa voix lointaine, et calme, et grave, elle a

L’inflexion des voix chères qui se sont tues.

N’y regardez pas de trop près. « Les aimés que la vie exila », cela veut-il dire « ceux pour qui la vie fut un exil », ou « ceux qui ont été exilés de la vie, ceux qui sont morts » ? — « L’inflexion des voix chères qui se sont tues », qu’est-ce que cela ? Est-ce l’inflexion qu’avaient ces voix ? ou l’inflexion qu’elles ont maintenant quoiqu’elles se taisent, celle qu’elles ont dans le souvenir ? — En tous cas, ce que ces vers équivoques nous communiquent clairement, c’est l’impression de quelque chose de lointain, de disparu, et que nous pouvons seulement rêver. Et l’on m’a dit que ces vers étaient délicieux, et je l’ai cru.

De la douceur ! de la douceur ! de la douceur !

— Qu’est cela ? direz-vous. Une phrase de vaudeville, sans doute ? Cela rappelle le « bénin, bénin », de M. Fleurant. — Point. C’est un vers plein d’ingénuité par où commence un sonnet très tendre. Et ce sonnet est joli, et j’en aime les deux tercets :

Mais dans ton cher cœur d’or, me dis-tu, mon enfant,

La fauve passion va sonnant l’oliphant.

Laisse-la trompetter à son aise, la gueuse !

Mets ton front sur mon front et ta main dans ma main,

Et fais-moi des serments que tu rompras demain,

Et pleurons jusqu’au jour, ô petite fougueuse.

J’aime aussi la Chanson d’automne, quoique certains mots (blême et suffocant) ne soient peut-être pas d’une entière propriété et s’accordent mal avec la « langueur » exprimée tout de suite avant :

Les sanglots longs

Des violons

De l’automne

Blessent mon coeur

D’une langueur

Monotone.

Tout suffocant

Et blême, quand

Sonne l’heure,

Je me souviens

Des jours anciens,

Et je pleure.

Et je m’en vais

Au vent mauvais

Qui m’emporte

De çà, de là,

Pareil à la

Feuille morte.

(Mais, j’y pense, la douceur triste de l’automne comparée aux longs sanglots des violons, c’est bien une de ces assimilations que l’auteur du Traité du verbe croit avoir inventées. Or, me reportant à ce mystérieux traité, j’y vois que les sons o et on correspondent aux « cuivres glorieux », et non pas aux violons : que ceux-ci sont représentés par les voyelles e, é, è, et par les consonnes s et z, et qu’ils traduisent non pas la tristesse, mais la passion et la prière… À qui donc entendre ?)

V.

Nous n’avons encore vu, dans M. Verlaine, qu’un poète élégiaque inégal et court, d’un charme très particulier çà et là. Mais déjà dans les Poèmes saturniens se rencontrent des poésies d’une bizarrerie malaisée à définir, qui sont d’un poète un peu fou ou qui peut-être sont d’un poète mal réveillé, le cerveau troublé par la fumée des rêves ou par celle des boissons, en sorte que les objets extérieurs ne lui arrivent qu’à travers un voile et que les mots ne lui viennent qu’à travers des paresses de mémoire.

Écoutez d’abord ceci :

La lune plaquait ses teintes de zinc

Par angles obtus ;

Des bouts de fumée en forme de cinq

Sortaient drus et noirs des hauts toits pointus.

Le ciel était gris. La bise pleurait

Ainsi qu’un basson.

Au loin un matou frileux et discret

Miaulait d’étrange et grêle façon.

Moi, j’allais rêvant du divin Platon

Et de Phidias,

Et de Salamine et de Marathon,

Sous l’œil clignotant des bleus becs de gaz.

Et puis c’est tout. — Qu’est-ce que c’est que ça ? — C’est une impression. C’est l’impression d’un monsieur qui se promène dans une rue de Paris la nuit, et qui songe à Platon et à Salamine, et qui trouve drôle de songer à Salamine et à Platon « sous l’œil des becs de gaz ». — Pourquoi est-ce drôle ? — Je ne sais pas. Peut-être parce que Platon est mort voilà plus de deux mille ans et parce qu’un coin de rue parisienne est extrêmement différent de l’idée que nous nous faisons du Pnyx ou de l’Acropole. — Mais, à ce compte, tout est drôle. — Parfaitement. Un poète selon la plus récente formule est avant tout un être étonné. — Mais ce monsieur qui est si fier de penser à Platon en flânant sur le trottoir, l’a-t-il lu ? — À la vérité, je ne crois pas. — Mais le paysage nocturne qu’il nous décrit n’est-il pas difficile à concevoir ? « Plaquer des teintes de zinc par angles obtus », cela n’a aucun sens. Voit-on si nettement la fumée des toits, la nuit, surtout quand les becs de gaz sont allumés ? Et cette fumée a-t-elle jamais la forme d’un cinq, surtout quand il fait du vent (« La bise pleurait ») ? Et, si la lune éclaire, comment le ciel peut-il être « gris » ? Et, si le matou qu’on entend est « discret », comment peut-il miauler « d’étrange façon » ? Il y a dans tout cela bien des mots mis au hasard. — Justement. Ils ont le sens qu’a voulu le poète, et ils ne l’ont que pour lui. Et, de même, lui seul sent le piquant du rapprochement de Platon et des becs de gaz. Mais il ne l’explique pas, il en jouit tout seul. La poésie nouvelle est essentiellement subjective. — Tant mieux pour elle. Mais cette poésie nouvelle n’est alors qu’une sorte d’aphasie. — Il se peut.

Enfin, voici un exemple de poésie proprement symboliste (je ne dis pas symbolique, car la poésie symbolique, on la connaissait déjà, c’était celle que l’on comprenait) :

Le souvenir avec le crépuscule

Rougeoie et tremble à l’ardent horizon

De l’espérance en flamme qui recule

Et s’agrandit ainsi qu’une cloison

Mystérieuse, où mainte floraison

— Dahlia, lis, tulipe et renoncule —

S’élance autour d’un treillis et circule

Parmi la maladive exhalaison

De parfums lourds et chauds, dont le poison

— Dahlia, lis, tulipe et renoncule, —

Noyant mes sens, mon âme et ma raison,

Mêle dans une immense pâmoison

Le souvenir avec le crépuscule.

Saisissez-vous ? On conçoit qu’il y ait un rapport, une ressemblance entre le souvenir et le crépuscule, entre la mélancolie du couchant, du jour qui se meurt, et la tristesse qu’on éprouve à se rappeler le passé mort. Mais entre le crépuscule et l’espérance ? Comment l’esprit du poète va-t-il de l’un à l’autre ? Sans doute le crépuscule peut figurer le souvenir parce qu’il est triste comme lui ; et il peut (plus difficilement) figurer aussi l’espérance parce qu’il est encore lumineux et qu’il a quelquefois des couleurs éclatantes et paradisiaques ; mais comment peut-il figurer les deux à la fois ? Et « le souvenir rougeoyant avec le crépuscule à l’horizon de l’espérance », qu’est-ce que cela signifie, dieux justes ? La « maladive exhalaison de parfums lourds » (les parfums du dahlia et de la tulipe ?), c’est, si vous voulez, le souvenir ; mais « l’immense pâmoison », ce serait plutôt l’espérance… Ô ma tête !…

Jadis, quand on traduisait un état moral par une image empruntée au monde extérieur, chacun des traits de cette image avait sa signification, et le poète aurait pu rendre compte de tous les détails de sa métaphore, de son allégorie, de son symbole. Mais ici le poète exprime par une seule image deux sentiments très distincts ; puis il la développe pour elle-même où plutôt la laisse se développer avec une sorte de caprice languissant. En réalité, il note sans dessein, sans nul souci de ce qui les lie, les sensations et les sentiments qui surgissent obscurément en lui, un soir, en regardant le ciel rouge encore du soleil éteint. «… Crépuscule ; souvenir… Il rougeoie ; espérance… Il fleurit ; dahlia, lis, tulipe, renoncule ; treillis de serre ; parfums chauds… On pâme, on s’endort… ; souvenir ; crépuscule… » Ni le rapport entre les images et les idées, ni le rapport des images entre elles n’est énoncé. Et avec tout cela (relisez, je vous prie), c’est extrêmement doux à l’oreille. La phrase, avec ses reprises de mots, ses rappels de sons, ses entrelacements et ses ondoiements, est d’une harmonie et d’une mollesse charmantes. L’unité de cette petite pièce n’est donc point dans la signification totale des mots assemblés, mais dans leur musique et dans la mélancolie et la langueur dont ils sont tout imprégnés. C’est la poésie du crépuscule exprimée dans le songe encore, avant la réflexion, avant que les images et les sentiments que le crépuscule éveille n’aient été ordonnés et liés par le jugement. C’est presque de la poésie avant la parole : c’est de la poésie de limbes, du rêve écrit.

VI.

Comme je cherche dans M. Verlaine, non ce qu’il a écrit de moins imparfait, mais ce qu’il a écrit de plus singulier, je ne m’arrêterai pas aux Fêtes galantes ni à la Bonne Chanson, — La Bonne Chanson, ce sont de courtes poésies d’amour, presque toutes très touchantes de simplicité et de sincérité, avec, quelquefois, des obscurités dont on ne sait si ce sont des raffinements de forme ou des maladresses. — Les Fêtes galantes, ce sont de petits vers précieux que l’ingénu rimeur croit être dans le goût du siècle dernier. Vous ne sauriez imaginer quelle chose bizarre et tourmentée est devenu le XVIIIe siècle, en traversant le cerveau troublé du pauvre poète. Je n’en veux qu’un exemple :

Mystiques barcaroles,

Romances sans paroles,

Chère, puisque tes yeux

Couleur des cieux..

Puisque l’arome insigne

De ta candeur de cygne,

Et puisque la candeur

De ton odeur,

Ah ! puisque tout ton être,

Musique qui pénètre,

Nimbe d’anges défunts,

Tons et parfums,

À sur d’almes cadences

En ses correspondances

Induit mon cour subtil ( ?),

Ainsi soit-il !

Ce petit morceau est intitulé : À Climène. Il ne rappelle que de fort loin Bernis ou Dorat.

VII.

Dix ans après… Le poète a péché, il a été puni, il s’est repenti. Dans sa détresse, il s’est tourné vers Dieu. Quel Dieu ? Celui de son enfance, celui de sa première communion, tout simplement. Il reparaît donc avec un volume de vers, Sagesse, qu’il publie chez Victor Palmé, l’éditeur des prêtres. C’est un des livres les plus curieux qui soient, et c’est peut-être le seul livre de poésie catholique (non pas seulement chrétienne ou religieuse) que je connaisse.

Il est certain qu’un des phénomènes généraux qui ont marqué ce siècle, c’est la décroissance du catholicisme. La littérature, prise dans son ensemble, n’est même plus chrétienne. Et pourtant — avez-vous remarqué ? — les artistes qui passent pour les plus rares et les plus originaux de ce temps, ceux qui ont été vénérés et imités dans les cénacles les plus étroits, ont été catholiques ou se sont donnés pour tels. Rappelez-vous seulement Baudelaire et M. Barbey d’Aurevilly.

Pourquoi ont-ils pris cette attitude (car on sait d’ailleurs qu’ils n’ont point demandé au catholicisme la règle de leurs mœurs et qu’ils n’en ont point observé, sinon par caprice, les pratiques extérieures) ? — J’ai essayé de le dire au long et à plusieurs reprises[3]. En deux mots, ils ont sans doute été catholiques par l’imagination et par la sympathie, mais surtout pour s’isoler et en manière de protestation contre l’esprit du siècle qui est entraîné ailleurs, — par dédain orgueilleux de la raison dans un temps de rationalisme, — par un goût de paradoxe, — par sensualité même, — enfin par un artifice et un mensonge où il y a quelque chose d’un peu puéril et à la fois très émouvant : ils ont feint de croire à la loi pour goûter mieux le péché « que la loi a fait », selon le mot de saint Paul : péché de malice et péché d’amour… Catholiques non pas pour rire, mais pour jouir, dilettantes du catholicisme, qui ne se confessent point et auxquels, s’ils se confessaient, un prêtre un peu clairvoyant et sévère hésiterait peut-être à donner l’absolution.

Mais il ne la refuserait point à M. Paul Verlaine. Voilà des vers vraiment pénitents et dévots, des prières, des « actes de contrition », des « actes de bon propos » et des « actes de charité ». Le poète pense humblement et docilement, ce qui est le vrai signe du bon catholique. Il est si sincère qu’il raille les libres penseurs et les républicains sur le ton d’un curé de village et conclut son invective contre la science comme ferait un rédacteur de l’Univers : le seul savant, c’est encore Moïse.

Il pleure la mort du prince impérial, parce que le prince fut bon chrétien, et il se repent de l’avoir méconnu :

Mon âge d’homme, noir d’orages et de fautes,

Abhorrait ta jeunesse…..

Maintenant j’aime Dieu dont l’amour et la foudre

M’ont fait une âme neuve !…

Il adresse son salut aux Jésuites expulsés :

Proscrits des jours, vainqueurs des temps, non point adieu !

Vous êtes l’espérance !

Il chante la sainte Vierge dans un fort beau cantique :

Je ne veux plus aimer que ma mère Marie,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Car, comme j’étais faible et bien méchant encore,

Aux mains lâches, les yeux éblouis des chemins,

Elle baissa mes yeux et me joignit les mains

Et m’enseigna les mots par lesquels on adore…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Et tous ces bons efforts vers les croix et les plaies,

Comme je l’invoquais, elle en ceignit mes reins.

Ses idées sur l’histoire sont d’une âme pieuse. Il regrette de n’être pas né du temps de Louis Racine et de Rollin, quand les hommes de lettres servaient la messe et chantaient aux offices,

Quand Maintenon jetait sur la France ravie

L’ombre douce et la paix de ses coiffes de lin.

Puis il se ravise, et, dans une belle horreur de l’hérésie : Non : il fut gallican, ce siècle, et janséniste !

Il lui préfère « le moyen âge énorme et délicat ; » il voudrait y avoir vécu, avoir été un saint, avoir eu haute théologie et solide morale.

Bref, la foi la plus naïve, la plus soumise ; nous sommes à cent lieues du christianisme littéraire, de la vague religiosité romantique. M. Paul Verlaine a avec Dieu des dialogues comparables (je le dis sérieusement) à ceux du saint auteur de l’Imitation. Il échange avec le Christ des sonnets pieux, des sonnets ardents et qui, si l’on n’était arrêté çà et là par les maladresses et les insuffisances de l’expression, seraient d’une extrême beauté. Dieu lui dit : « Mon fils, il faut m’aimer. » Et le poète répond : « Moi, vous aimer ! Je tremble et n’ose. Je suis indigne. » Et Dieu reprend : « Il faut m’aimer. » Mais ici je ne puis me tenir de citer encore ; car, à mesure que le dialogue se développe, la forme en devient plus irréprochable, et je crois bien que les derniers sonnets contiennent quelques-uns des vers les plus pénétrants et les plus religieux qu’on ait écrits :

— Aime. Sors de ta nuit. Aime. C’est ma pensée

De toute éternité, pauvre âme délaissée,

Que tu dusses m’aimer, moi seul qui suis resté.

— Seigneur, j’ai peur. Mon âme en moi tressaille toute.

Je vois, je sens qu’il faut vous aimer. Mais comment,

Moi, ceci, me ferais-je, ô mon Dieu, votre amant,

Ô justice que la vertu des bons redoute ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tendez-moi votre main, que je puisse lever

Cette chair accroupie et cet esprit malade.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Certes, si tu le veux mériter, mon fils, oui,

Et voici. Laisse aller l’ignorance indécise

De ton cœur vers les bras ouverts de mon Église

Comme la guêpe vole au lis épanoui.

Approche-toi de mon oreille. Épanches-y

L’humiliation d’une brave franchise.

Dis-moi tout sans un mot d’orgueil ou de reprise

Et m’offre le bouquet d’un repentir choisi ;

Puis franchement et simplement viens à ma table,

Et je t’y bénirai d’un repas délectable

Auquel l’ange n’aura lui-même qu’assisté.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Puis, va ! Garde une foi modeste en ce mystère

D’amour par quoi je suis ta chair et ta raison…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qu’il te soit accordé, dans l’exil de la terre.

D’être l’agneau sans cris qui donne sa toison,

D’être l’enfant vêtu de lin et d’innocence,

D’oublier ton pauvre amour-propre et ton essence,

Enfin, de devenir un peu semblable à moi…,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Et, pour récompenser ton zèle en ces devoirs

Si doux qu’ils sont encor d’ineffables délices,

Je te ferai goûter sur terre mes prémices,

La paix du cœur, l’amour d’être pauvre, et mes soirs

Mystiques, quand l’esprit s’ouvre aux calmes espoirs…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Ah ! Seigneur, qu’ai-je ? Hélas ! me voici tout en larme

D’une joie extraordinaire ; votre voix

Me fait comme du bien et du mal à la fois ;

Et le mal et le bien, tout a les mêmes charmes…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J’ai l’extase et j’ai la terreur d’être choisi ;

Je suis indigne, mais je sais votre clémence.

Ah ! quel effort, mais quelle ardeur ! Et me voici

Plein d’une humble prière, encor qu’un trouble immense

Brouille l’espoir que votre voix me révéla,

Et j’aspire en tremblant.

— Pauvre âme, c’est cela !

Avez-vous rencontré, fût-ce chez sainte Catherine de Sienne ou chez sainte Thérèse, plus belle effusion mystique ? Et pensez-vous qu’un saint ait jamais mieux parlé à Dieu que M. Paul Verlaine ? À mon avis, c’est peut-être la première fois que la poésie française a véritablement exprimé l’amour de Dieu.

Sentiment singulier quand on y songe, difficile à comprendre, difficile à éprouver dans sa plénitude. M. Paul Verlaine s’écrie avec saint Augustin : « Mon Dieu ! vous si haut, si loin de moi, comment vous aimer ? » En réalité, ce qu’il traduit ainsi, ce n’est pas l’impossibilité d’aimer Dieu, mais celle de le concevoir tel qu’il puisse être aimé, ou (ce qui revient au même) l’impuissance à l’imaginer dès qu’on essaye de le concevoir comme il doit être : principe des choses, éternel, omnipotent, infini… Comment donc faire ? comment aimer d’amour ce qui n’a pas de limites ni de formes ? L’âme croyante n’arrive à se satisfaire là-dessus que par une illusion. Elle croit concevoir un Dieu infini en lui prêtant une bonté, une justice infinies, etc., et elle ne s’aperçoit point qu’elle le limite par là et que ces vertus n’ont un sens que chez des êtres bornés, en rapport les uns avec les autres. Et pourtant je vous défie de trouver mieux, car pensez : il faut que Dieu soit infini pour être Dieu, et il faut qu’il soit fini pour communiquer avec nous. Au fond, on n’aime Dieu que si on se le représente, sans s’en rendre compte, comme la meilleure et la plus belle créature qu’il nous soit donné de rêver et comme une merveilleuse âme humaine qui gouvernerait le monde.

Mais cette illusion est un grand bienfait. Car, en permettant d’aimer Dieu déraisonnablement, comme on aime les créatures, elle résout toutes les difficultés qui naissent dans notre esprit du spectacle de l’univers. Elle répond à tous les « pourquoi. » Pourquoi le monde est-il inintelligible ? Pourquoi le partage inégal des biens et des maux ? Pourquoi la douleur ? On aurait peine à pardonner ces choses à un Dieu que l’on concevrait rationnellement et que, par suite, on n’aimerait point : on en remercie le Dieu que l’on conçoit tout de travers, mais qu’on aime. Tout ce qu’il fait est bon, parce que nous le voulons ainsi. Toute souffrance est bénie, non comme équitable, mais comme venant de lui. Tout est bien, non parce qu’il est juste et bon, mais parce que nous l’aimons et que notre amour le déclare juste et bon quoi qu’il fasse. C’est donc notre amour qui crée sa sainteté. Remarquez que c’est exactement le parti pris héroïque et fou des amoureux romanesques, des chevaliers de la Table ronde ou des bergers de l’Astrée, ce qui les rendait capables d’immoler à leur maîtresse non seulement leur intérêt, mais leur raison, et d’accepter ses plus injustifiables caprices comme des ordres absolus et sacrés. Tant il est vrai qu’il n’y a qu’un amour ! Et, de fait, toutes les épithètes que l’auteur de l’Imitation donne à l’amour de Dieu conviennent aussi à l’amour de la femme. Le dévot aime, sous le nom de Dieu, la beauté et la bonté des choses finies d’où il a tiré son idéal, — et le chevalier mystique aimait cet idéal à travers et par delà la forme finie de sa maîtresse. On s’explique maintenant que l’amour divin donne à ceux qui en sont pénétrés la force d’accomplir les plus grands sacrifices apparents, de pratiquer la chasteté, la pauvreté, le détachement ; car ces sacrifices d’objets terrestres, nous les faisons à un idéal qu’une expérience terrestre a lentement composé : c’est donc encore à nous-mêmes que nous nous sacrifions.

Aimer Dieu, c’est aimer l’âme humaine agrandie avec la joie de l’agrandir toujours et de mesurer notre propre valeur à cet accroissement — et aussi avec l’angoisse de voir cette création de notre pensée s’évanouir dans le mystère et nous échapper. Nul sentiment ne doit être plus fort. Et cela, surtout dans la religion catholique, où la raison ne garde point, comme dans d’autres religions des sortes de demi-droits honteux, mais se soumet toute à l’amour. On comprend dès lors que, pour une âme purement sensitive et aimante comme celle de M. Paul Verlaine, le catholicisme ait été un jour la seule religion possible, le refuge unique après des misères et des aventures où déjà sa raison avait pris l’habitude d’abdiquer.

Ô les douces choses que sa piété lui inspire !

Écoutez la chanson bien douce

Qui ne pleure que pour vous plaire.

Elle est discrète, elle est légère :

Un frisson d’eau sur de la mousse !…

Elle dit, la voix reconnue,

Que la bonté, c’est notre vie,

Que de la haine et de l’envie

Rien ne reste, la mort venue…

Accueillez la voix qui persiste

Dans son naïf épithalame.

Allez, rien n’est meilleur â l’âme

Que de faire une âme moins triste…

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je ne me souviens plus que du mal que j’ai fait.

Dans tous les mouvements bizarres de ma vie,

De mes malheurs, selon le moment et le lieu,

Des autres et de moi, de la route suivie,

Je n’ai rien retenu que la bonté de Dieu.

Et sur la femme, auxiliatrice de Dieu, sur la femme qui console, apaise

et purifie :

Beauté des femmes, leur faiblesse, et ces mains pâles

Qui font souvent le bien et peuvent tout le mal…

Et toujours, maternelle endormeuse des râles,

Même quand elle ment, cette voix !…

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Remords si chers, peine très bonne,

Rêves bénis, mains consacrées,

Ô ces mains, ces mains vénérées,

Faites le geste qui pardonne !

. . . . . . . . . . . . . . . .

Et j’ai revu l’enfant unique…

Et tout mon sang chrétien chanta la chanson pure.

J’entends encor, je vois encor ! Loi du devoir

Si douce ! Enfin, je sais ce qu’est entendre et voir,

J’entends, je vois toujours ! Voix des bonnes pensées

Innocence ! avenir ! Sage et silencieux,

Que je vais vous aimer, vous un instant pressées,

Belles petites mains qui fermerez mes yeux !

Hélas ! toutes ces chansons ne sont pas claires. Mais ici il faut distinguer. Il y a celles qu’on ne comprend pas parce qu’elles sont obscures, sans que le poète l’ait voulu, — et celles qu’on ne comprend pas parce qu’elles sont inintelligibles et qu’il l’a voulu ainsi. Je préfère de beaucoup ces dernières. En voici une :

L’espoir luit, comme un brin de paille dans l’étable.

Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou ?

Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou.

Que ne t’endormais-tu, le coude sur la table ?

Pauvre âme pâle, au moins cette eau du puits glacé,

Bois-la. Puis dors après. Allons, tu vois, je reste,

Et je dorloterai les rêves de ta sieste,

Et tu chantonneras comme un enfant bercé.

Midi sonne. De grâce, éloignez-vous, Madame.

Il dort. C’est étonnant comme les pas de femme

Résonnent au cerveau des pauvres malheureux.

Midi sonne. J’ai fait arroser dans la chambre.

Va, dors. L’espoir luit comme un caillou dans un creux.

Ah ! quand refleuriront les roses de septembre ?

Comprenez-vous ? Quelle suite y a-t-il dans ces idées ? Quel lien entre ces phrases ? Qui est-ce qui parle ? Où cela se passe-t-il ? On ne sait pas d’abord. On sent seulement que cela est doux, tendre, triste, et que plusieurs vers sont exquis. Longtemps je n’ai pu comprendre ce sonnet — et je l’aimais pourtant. À force de le relire, voici ce que j’ai trouvé.

Midi, l’été. Le poète est entré dans un cabaret, au bord de la grand’route poudreuse, avec une femme, celle qui l’a accueilli après ses fautes et ses malheurs et dont il invoque si souvent les belles petites mains. La chaleur est accablante. Le poète a bu du vin bleu ; il est ivre, il est morne. Et alors il entend la voix de sa compagne. Que dit-elle ?

Ce qui rend le sonnet difficile à saisir, c’est que l’expression de sentiments assez clairs en eux-mêmes y est coupée de menus détails, très précis, mais dont on ne sait d’où ils viennent ni à quoi ils sont empruntés. Quand on a trouvé que le lieu est un cabaret, tout s’explique assez aisément.

Premier quatrain. La voix dit : « Ne sois pas si triste. Espère. L’espérance luit dans le malheur comme un brin de paille dans l’étable. » Pourquoi cette comparaison — très juste d’ailleurs, mais si inattendue ? C’est que nous sommes, comme j’ai dit, dans une auberge de campagne. Sans doute une des portes de la salle donne sur l’étable où sont les vaches et le cheval, et, dans l’obscurité, des pailles luisent parmi la litière…

Mais, tandis que la voix parle, le poète, complètement abruti, regarde d’un air effaré une guêpe qui bourdonne autour de son verre. « N’aie pas peur, lui dit sa compagne : des guêpes, il y en a toujours dans cette saison. On a beau fermer les volets : toujours quelque fente laisse passer un rayon qui les attire. Tu ferais mieux de dormir… »

Second quatrain. « Tu ne veux pas ? » Ici le poète ouvre et ferme, d’un air de malaise, sa bouche pâteuse. — « Allons, bois un bon verre d’eau fraîche, et dors. » Le reste va de soi.

Premier tercet. — La voix s’adresse à la cabaretière qui tourne autour de la table et fait du bruit. Elle la prie de s’éloigner. — La fin est limpide. Le sonnet se termine par un souvenir et un espoir. « Les roses de septembre » marquent sans doute le commencement du dernier amour du poète. — Relisez maintenant, et dites si toute la pièce n’est pas adorable !

VIII.

Aimez donc la raison : que toujours vos écrits

Empruntent d’elle seule et leur lustre et leur prix.

Si quelqu’un s’est peu soucié de ce vieux précepte, c’est M. Paul Verlaine. On pourrait presque dire qu’il est le seul poète qui n’ait jamais exprimé que des sentiments et des sensations et qui les ait traduits uniquement pour lui ; ce qui le dispense d’en montrer le lien, car lui le connaît. Ce poète ne s’est jamais demandé s’il serait compris, et jamais il n’a rien voulu prouver. Et c’est pourquoi, Sagesse à part, il est à peu près impossible de résumer ses recueils, d’en donner la pensée abrégée. On ne peut les caractériser que par l’état d’âme dont ils sont le plus souvent la traduction : demi-ivresse, hallucination qui déforme les objets et les fait ressembler à un rêve incohérent ; malaise de l’âme qui, dans l’effroi de ce mystère, a des plaintes d’enfant ; puis langueur, douceur mystique, apaisement dans la conception catholique de l’univers acceptée en toute naïveté…

Vous trouverez dans Jadis et naguère, de vagues contes sur le diable. Le poète appelle cela des « choses crépusculaires. » C’est dans Echatane. Des Satans sont en fête. Mais un d’eux est triste ; il propose aux autres de supprimer l’enfer, de se sacrifier à l’amour universel, et alors les démons mettent le feu à la ville, et il n’en reste rien ; mais

On n’avait pas | agréé le sacrifice.

Quelqu’un de fort | et de juste assurément

Sans peine avait | su démêler la malice

Et l’artifice | en un orgueil qui se ment ( ?).

Une comtesse a tué son mari, de complicité avec son amant. Elle est en prison, repentie, et elle tient la tête de l’époux dans ses mains. Cette tête lui parle : « J’étais en état de péché mortel quand tu m’as tué. Mais je t’aime toujours. Damne-toi pour que nous ne soyons plus séparés. » La comtesse croit que c’est le diable qui la tente. Elle crie : « Mon Dieu ! mon Dieu, pitié ! » Et elle meurt, et son âme monte au ciel. — Une femme est amoureuse d’un homme qui est le diable. Il l’a ruinée et la maltraite. Elle l’aime toujours. Elle lui dit : « Je sais qui tu es. Je veux être damnée pour être toujours avec toi. » Mais il la raille et s’en va. Alors elle se tue. Ici, une idée fort belle : elle ne savait pas que l’enfer, c’est l’absence.

Les autres contes sont à l’avenant. On croit comprendre ; puis le sens échappe. C’est qu’il n’y a rien à comprendre — sinon que le diable est toujours méchant quoi qu’il fasse, et qu’il ne faut pas l’écouter, et qu’il ne faut pas l’aimer, encore que cela soit bien tentant…

Si les récits sont vagues, que dirons-nous des simples notations d’impressions ? Car c’est à cela que se réduit de plus en plus la poésie de M. Paul Verlaine. Lisez Kaléidoscope :

Dans une rue, au cœur d’une ville de rêve,

Ce sera comme quand on a déjà vécu ;

Un instant à la fois très vague et très aigu…

Ô ce soleil parmi la brume qui se lève !

Ô ce cri sur la mer, cette voix dans les bois !

Ce sera comme quand on ignore des causes :

Un lent réveil après bien des métempsycoses ;

Les choses seront plus les mêmes qu’autrefois

Dans cette rue, au cœur de la ville magique

Où des orgues moudront des gigues dans les soirs,

Où des cafés auront des chats sur les dressoirs,

Et que traverseront des bandes de musique.

Ce sera si fatal qu’on en croira mourir…

Vraiment, ce sont là des séries de mots comme on en forme en rêve… Vous avez dû remarquer ? Quelquefois, en dormant, on compose et l’on récite des vers que l’on comprend, et que l’on trouve admirables. Quand, d’aventure, on se les rappelle encore au réveil, plus rien…, l’idée s’est évanouie. C’est que, dans le sommeil, on attachait à ces mots des significations particulières qu’on ne retrouve plus ; on les unissait par des rapports qu’on ne ressaisit pas davantage. Et, si l’on s’y applique trop longtemps, on en peut souffrir jusqu’à l’angoisse la plus douloureuse…

Mais, en y réfléchissant, je crois que si on relit Kaléidoscope, on verra que l’obscurité est dans les choses plus que dans les mots ou dans leur assemblage. Le poète veut rendre ici un phénomène mental très bizarre et très pénible, celui qui consiste à reconnaître ce qu’on n’a jamais vu. Cela vous est-il arrivé quelquefois ? On croit se souvenir ; on veut poursuivre et préciser une réminiscence très confuse, mais dont on est sûr pourtant que c’est bien une réminiscence ; et elle fuit et se dissout à mesure, et cela devient atroce. C’est à ces moments-là qu’on se sent devenir fou. Comment expliquer cela ? Oh ! que nous nous connaissons mal ! C’est que notre vie intellectuelle est en grande partie inconsciente. Continuellement les objets font sur notre cerveau des impressions dont nous ne nous apercevons pas et qui s’y emmagasinent sans que nous en soyons avertis. À certains moments, sous un choc extérieur, ces impressions ignorées de nous se réveillent à demi : nous en prenons subitement conscience, avec plus ou moins de netteté, mais toujours sans être informés d’où elles nous sont venues, sans pouvoir les éclaircir ni les ramener à leur cause. Et c’est de cette ignorance et de cette impuissance que nous nous inquiétons. Ce demi-jour soudainement ouvert sur tout ce que nous portons en nous d’inconnu nous fait peur. Nous souffrons de sentir que ce qui se passe en nous à cette heure ne dépend pas de nous, et que nous ne pouvons point, comme à l’ordinaire, nous faire illusion là-dessus…

Il y a quelque chose de profondément involontaire et déraisonnable dans la poésie de M. Paul Verlaine. Il n’exprime presque jamais des moments de conscience pleine ni de raison entière. C’est à cause de cela souvent que sa chanson n’est claire (si elle l’est) que pour lui-même.

IX.

De même, ses rythmes, parfois, ne sont saisissables que pour lui seul. Je ne parle pas des rimes féminines entrelacées, des allitérations, des assonances dans l’intérieur du vers, dont nul n’a usé plus fréquemment ni plus heureusement que lui. Mais il emploie volontiers des vers de neuf, de onze et de treize syllabes. Ces vers impairs, formés de deux groupes de syllabes qui soutiennent entre eux des rapports de nombre nécessairement un peu compliqués (3 et 6 ou 4 et 5 ; 4 et 7 ou 5 et 6 ; 5 et 8), ont leur cadence propre, qui peut plaire à l’oreille tout en l’inquiétant. Boiteux, ils plaisent justement parce qu’on les sent boiteux et parce qu’ils rappellent, en la rompant, la cadence égale de l’alexandrin. Mais, pour que ce plaisir dure et même pour qu’il soit perceptible, il faut que ces vers boitent toujours de la même façon. Or, au moment où nous allions nous habituer à un certain mode de claudication, M. Verlaine en change tout à coup, sans prévenir. Et alors nous n’y sommes plus. Sans doute, il peut dire : De même que le souvenir de l’alexandrin vous faisait sentir la cadence rompue de mes vers, ainsi le souvenir de celle-ci me fait sentir la nouvelle cadence irrégulière que j’y ai substituée. Soit ; — mais notre oreille à nous ne saurait s’accommoder si rapidement à des rythmes si particuliers et qui changent à chaque instant. Ce caprice dans l’irrégularité même équivaut pour nous à l’absence de rythme. Voici des vers de treize syllabes :

Londres fume et cri | e. Oh ! quelle ville de la Bible !

Le gaz flambe et na | ge et les enseignes sont vermeilles.

Et les maisons | dans leur ratatinement terrible

Épouvan | tent comme un sénat | de petites vieilles.

Les deux premiers vers sont coupés après la cinquième syllabe, le vers suivant est coupé après la quatrième ; le dernier, après la troisième ou

la huitième. — Et voici des vers de onze syllabes :

Dans un palais | soie et or, dans Echatane,

De beaux démons |, des satans adolescents,

Au son d’une musi | que mahométane

Font liti | ère aux sept péchés | de leurs cinq sens.

Les deux premiers vers semblent coupés après la quatrième syllabe ; soit. Mais le suivant est coupé (fort légèrement) après la sixième, et l’autre après la troisième ou la septième.

D’autres fois, quand M. Verlaine emploie les vers de dix syllabes, il les coupe tantôt après la cinquième, tantôt après la quatrième syllabe. C’est-à-dire qu’il mêle des rythmes d’un caractère non seulement différent, mais opposé.

Aussi bien pourquoi | me mettrais-je à geindre ? (5, 5)

Vous ne m’aimez pas |, l’affaire est conclue,

Et, ne voulant pas | qu’on ose me plaindre,

Je souffrirai | d’une âme résolue (4, 6).

Ainsi, dans la plus grande partie de l’œuvre poétique de M. Verlaine, les rapports de nombre entre les hémistiches varient trop souvent pour nos faibles oreilles. Maintenant, si le poète chante pour être entendu de lui seul, c’est bon, n’en parlons plus. Laissons-le à ses plaisirs solitaires et allons-nous-en.

X.

Non, restons encore un peu ; car, avec tout cela, M. Paul Verlaine est un rare poète. Mais il est double. D’un côté, il a l’air très artificiel. Il a un « art poétique » tout à fait subtil et mystérieux (qu’il a, je crois, trouvé sur le tard) :

De la musique avant toute chose,

Et pour cela préfère l’impair

Plus vague et plus soluble dans l’air,

Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Il faut aussi que tu n’ailles point

Choisir tes mots sans quelque méprise :

Rien de plus cher que la chanson grise

Où l’indécis au précis se joint…

Car nous voulons la nuance encor

Pas la couleur, rien que la nuance

Oh ! la nuance seule fiance

Le rêve au rêve, et la flûte au cor…

D’autre part, il est tout simple :

Je suis venu, calme orphelin,

Riche de mes seuls yeux tranquilles,

Vers les hommes des grandes villes :

Ils ne m’ont pas trouvé malin.

C’est peut-être par cette ingénuité qu’il plaît tant à la longue. À force de l’étudier et même de le condamner, sa douce démence me gagne. Ce que je prenais d’abord pour des raffinements prétentieux et obscurs, j’en viens à y voir (quoi qu’il en dise lui-même) des hardiesses maladroites de poète purement spontané, des gaucheries charmantes. Puis il a des vers qu’on ne trouve que chez lui, et qui sont des caresses. J’en pourrais citer beaucoup. Et comme ce poète n’exprime ses idées et ses impressions que pour lui, par un vocabulaire et une musique à lui, — sans doute, quand ces idées et ces impressions sont compliquées et troubles pour lui-même, elles nous deviennent, à nous, incompréhensibles ; mais quand, par bonheur, elles sont simples et unies, il nous ravit par une grâce naturelle à laquelle nous ne sommes plus guère habitués, et la poésie de ce prétendu « déliquescent » ressemble alors beaucoup à la poésie populaire :

Il pleure dans mon coeur

Comme il pleut sur la ville ;

Quelle est cette langueur

Qui pénètre mon cœur ? etc.

Ou bien :

J’ai peur d’un baiser

Comme d’une abeille.

Je souffre et je veille

Sans me reposer.

J’ai peur d’un baiser.

Finissons sur ces riens, qui sont exquis, et disons : M. Paul Verlaine a des sens de malade, mais une âme d’enfant ; il a un charme naïf dans la langueur maladive ; c’est un décadent qui est surtout un primitif.

Jules Lemaître

Les Contemporains : études et portraits littéraires

Société française d’imprimerie et de librairie, 1897

13e éd. – Quatrième série, pp. 63-111