Madrid – Мадрид – 马德里

Guerra de Independencia cubana

Guerre d’Indépendance Cubaine

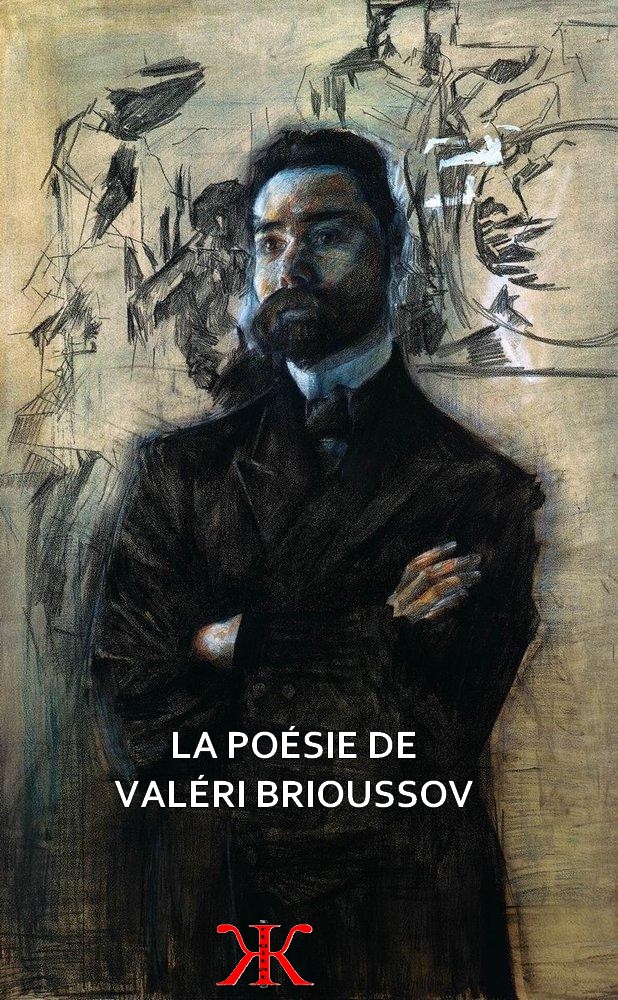

Eloy Gonzalo

Элой Гонсало

El Héroe de Cascorro

Plaza de Cascorro

——

Photo Jacky Lavauzelle

*

Guerre de Cuba – Guerra de Cuba

Guerra de Independencia cubana

1895-1898

Chronique de la quinzaine – 14 avril

« L’incertitude la plus grande continue de régner sur la solution du conflit ouvert au sujet de Cuba entre l’Espagne et les États-Unis. Offres de médiation pontificale ; adjurations des puissances ; négociations suspendues ou interrompues, puis reprises ; message du président Mac-Kinley annoncé, puis ajourné, puis lu ; armistice refusé, puis accordé par le gouvernement espagnol, puis rejeté par les insurgés ; qu’est-ce qui va sortir de là, quelle sera la fin : la paix ou la guerre ? Il est impossible de le dire, nul ne le sait encore. Chaque jour, et plusieurs fois par jour, un revirement brusque se produit ; et, le soir, les craintes de guerre viennent chasser les espérances de paix que le matin avait fait renaître. Ces continuels et rapides changemens, ces secousses nerveuses imprimées à l’opinion aggravent sérieusement le danger d’une situation périlleuse en elle-même : il ne faudrait pas qu’aux difficultés internationales pussent s’ajouter des embarras ou des troubles intérieurs qui ne laisseraient d’autre issue que la guerre, et que l’on vît se compliquer d’une seconde crise, une crise qui n’est déjà que trop redoutable.

Depuis deux ou trois ans, depuis le commencement de l’insurrection cubaine, c’est-à-dire depuis le mois de février 1895, il était à prévoir que cette crise éclaterait à la première occasion. Or, l’occasion se trouve toujours quand on la cherche, et même sans qu’on l’ait cherchée, si, des deux nations entre lesquelles le différend peut s’élever, l’une est souveraine d’un pays où l’autre a des intérêts considérables d’engagés ; si une révolution désole ce pays et menace ces intérêts ; si la nation souveraine semble impuissante à rétablir l’ordre ; si, enfin, la nation intéressée, — comme c’est le cas des États-Unis vis-à-vis de Cuba, — n’est séparée que par quelques lieues de mer de ce pays à feu et à sang ; et si, en outre, derrière les intérêts directement en cause et sous la raison d’humanité qu’il n’est jamais difficile ni mauvais d’invoquer, se cachent et s’agitent des convoitises anciennes. On se rappelle avec quelle impatience, dès la fin de l’année 1896, M. Canovas del Castillo, alors président du Conseil des ministres, l’Espagne entière, et l’on pourrait presque dire toute l’Europe, attendaient le message que le Président sortant de la République américaine, M. Cleveland, devait adresser au Congrès. Ce message parut ; il disait : « L’île de Cuba est si près de nous qu’à peine est-elle séparée de notre territoire. Nos intérêts pécuniaires engagés dans l’île occupent le second rang, ils viennent immédiatement après ceux du gouvernement et du peuple espagnols. On calcule, sur des bases certaines, que les capitalistes américains ont, pour le moins, de 30 à 50 millions de dollars employés en plantations, chemins de fer, exploitations minières et autres entreprises à Cuba. Le mouvement commercial entre les États-Unis et Cuba qui, en 1889, représentait environ 74 millions de dollars, s’éleva, en 1893, à près de 163 millions, et en 1894, un an avant le début de l’insurrection actuelle, atteignait encore 96 millions de dollars. Les États-Unis se trouvent donc inévitablement impliqués dans la lutte, soit par les vexations, soit par les dommages matériels qu’ils ont à souffrir. » C’était le motif principal que la Confédération avait de se mêler des affaires de Cuba, — affaires américaines presque autant qu’espagnoles, selon M. Cleveland, — mais ce n’était pas le seul : il en énumérait bien d’autres.

La présence à New-York de la Junte insurrectionnelle cubaine qui faisait de cette ville le bureau de recrutement et le centre de ravitaillement des insurgés en ressources de toute nature, hommes, armes, argent ; la présence à Cuba de citoyens américains, plus ou moins récens, plus ou moins authentiques, mais qui couvraient et, de par leurs papiers mis en règle, scellés du sceau du consulat, avaient le droit de couvrir du drapeau de l’Union leurs intrigues et leurs démarches ; la présence, un peu partout, dans l’immense étendue des quarante-cinq États, surtout dans les États du Sud, dans la Floride, vers l’îlot de Key-West, « d’élémens turbulens et aventureux », surexcités et prêts à partir en campagne quand passerait un flibustier, le Laurada ou le Three Friends ; tout cela (M. Cleveland le déclarait en termes soigneusement choisis et pesés), tout cela créait au gouvernement américain des tracas incessans, l’obligeait à une surveillance minutieuse sur les côtes et dans les ports, était pour lui une cause de gros soucis et de grosses dépenses ; et il se fondait là-dessus pour presser l’Espagne d’en finir. Il l’en sollicitait d’ailleurs par des considérations plus hautes, pour mettre un terme aux maux d’une rébellion et d’une répression également impitoyables, qui l’une et l’autre ravageaient et ruinaient l’île, l’une sous prétexte de l’affranchir, l’autre à l’effet de la pacifier. Pour cette pacification de Cuba, si l’Espagne ne réussissait pas d’elle-même, et à elle seule, à l’assurer ; s’il était démontré par les événemens, ou si elle avouait qu’elle n’y pouvait réussir dans un délai fixé, en recourant à des moyens qu’il indiquait, M. Cleveland proposait les bons et amicaux offices des États-Unis, laissant entendre qu’au cas où le gouvernement espagnol ne les accepterait point, après les avoir vainement proposés, la République imposerait au besoin ces bons offices devenus nécessaires.

Tel était, à la fin de 1896, l’état des esprits, ou plutôt de l’esprit officiel, à Washington, et voici ce qu’il était à Madrid : M. Canovas ne se sentait pas du tout incliné à accueillir, si bienveillante qu’elle fût dans les intentions et si modérée dans la forme, l’intervention des États-Unis. Il repoussait énergiquement cette proposition de M. Cleveland, de ses conseillers et du Congrès, que les affaires cubaines étaient presque des affaires américaines. Rien, suivant lui, ne se débattait à Cuba qui regardât personne au monde, hormis les Cubains insurgés et les Espagnols ; et c’était à l’Espagne seule de se débrouiller avec les rebelles, comme elle l’entendait, en vertu de ce principe que chacun est maître chez soi et de ce fait qu’à Cuba elle était chez elle. Elle emploierait les moyens qu’elle jugerait les meilleurs, ferait les concessions qu’elle voudrait, s’il lui plaisait d’en faire et lorsqu’il lui plairait ; elle userait à son gré de l’indulgence ou de la force et ne mesurerait ses coups qu’à son pouvoir et à sa volonté. Sans nier que les États-Unis eussent à Cuba des intérêts, M. Canovas soutenait que le gouvernement espagnol, à l’exclusion de tout autre, avait qualité pour les faire respecter et n’y avait jamais failli. Il se refusait à admettre qu’on lui assignât une limite de temps et, tout en écoutant les avis qu’on lui donnait avant qu’il les demandât, il se réservait d’examiner s’il les trouverait compatibles avec la dignité et la souveraineté de l’Espagne, afin de décider s’il les suivrait ou non.

Le président Cleveland l’invitait à opérer des réformes dans l’organisation et l’administration de l’île ; et certes, des réformes, il en ferait. « N’est-ce pas moi, disait-il avec quelque fierté, qui, étant ministre des Colonies en 1865, ai provoqué l’enquête qui a ouvert la voie à l’affranchissement des esclaves de Cuba et de Puerto-Rico ? Et pourtant, j’avais contre moi, en ce temps-là, bien des intérêts ligués, bien des préjugés aussi, et je choquais fort les idées des hommes les plus en vue de mon propre parti. Une réforme, quelle qu’elle soit, n’est donc pas pour me faire peur, et, dans cette voie, j’irai autrement loin que les libéraux eux-mêmes, je les étonnerai par mon libéralisme. Seulement, je veux prendre mon heure. Si nous avons la guerre actuelle, c’est peut-être parce qu’on a permis à certains meneurs de croire, en 1878, lorsque a été conclu le pacte du Zanjon qui devait clore la guerre de Dix ans, que l’insurrection était un métier profitable. Il faut maintenant, et d’abord, prouver à Gomez et aux autres qu’elle ne rapportera rien, que la défaite et le châtiment. Après quoi, nous verrons ; et quant à moi, ma décision est prise. J’ai là vingt-trois décrets tout préparés, mais ils ne sortiront de mon tiroir pour être soumis à la signature de la Régente que plus tard, lorsqu’il sera évident que ce que l’Espagne octroie de bonne grâce, on ne l’a ni arraché par la violence, ni surpris par la ruse. Victorieuse, elle peut donner beaucoup ; mais jusqu’à la victoire, rien. »

C’était le moment où le ministère, voyant les marchés étrangers se fermer devant lui, prenait la résolution de faire appel, pour son emprunt de 400 millions, au patriotisme espagnol, et où, d’un bout à l’autre de la Péninsule, ce patriotisme exalté répondait ; tout le pays, des Pyrénées au détroit de Gibraltar, était comme soulevé d’un admirable élan. Quoi qu’on en dît alors entre politiciens de club ou de café, la position de M. Canovas était très forte ; si forte, que M. Sagasta, absent de Madrid, restait tranquillement aux eaux ; que tous les partis, unanimes pour un jour, ne voyaient point d’autre gouvernement possible que celui de M. Canovas ; et que les rares adversaires que la nécessité ne désarmait pas, enfans perdus des groupes extrêmes, étaient obligés, pour tâcher d’affaiblir cette situation, d’inventer on ne sait quels dissentimens imaginaires entre la Reine et le président de son Conseil, la Couronne se trouvant ainsi avoir subitement en eux des défenseurs inattendus. Pour fournir les 400 millions qu’on sollicitait d’elle après tant d’autres sacrifices, — 200 000 hommes à Cuba, et 25 000 aux Philippines, — l’Espagne faisait un héroïque effort, qui permettait à M. Canovas de prendre, en quelque sorte, sa température, et, par-là, de mesurer de quoi cette nation si fière et si vaillante serait capable.

Porté par ce grand mouvement national, — bien qu’assurément il considérât une guerre extérieure, se greffant sur ces guerres coloniales, comme une calamité qu’il devait tout faire pour détourner ou éloigner, bien qu’il s’attachât scrupuleusement à conserver avec la République américaine ces « relations de bon voisinage » instituées par le « Traité de paix et d’amitié » de 1795, — M. Canovas del Castillo ne s’effrayait pas, au point de dévorer en silence les humiliations, de l’éventualité d’une intervention armée des États-Unis dans la question cubaine. Il savait mieux que personne que les États-Unis avaient l’argent, qui est, dit-on, le nerf de la guerre ; mais, d’autre part, il savait que l’argent n’en est pas le seul nerf ; qu’il y en a d’autres ; et que l’orgueil historique d’un peuple qui fut très puissant en est un. Et il savait encore, — renseignement positif, et argument de fait, — pourquoi les États-Unis avaient en somme été assez coulans, il y a quelques années, dans leur querelle avec le Chili, et pourquoi ils s’étaient gardés de pousser l’affaire à bout : il était fixé, aussi bien qu’eux-mêmes, sur la valeur exacte de leur marine militaire. La marine espagnole, il en était persuadé, supportait au moins la comparaison, et comme l’Espagne n’a, du reste, pas plus que les États-Unis, adhéré aux actes internationaux sur la course ; que, notamment, elle n’a pas signé l’Acte de Paris de 1856, il faisait, en cas d’extrême urgence, état de cette suprême ressource, la délivrance de lettres de marque à ses hardis marins de Biscaye et de Catalogne. Sur mer, la guerre, tout compté, ne l’épouvantait point, et sur terre, non plus, il ne la regardait pas à l’avance comme désespérée. Il raisonnait ainsi : Nous n’irions pas attaquer les Américains chez eux, seul terrain vraiment favorable pour les milices fédérales. Viendraient-ils, eux, nous attaquer chez nous ? Ah I s’ils y venaient ! Napoléon s’y est brisé. Le plus probable, c’est que Cuba serait le champ de bataille où nous nous rencontrerions. Eh bien ! l’Espagne a là-bas 200 000hommes de troupes excellentes, qui ne meurent que de ne pas se battre et de n’avoir jamais à étreindre que le vide. Si les États-Unis veulent la guerre, que nous ne voulons pas ; s’ils violent notre droit, que nous consentons à faire aussi complaisant que possible, dans les limites où il nous est permis de le faire sans déchoir, nous pourrons en courir la chance. — Mais cette guerre, M. Canovas voulait l’écarter à tout prix, pourvu que ce ne fût pas au prix de l’honneur espagnol : justement parce qu’il était sûr d’avoir le droit de son côté, il tenait à ne pas perdre cet avantage et, si les choses en venaient au pire, à avoir pour témoin le monde civilisé.

Que peut-être, après cela, dans le secret de son cœur, quand le télégraphe lui annonçait qu’on venait, aux États-Unis, de pendre en effigie Weyler, son général en chef, de brûler le drapeau espagnol, de déposer dans les deux Chambres des résolutions enflammées contre l’Espagne, et quand il songeait aux « dessous » de cette campagne de tribune et de presse, à tout ce qu’il y avait d’appétits aiguisés derrière cet étalage de beaux sentimens, il n’eût pas une vive tendresse pour cette politique de mercachifles, de porte-balles, — comme il lui arrivait parfois de la qualifier en ses heures d’amertume, — cela est bien certain, et cela n’est que trop naturel ; ici encore toute l’Espagne était avec lui. Mais officiellement, la correction la plus sévère, puisqu’il n’y avait plus à parler de cordialité, présidait aux rapports mutuels des États-Unis et de l’Espagne. Jusqu’à la fin de 1896, tout au moins, M. Canovas déclarait n’avoir eu à se plaindre, en aucune occasion, ni du président, M. Cleveland, ni du secrétaire d’État, M. Olney, ni de leur représentant à Madrid, M. Hannis Taylor, qui depuis… mais alors il n’y avait pas à Madrid de diplomate plus parfaitement diplomate que le ministre des États-Unis. M. Canovas se proclamait sans défiance à son égard, sinon envers son entourage. Et il était décidé, — comme il savait l’être, — à empêcher avec la dernière énergie toute manifestation hostile par laquelle les étudians ou le peuple de Madrid eussent pu être tentés de riposter aux démonstrations américaines. Sans doute, dans les mois qui suivirent, la froideur alla augmentant. M. Mac-Kinley avait remplacé M. Cleveland à la Maison-Blanche, et le général Woodford, M. Hannis Taylor à la Plaza de San Martin. En même temps que ses lettres de créance, le général avait remis une note à laquelle il y avait bien à faire une réponse assez délicate, mais, au total, on n’avait pas pu encore oublier que M. Mac-Kinley avec placé sa haute magistrature sous l’invocation des paroles évangéliques : « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! » Et cette bonne volonté, le gouvernement espagnol croyait en avoir donné, pour sa part, des gages et des marques, en publiant, avant l’arrivée du général Woodford, avant toute injonction ou requête de M. Mac-Kinley, avant même le moment primitivement fixé par M. Canovas et sitôt qu’on avait pu dire avec quelque apparence de vérité que les provinces occidentales de l’île étaient à peu près pacifiées, le décret royal du 4 février, qui, réorganisant à Cuba les conseils municipaux et les conseils provinciaux, organisait, par surcroît, au sommet de la hiérarchie, un Conseil d’administration avec compétence étendue en matière de budget, d’impôt, et de douanes.

Si ce décret n’était pas entré tout de suite en pleine application, la faute n’en était qu’à l’état de guerre qui se perpétuait dans la partie orientale, dans les provinces de Santa-Clara et de Puerto-Principe. Mais ce qui était promis était promis, et il n’y avait plus à tirer prétexte, pour l’opposition, de l’entêtement de M. Canovas, et pour les États-Unis, de la dureté arriérée de l’Espagne. L’opposition demandait à cor et à crique l’on joignît à l’action militaire l’action politique : c’était fait ; et les États-Unis, que l’on essayât d’apaiser les rebelles par des satisfactions de principe : cela aussi était fait. M. Canovas s’y était résigné, toujours par amour de la paix, mais sans se bercer de vaines illusions, sans croire qu’il éviterait l’inévitable, ni qu’il le retarderait longtemps ; ce n’étaient pas, il le sentait trop, des libertés que voulaient les insurgés cubains, ce n’était pas même l’autonomie sous la souveraineté ou la suzeraineté de l’Espagne, c’était la séparation absolue ; ce n’étaient pas des garanties pour les Cubains et les Américains de Cuba que voulaient les États-Unis ; il le voyait clairement, ni les uns ni les autres ne se contentaient de si peu ; et il mourut dans cette pensée, sous les balles d’Angiolillo, le 8 août de l’année dernière.

Ce jour-là, 8 août 1897, doit faire date dans l’histoire du conflit hispano-américain, encore qu’il ne s’y soit passé rien de plus que la mort de M. Canovas del Castillo. Parle fait même de sa disparition et de son remplacement, — après le court intérim du général Azcarraga, — par M. Sagasta et le cabinet libéral, où M. Gullon recevait les Affaires étrangères, tandis que M. Moret prenait les Colonies ; par ce fait ou ces deux faits mêmes, le ton, sinon le fond, de la politique américaine changeait. La réputation d’énergie indomptable dont jouissait légitimement M. Canovas avait, en dépit de tout, fait réfléchir jusqu’aux jingoes les plus ardens. Mais le renom de M. Sagasta, en Espagne et au dehors, était loin d’être celui d’un homme énergique ; et, de même que sa mollesse ou son indécision dans l’affaire de Melilla au Maroc et la peine infinie qu’il avait paru devoir prendre pour réunir, de l’autre côté du détroit, presque à portée de canon des côtes espagnoles, une armée de 40 000 hommes, avaient certainement contribué à abuser les Cubains sur le ressort et la résistance de l’Espagne, et ainsi à fomenter et à déchaîner l’insurrection ; de même, à son retour aux affaires, il fut tout de suite manifeste que les récriminations ou les objurgations des États-Unis allaient devenir plus pressantes, plus impérieuses, plus acrimonieuses. Le rappel du général Weyler, et l’envoi du maréchal Blanco, investi du mandat de porter à Cuba son autonomie, ne furent guère, à Cuba et aux États-Unis, interprétés que comme des signes de défaillance ou de lassitude. Maximo Gomez ne jeta pas l’épée, ne se sentit pas le désir de fuir la manigua et les manigueros et de se réfugier dans une petite maison tranquille qui n’aurait ni une cour, ni un arbre, — comme il disait en 1878. — Et les clameurs ne tombèrent pas, dans les Chambres américaines. Après les réformes du 4 février, la Constitution antiliane du 25 novembre 1897 était tenue pour insuffisante. L’insurrection se moquait bien de ce ministère cubain et de cette Chambre cubaine, au moyen desquels on s’était flatté de l’amadouer ! On lui donnait cela, donc elle obtiendrait davantage : on rompait, donc elle avançait ; on relâchait le lien avec la métropole, donc elle le détacherait ou le trancherait ; et elle la ferait, cette seconde république d’Haïti, où il y aurait à se partager tant de places, de titres et de galons ! L’action politique, encore une fois, échouait et faisait échouer l’action militaire qu’elle entravait, sans autre résultat que d’irriter et d’affaiblir le plus espagnol des partis cubains, le parti constitutionnel.

Cependant la guerre s’éternisait ; les intérêts américains continuaient d’être lésés, et l’opinion américaine se montait et s’échauffait de plus en plus. La Junte cubaine à New-York la tenait savamment en haleine. Chaque jour amenait une nouvelle affaire Ruis ou Sanguily. Tout était motif à réclamations, à protestations, à enquêtes, à rapports. Le consul général Lee, pour les cas ordinaires, et, au moindre incident, tel ou tel envoyé officiel ou officieux, tel ou tel ami du Président Mac-Kinley, tel ou tel membre du Congrès recevaient ou se donnaient mission de surveiller et de dénoncer la « barbarie, la « cruauté », l’« inhumanité » des autorités espagnoles, de montrer aussi qu’elles étaient incapables de venir à bout des insurgés, qu’aucune province n’était pacifiée, pas même Pinar del Rio, qu’aucune ville n’était sûre, pas même la Havane ; — ce qui n’empêchait pas les navires flibustiers de naviguer sous pavillon américain, et les dollars américains d’affluer dans la caisse de la Junte cubaine. D’une part, on reprochait à l’Espagne de ne pas pouvoir vaincre l’insurrection ; et, de l’autre, on faisait ou on laissait faire tout ce qu’il fallait pour qu’elle ne pût pas la vaincre. Petit à petit, le mal s’envenima, et l’on pouvait déjà être inquiet sur le dénouement, lorsque récemment, par une fatalité terrible, dans les eaux de Cuba, sauta le vaisseau américain le Maine. Par quoi fut déterminée l’explosion ? Était-elle due à une cause intérieure ou extérieure ? Était-ce une allumette américaine ou une torpille espagnole qui avait mis le feu aux poudres ? C’est ce que furent chargés de rechercher contradictoirement, ou parallèlement, des scaphandriers espagnols et des scaphandriers américains, et ce sur quoi les deux commissions aboutirent à des conclusions différentes. Les conclusions américaines, — telles qu’elles furent formulées dans le message adressé au Congrès le 28 mars par M. Mac-Kinley, — étaient celles-ci : « La perte du Maine n’a été à aucun égard le résultat d’une faute ou d’une négligence de la part d’aucun des officiers ou des hommes de l’équipage ; — le navire a été détruit par l’explosion d’une mine sous-marine, qui a causé l’explosion partielle de deux ou de plusieurs des soutes de l’avant ; — aucune preuve n’a été obtenue, de nature à permettre d’attribuer à une personne ou à des personnes quelconques l’explosion du Maine. » Ce troisième paragraphe atténuait un peu l’effet des deux autres, mais l’effet subsistait quand même, d’autant que M. Mac-Kinley ajoutait : « J’ai prescrit que la décision du conseil d’enquête et les vues du gouvernement à ce sujet soient communiquées au gouvernement de Sa Majesté la Reine régente, et je ne me permets pas de douter que l’esprit de justice de la nation espagnole ne lui dicte une ligne de conduite inspirée par l’honneur et par les relations amicales des deux gouvernemens. Il sera du devoir du pouvoir exécutif de faire connaître au Congrès le résultat de cette démarche, et en attendant, un examen réfléchi est recommandé. »

Là-dessus, reprise des anciens griefs et échange de notes, d’un côté du moins toujours plus exigeantes, et comminatoires à ce degré que la dernière a pu être qualifiée d’ultimatum. Le général Weyler, afin de rendre plus difficile le recrutement de l’insurrection et de faire le désert devant elle, avait ordonné de rassembler et de retenir près de certaines villes les paysans et ouvriers auxquels la guerre enlevait leur travail et que la misère eût pu jeter dans les rangs de l’ennemi. D’où le nom de « concentrés », reconcentrados. Soit négligence, soit impossibilité de faire mieux, il semble que la condition de ces reconcentrados, placés ainsi en surveillance, ait été assez malheureuse et qu’enlevés de chez eux malgré eux, sous le drapeau espagnol ils aient parfois manqué presque du nécessaire. Les États-Unis ont demandé qu’ils fussent renvoyés dans leurs foyers et qu’on leur donnât les secours dont ils avaient besoin. Le gouvernement espagnol, à peine ce souhait exprimé, s’est empressé d’y accéder, et la Reine régente a pris l’initiative, pour leur venir en aide, de former un comité de dames patronnesses, à la tête duquel elle s’est elle-même inscrite. Sur ce point les États-Unis ont reçu, par conséquent, la satisfaction qu’ils se sont cru en droit de poursuivre, au nom de la simple « humanité ». Le second point devait exciter et a excité, en effet, plus de répugnances du côté espagnol, parce qu’il touchait au fond de la question. Les États-Unis demandaient que l’Espagne accordât un armistice aux insurgés cubains ; ce qui, indirectement, était leur reconnaître la qualité de belligérans réguliers : car, d’un gouvernement constitué et souverain à des sujets rebelles, — qui n’ont pas de gouvernement, qui ne sont ni une nation, ni un État, — dans la rigueur du droit, il n’y a point de belligérance. La concession de l’armistice, aux yeux des Espagnols, avait encore cet inconvénient de paraître préjuger une solution du différend cubain contraire aux intérêts et aux vœux de l’Espagne, de pouvoir passer pour la préface ou le préambule de la séparation. M. Sagasta a compris que concéder ce point, sans y être moralement forcé, serait mettre contre soi le sentiment espagnol et pousser aux excès un patriotisme chatouilleux sur l’honneur et avec lequel il ne faut pas jouer. Il a refusé, tout d’abord, et l’on a pu croire qu’une rupture était imminente. C’est à ce moment que le Souverain Pontife a proposé sa médiation, ou, plus exactement, son arbitrage. L’idée en a été accueillie à Madrid, par la majorité de l’opinion, avec faveur et reconnaissance, et il est singulier qu’elle ait réveillé ailleurs les susceptibilités protestantes et qu’on ait recommencé à crier comme jadis : « Pas de papisme ! No popery ! » — Eh quoi ! ne s’agit-il pas, ainsi qu’on se fait gloire de le dire, d’empêcher l’effusion du sang, de sauver des milliers de vies d’hommes ? Et si c’est de cela qu’il s’agit, s’il n’y a pas d’arrière-pensées, de combinaisons et de calculs, si l’on parle sans haine et sans hypocrisie, qui donc est en meilleure posture pour atteindre ce but sacré que « le vieillard sans armes, vêtu de blanc » :

-

- Quel vecchio inerme, vestito di bianco ?

Serait-ce qu’entre une nation catholique et une nation en grande partie protestante, il y ait contre son impartialité cas de suspicion légitime ? Mais M. de Bismarck ne l’a pas suspectée dans l’affaire des Carolines, et quand Léon XIII a eu prononcé contre lui, il n’a pas fait appel de sa sentence. Où trouver au monde un arbitre qui soit placé en de pareilles conditions d’impartialité ; qui, pour ainsi dire, tienne moins à cette terre ; et sur qui, — précisément parce qu’il ne s’y rattache guère en aucun point particulier, parce que son domaine est de partout et de nulle part, — la force matérielle ait moins de prises ? S’il est un juge international désigné, c’est ce souverain supra-national, qui n’a d’État que l’Église universelle et de peuple que le troupeau des fidèles. Les grands évêques d’Amérique, le cardinal Gibbons et Mgr Ireland, non plus que les prélats américains qui vivent à Rome, Mgr O’Connell et Mgr Keane, n’avaient pas de doutes à ce propos ; ils savaient bien qu’on n’attendrait de leur religion nul sacrifice qui pût coûter à leur patriotisme. On s’adressait à Léon XIII au nom de l’humanité ; pasteur et père commun, il répondait au nom de Dieu. « Au nom de Dieu, écrivait-il à la reine Marie-Christine, je demande à Votre Majesté, si elle n’y voit pas un inconvénient, que je peux ne pas connaître, de fêter les saints jours où nous sommes, en accordant à Cuba une trêve, une suspension d’hostilités, pour que, les passions étant calmées, on retire enfin les résultats des efforts qui de plusieurs côtés sont faits au profit de la paix entre les sujets de Votre Majesté. » Appuyée par une double démarche des représentans des six grandes puissances à Madrid et à Washington, la prière du Pape a été entendue ; l’Espagne a consenti à l’armistice, et le Président Mac-Kinley a différé de quelques jours l’envoi de son message au Congrès. Si maintenant le sang cubain et le sang espagnol coulent encore, s’il doit bientôt couler et se mêler aux autres du sang américain, la faute n’en est ni aux puissances, ni au Pape, ni à l’Espagne ; mais seulement aux insurgés qui repoussent l’armistice sans l’indépendance, et aux États-Unis qui ne font peut-être pas pour la conciliation et pour la paix définitive tout ce que cette « humanité » qu’ils invoquent, leur commanderait, et que le juste souci de leur dignité ne leur défendrait pas de faire.

Que contient, en effet, à y regarder de près, le message de M. Mac-Kinley ? Beaucoup de phrases et de périphrases pour ne pas dire ce qu’il dit et dire ce qu’il ne dit pas. On imaginerait malaisément un document plus significatif sous son apparente insignifiance, plus clair sous sa verbosité diffuse, plus belliqueux sous son allure bonhomme. La proposition capitale, celle à laquelle il faut aller tout droit et qu’il faut retenir, est la suivante, et comme elle est la plus pleine, elle est aussi la plus courte : « La solution est à présent aux mains du Congrès. C’est une responsabilité solennelle. J’ai épuisé toutes les tentatives pour sortir de l’intolérable situation qui est à nos portes. Prêt à exécuter toute obligation qui m’est imposée par la constitution et par la loi, j’attends votre décision. » Ainsi, que le Congrès marche, M. Mac-Kinley le suivra. Cette déclaration faite, il importe peu que M. Mac-Kinley reconnaisse ou ne reconnaisse point aux Cubains la belligérance. S’il ne la reconnaît point, c’est qu’il a ses raisons : « La reconnaissance n’est pas nécessaire pour que les États-Unis puissent intervenir à Cuba dans l’intention de pacifier l’île. Lier notre pays, maintenant, par la reconnaissance d’un gouvernement quelconque à Cuba pourrait nous entraîner en des embarras d’obligations internationales envers l’organisation ainsi reconnue. » Les États-Unis doivent et veulent trouver à Cuba place nette, quand ils interviendront, quand le moment sera arrivé de voir « s’il existe dans l’île de Cuba un gouvernement capable d’assurer les devoirs et de remplir les fonctions qu’il a à remplir chez une nation indépendante ». Le reste du message est négligeable, même les quatre motifs que M. Mac-Kinley allègue à l’appui de l’intervention américaine et qui sont : 1° la cause de l’humanité ; 2° la protection des citoyens américains qui habitent Cuba ; 3° le préjudice sérieux subi par le commerce des États-Unis ; 4° la paix de l’Amérique compromise par les interminables insurrections cubaines. Relèvera-t-on enfin le passage, relatif à l’explosion du Maine, où, rappelant que l’Espagne a proposé une enquête d’experts étrangers dont elle acceptait par avance la décision, M. Mac-Kinley se borne à constater purement et simplement « qu’il n’a été fait aucune réponse à cette proposition » ? On le pourrait, s’il n’était inutile d’insister et si ce fait ne primait pas toutes les paroles, que « la solution est à présent entre les mains du Congrès ». C’est donc la suite que le Congrès entend donner au message du Président qui mesurera la vraie portée de ce message, en lui-même volontairement ambigu. Et c’est aussi l’écho dont il retentira dans les cœurs espagnols.

Or, si l’on peut en croire les dernières nouvelles, pour ce qui est du Congrès fédéral, la commission des Affaires étrangères de chacune des deux assemblées a délibéré hier sur la question. Celle du Sénat a déjà arrêté les termes de la résolution qui sera discutée aujourd’hui. Le texte en serait catégorique et supprimerait toute équivoque : la commission s’y prononcerait ouvertement pour l’emploi de la force afin de chasser l’Espagne de Cuba ; et il ne serait pas douteux que ces conclusions ne fussent adoptées. La commission de la Chambre montrerait un peu plus de prudence ou un peu moins de précipitation ; toutefois, les députés républicains se prononceraient pour l’intervention armée immédiate ; si l’autre parti contribue à former la majorité, ce qui, dit-on, est probable, la proposition conjointe pourrait être votée et, comme M. Mac-Kinley a renoncé à faire, dans ce cas, usage du veto présidentiel, il n’y aurait plus de recours, et ce serait la guerre. Il n’y a pas à se dissimuler que tout paraît l’annoncer, hélas ! et la préparer. Le consul général Lee a quitté la Havane, il est rentré à Washington ; le ministre américain à Madrid, le général Woodford, a expédié sa famille à Biarritz, s’est enfermé dans l’hôtel de la Légation, et il fait ses malles ; le ministre d’Espagne à Washington s’apprête à remettre ses services à notre ambassadeur, M. Jules Cambon.

La fierté castillane commence à déborder et gronde, tandis que le jingoïsme redouble aux États-Unis et fait rage. L’affaire n’est plus diplomatique, elle échappe à la direction des gouvernemens, au moins des deux gouvernemens espagnol et américain. En Espagne, ni M. Sagasta, ni le parti libéral, ni aucun parti, ni la monarchie même ne sont de force à se mettre en travers du courant, et s’ils reculaient au-delà de la ligne que cette fierté castillane elle-même leur trace, ils risqueraient d’être emportés. De même aux États-Unis ; ni M. Mac-Kinley, ni le Congrès, s’il en avait le désir qu’il n’a pas, ni le parti démocrate, ni aucun parti ne pourraient contenir et retenir plus longtemps une politique patiemment, infatigablement menée depuis 1815 ou 1820. Rien ni personne ne pourrait retarder l’heure, que l’on espère enfin venue, où se réalisera la prédiction de M. Adams et où, détachée de l’arbre espagnol, la pomme de Cuba tombera sur la terre américaine. Et ce sera une belle application de la doctrine de Monroe : l’Amérique aux Américains. Reste à savoir si les puissances européennes, — en première ligne celles qui, de droit historique, possèdent des colonies en Amérique, — n’auraient pas un mot à dire, si elles ne le diront pas, et si l’Amérique du Sud, l’Amérique latine, peut assister, impassible et indifférente, à cet envahissement de l’hémisphère occidental par l’Amérique anglo-saxonne.

Le Parlement français vient de s’ajourner au 1er juin. La Chambre des députés élue en 1893 n’est peut-être pas encore, légalement, tout à fait morte, mais elle est plongée dans une léthargie d’où l’on aime à penser qu’elle ne sortira pas, et M. Henri Brisson a déjà répandu sur elle les pleurs de son éloquence funéraire. Malgré ces larmes officielles, elle ne sera pas très regrettée. Peut-être n’a-t-elle pas mérité tout le mal qu’on a dit d’elle, mais elle n’a pas mérité non plus qu’on en dît trop de bien. Elle a été une des Chambres les plus flottantes, les plus incohérentes, les plus « déboussolées » que nous ayons eues, et si, vers la fin de sa vie, elle a semblé un peu se reprendre et se fixer, elle a fait payer au ministère sa fidélité toujours chancelante par cent quatre-vingts interpellations dans l’espace de moins de deux ans. « On ne canonise que les morts ! » disait-on un jour à Mgr Ireland, qu’on accusait d’être venu en France, à son retour de Rome, canoniser la République. « Encore faut-il, riposta l’archevêque de Saint-Paul, qu’ils aient bien vécu ! » Même lorsqu’elle sera définitivement morte, on ne canonisera pas cette Chambre : elle n’a pas assez bien vécu. — Puisse le suffrage universel, à qui la parole appartient maintenant, nous en envoyer une dont on fasse, quand elle nous quittera, une plus magnifique oraison funèbre !

CHARLES BENOIST

Le Directeur-gérant, F. BRUNETIERE

Francis Charmes

Chronique de la quinzaine

L’Espagne et les États-Unis

14 avril 1898

Revue des Deux Mondes, 4e période

tome 146, 1898 – pp 946-958

********

Eloy Gonzalo (Monumento)

1868-1897

贡萨洛埃洛伊

Элой Гонсало

El Héroe de Cascorro

Plaza de Cascorro