Deutsch Poesie

Deutsch Literatur

HEINRICH HEINE

1797- 1856

German poet

Poète Allemand

Deutsch Dichter

Übersetzung – Traduction

Jacky Lavauzelle

Poèmes de Heinrich Heine

Gedichte von Heinrich Heine

–

*

Die heilgen drei Könige aus Morgenland,

Les trois rois mages d’Orient,

Sie frugen in jedem Städtchen:

Demandaient dans chaque ville :

…

*

I

« Ich bin so krank, o Mutter,

«Je suis si malade, ô mère,

Daß ich nicht hör und seh;

Que je n’écoute et ne regarde plus rien ;

II

Die Mutter Gottes zu Kevlaar

La Mère de Dieu à Kevlaar

Trägt heut ihr bestes Kleid;

Porte aujourd’hui sa plus belle robe ;

…

III

Der kranke Sohn und die Mutter,

Le fils malade et la mère,

Die schliefen im Kämmerlein;

Dormaient dans une remise ;

…

*

Hoch am Himmel stand die Sonne,

Haut dans le ciel trônait le soleil,

Von weißen Wolken umwogt,

Au cœur de nuages blancs,

*

*

LE LIVRE DES CHANTS

Buch der Lieder

Die Heimkehr – Le Retour

1823 – 1824

In mein gar zu dunkles Leben

Dans ma vie si sombre

Strahlte einst ein süßes Bild;

Se dégageait une douce image ;

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,

Je ne sais pourquoi

Daß ich so traurig bin;

Je suis si triste ?

Mein Herz, mein Herz ist traurig,

Mon coeur, mon coeur est accablé,

Doch lustig leuchtet der Mai;

Mais dehors éclate le mois de mai ;

Im Walde wandl’ ich und weine,

Dans la forêt, je marche et je pleure,

Die Drossel sitzt in der Höh’;

Le merle au-dessus de moi ;

Die Nacht ist feucht und stürmisch,

Nuit humide et orageuse,

Der Himmel sternenleer;

Un ciel vide d’étoiles ;

Als ich, auf der Reise, zufällig

Quand, en voyage, je rencontrai

Meines Liebchens Familie fand,

La famille de mon aimée,

Wir saßen am Fischerhause,

Assis à la maison du pécheur,

Und schauten nach der See;

Regardant la mer ;

Du schönes Fischermädchen,

Toi, belle fille du pêcheur

Treibe den Kahn an’s Land;

Approche ton bateau du rivage ;

Der Mond ist aufgegangen

La lune s’est levée

Und überstrahlt die Well’n;

Et les vagues se sont éclipsées

Der Wind zieht seine Hosen an,

Le vent soulève tout,

Die weißen Wasserhosen;

Sous de blanches tempêtes ;

Der Sturm spielt auf zum Tanze,

La tempête joue une danse :

Er pfeift und saust und brüllt;

Elle siffle, se précipite et rugit ;

Der Abend kommt gezogen,

La soirée commence à se dessiner,

Der Nebel bedeckt die See;

Le brouillard couvre la mer ;

Wenn ich an deinem Hause

Quand devant ta maison

Des Morgens vorübergeh,

Le matin je passe,

Das Meer erglänzte weit hinaus,

La mer brillait dans le lointain,

Im letzten Abendscheine;

Dans les dernières lumières du soir ;

Da droben auf jenem Berge,

Là-haut sur cette montagne,

Da steht ein feines Schloß,

Il y a un superbe château,

Da wohnen drei schöne Fräulein,

Am fernen Horizonte

A l’horizon, dans le lointain,

Erscheint, wie ein Nebelbild,

Comme une image dans le brouillard, apparaît

Die Stadt mit ihren Türmen

Sey mir gegrüßt, du große,

Toi qui m’a accueilli, ô somptueuse

Geheimnißvolle Stadt,

Ville mystérieuse,

So wandl’ ich wieder den alten Weg,

Je repars sur l’ancienne route,

Die wohlbekannten Gassen;

J’y connais bien les rues ;

Ich trat in jene Hallen,

Je suis entré dans cette salle,

Wo sie mir Treue versprochen;

Où elle m’avait promis fidélité ;

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,

Calme est la nuit, tranquilles sont les rues,

In diesem Hause wohnte mein Schatz;

Dans cette maison vivait mon aimée,

Wie kannst du ruhig schlafen,

Comment peux-tu dormir à poings fermés,

Und weißt, ich lebe noch?

Sachant qu’encore je vis ?

« Die Jungfrau schläft in der Kammer,

« La jeune fille dans la chambre dort,

Der Mond schaut zitternd hinein;

La lune la regarde frissonnante ;

Ich stand in dunkeln Träumen

Je restai dans ces sombres rêves

Und starrte ihr Bildniß an,

Et regardai son portrait,

Ich unglücksel’ger Atlas! eine Welt,

Ô Atlas ! Comme je suis misérable ! Le monde

Die ganze Welt der Schmerzen muß ich tragen,

Que je dois porter est le monde entier de la douleur,

**

Die Jahre kommen und gehen,

Les années viennent et passent,

Geschlechter steigen in’s Grab,

Poussant les êtres dans la tombe,

**

Mir träumte: traurig schaute der Mond,

Je rêvais ; tristement la lune regardait,

Und traurig schienen die Sterne;

Et tristes les étoiles paraissaient ;

**

Was will die einsame Thräne?

Que veut la larme solitaire ?

Sie trübt mir ja den Blick.

Elle qui me ternit la vue.

**

Der bleiche, herbstliche Halbmond

Le pâle croissant automnal

Lugt aus den Wolken heraus;

Espionnait derrière les nuages ;

Das ist ein schlechtes Wetter,

Quel mauvais temps !

Es regnet und stürmt und schnei’t;

Il pleut, il neige et tonne.

**

Man glaubt, daß ich mich gräme

On croit que je m’abandonne

In bitter’m Liebesleid,

A mon cruel chagrin d’amour,

**

Deine weichen Lilienfinger,

Tes doux doigts de lys,

Könnt’ ich sie noch einmal küssen,

Si je pouvais les embrasser encore

**

« Hat sie sich denn nie geäußert

« N’a t-elle jamais rien montré

Ueber dein verliebtes Wesen?

En voyant ton amour ?

**

Sie liebten sich beide, doch keiner

Tous les deux s’aimaient, mais aucun

Wollt’ es dem andern gestehn;

A l’autre de n’osait l’avouer ;

**

Und als ich Euch meine Schmerzen geklagt,

Et quand je me plaignais à vous de ma douleur,

Da habt Ihr gegähnt und nichts gesagt;

Vous bâilliez alors sans rien dire ;

**

Ich rief den Teufel und er kam,

J’ai appelé le diable et il est venu,

Und ich sah ihn mit Verwund’rung an.

Et je l’ai regardé avec surprise.

**

Mensch, verspotte nicht den Teufel,

Homme, ne te moque pas du diable,

Kurz ist ja die Lebensbahn,

Bref est le cours de la vie,

**

Die heil’gen drei Könige aus Morgenland,

Les trois Rois saints de l’est,

Sie frugen in jedem Städtchen:

Demandaient dans chaque ville :

**

Mein Kind, wir waren Kinder,

Mon enfant, nous étions

Zwei Kinder, klein und froh;

Deux enfants, petits et joyeux ;

**

Das Herz ist mir bedrückt, und sehnlich

Mon cœur est opprimé et pesant

Gedenke ich der alten Zeit;

Car je me souviens de l’ancien temps ;

**

Wie der Mond sich leuchtend dränget

Comme la lune qui brille vivement

Durch den dunkeln Wolkenflor,

À travers cet amas de noirs nuages,

**

Im Traum sah ich die Geliebte,

En rêve, j’ai vu la bien-aimée,

Ein banges, bekümmertes Weib,

Une femme agitée et troublée,

*

« Theurer Freund! Was soll es nützen,

« Mon cher ami, à quoi bon,

Stets das alte Lied zu leiern?

Toujours ressasser cette vielle chanson ?

*

Werdet nur nicht ungeduldig,

Ne soyez pas impatient,

Wenn von alten Schmerzensklängen

Quand des douleurs anciennes

*

Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand

Il est temps pour moi désormais de comprendre

Mich aller Thorheit entled’ge;

Et de mettre un terme à toutes ces folies ;

**

Den König Wiswamitra,

Le roi Vishvamitra ,

Den treibt’s ohne Rast und Ruh’,

Jamais ne se repose de toute évidence :

**

**

Herz, mein Herz, sey nicht beklommen,

Cœur ! mon cœur, ne soit pas ainsi ému,

Und ertrage dein Geschick,

Et supporte ton destin,

**

Le Livre des Chants XLVI

*

Saphire sind die Augen dein,

Saphirs sont tes yeux,

Die lieblichen, die süßen.

Aimables et doux.

*

*******

Aus der Harzreise

Voyage au Harz des Reisebilder

1824

Schwarze Röcke, seidne Strümpfe,

Jupes noires, bas de soie,

Weiße, höfliche Manschetten,

Poignets blancs, polis,

Steiget auf, ihr alten Träume!

Venez vieux rêves d’autrefois !

Öffne dich, du Herzensthor!

Ouvre-toi, porte de mon cœur !

König ist der Hirtenknabe,

Le roi est le garçon de berger,

Grüner Hügel ist sein Thron,

La verte montagne est son trône,

Heller wird es schon im Osten

Une clarté arrive de l’est

Durch der Sonne kleines Glimmen,

A travers une petite lueur du soleil,

Ich bin die Prinzessin Ilse,

Je suis la princesse Ilse,

Und wohne im Ilsenstein;

Et je vis à Ilsenstein ;

******************************

Heinrich Heine

par Edgar Quinet

…

Sous leur forme insouciante et frivole, les poésies de Heine dont je viens de prononcer le nom ont en effet un vrai sens social. Il y a trente ans, on les eût réputées impossibles, et les imaginations vierges de ce temps-là n’auraient jamais supporté leur cruelle morsure. Il y a là telles petites chansons de dix vers qui portent innocemment dans leurs corolles, car ce sont de vraies roses des bois, un venin qu’il a fallu trois siècles au moins pour distiller à ce point. Ce sont des fleurs charmantes, ouvragées et peintes avec l’ancienne habileté de l’art tudesque et qui toutes dardent un aiguillon de basilic. Il y a là des sonnets transparents et purs à la manière de ceux de Pétrarque, au fond desquels vous voyez ramper le reptile ; des ballades qui cachent sous leur sourire, comme une femme sous son voile, leurs mécomptes et leurs poisons. Il y a des canzone folâtres qui vous prennent et vous bercent d’amour et vous noient à la fin dans un mot satanique ; car c’est là le caractère et l’originalité de ce poète, de vous faire boire l’amertume et la lie de nos temps sous l’expression et le miel des époques primitives : le siècle de Byron dans le siècle de Hans de Sachs. A tous les sentiments d’une société avancée il donne le rythme populaire des sociétés qui commencent ; et ce désespoir qui emprunte la langue de l’espérance, cette mort qui parle comme la vie, ce berceau qui redevient un tombeau, ces passions vieillies et rassasiées qui se meuvent sur le mètre des passions naissantes, cette candeur et cette corruption, ce miel et ce fiel, ce commencement et cette fin qui se rencontrent et s’unissent dans l’étreinte de ces rapides poèmes, en font autant de petits chefs-d’œuvre d’art, de fantaisie, d’originalité et d’immoralité.

La plupart des poésies de Heine sont contenues dans un volume intitulé Livre des chants. Les premières datent de 1817. A cette époque le jeune poète appartient à l’école des Schlegel et de Tieck. C’est d’eux qu’il a appris la forme populaire et la naïveté que plus tard il aiguisera contre eux. Depuis ce temps, l’aiguillon croît et perce chaque année. Dans ses voyages du Hartz, d’Italie, et de la mer du Nord, il s’en va chercher et rapporte à la maison des impressions de fleurs, de bois, d’amour dont il garde l’épine, et qui se convertissent chez lui en un miel de colère et de haine. Nés dans des climats différents, ces chants en gardent peu ou point le caractère. C’est une espérance, un désir, rencontrés par hasard, qu’il flétrit en passant, et qui perdent ainsi leur date et leur origine, comme une feuille tombée perd son odeur et sa couleur. Il y a là de ces poèmes nés dans la pure Toscane, sous le soleil de Lucques et de Florence, qui n’ont rien gardé de l’odeur des orangers ni des myrtes, et ne sentent que l’absinthe. On dirait qu’un souffle satanique éteint la différence et l’enchantement des climats et ne laisse voir au fond que le même mot et le même dard partout. Le poète ne rencontre pas sur son chemin une voix de fille, une fleur sur sa tige, sans lui adresser un madrigal méphistophélique. Les étoiles ont beau se cacher toutes prudes sous leurs voiles ; il finit toujours, comme dans les Nuées d’Aristophane, par quelque ironique question qui leur fait pleurer des larmes d’or. Quand il approche de la mer du Nord, c’est le seul endroit où son ironie prenne quelque chose des lieux. Elle devient comme eux ample et colossale ; des nuages de la Baltique, il fait un linceul pour rouler et berner les dieux vivants et les dieux morts, le présent et le passé, et vous quitte là sur la grève avec un éclat de rires si bien que lorsque vous fermez ce livre, qui semblait si frivole, toute la nature est déjà vide, et le ciel désert, et le cœur aussi, et tous les fruits du grand arbre de vie ont été mordus l’un après l’autre d’un noir aiguillon ; et le ver les ronge.

Cruel poète que vous êtes ! Trouvez-vous donc que la ruine fait son chemin trop lentement ! Quand vous frappez si fort au cœur les arbres de cette forêt enchantée de l’Allemagne, n’entendez-vous pas les branches qui soupirent, et les feuilles qui tremblent, et les fleurs qui vous disent : Méchant ! Ce soir, si vous aviez attendu, nous nous serions fanées toutes seules, sans vous.

O Heine ! si vous aimez quelque chose, je vous demande à cause de moi merci pour ce qui vous reste encore de fleurs à sécher et de sources à tarir. Que vous ont fait, dites-moi, ces pauvres villes d’université, qu’il vous faille si amèrement les réveiller et leur barbouiller d’encre le visage avec leurs plumes séculaires ! et Goettingue, et Hambourg, et Munich, et votre ville Düsseldorf ! vous soufflez chaque matin sur elles, et la poussière des vieilles mœurs qui les recouvrait, comme des in-folio rangés depuis mille ans dans leurs bibliothèques, s’en va en fumée, et vous la prenez tout entière pour vous. Mais songez donc à ce qui nous menace aussi par contrecoup en France. Autrefois, quand nos révolutions et notre bruit nous lassaient pour un moment, nous traversions le Rhin, et nous trouvions là, pour nous reposer du présent, le passé tout entier. Il y avait là encore des pensées debout qui nous prenaient sous leurs ailes. Tout ce que nous avions perdu s’était conservé en cet endroit, et nous allions là pour un jour nous abriter dans votre foi. Mais maintenant que vous faites fi de ces rêves, il est bien vrai qu’il n’y a plus place au monde où reposer sa tête pour une heure. Il nous faut songer désormais à dormir debout dans le vent et la tempête.

Encore jusqu’à présent votre satire s’est contentée du Nord ; vous vous servez de la France pour railler l’Allemagne. Mais quand vous en aurez assez de ce jeu, n’y changerez-vous rien ? quand les vieilles coutumes seront chez vous nivelées à votre point, quand il n’y aura plus là bas ni princes, ni docteurs, ni villes, ni villages qui ne vous aient passé par les mains, êtes-vous sûr que votre dard ne se tournera pas vers nous, et que vous ne découvrirez pas chez nous quelque sérieuse espérance à désoler ? J’ai bien peur pour ma part, en voyant d’autres peuples, que vous ne résistiez pas toujours à l’ivresse de choquer ces verres vides l’un contre l’autre, et que dans cette danse des morts, où les croyances humaines font la ronde, vous ne continuiez de siffler joyeusement comme auparavant vos charmantes, et suaves, et sataniques mélodies.

Ainsi, il est donc vrai, le long monologue de l’idéalisme de l’Allemagne a fini par un éclat de rire. Elle a bu sa poésie jusqu’à la lie. Encore une fois son Rhin s’est perdu dans le sable.

Ainsi, un monde entier d’espérances et d’amour se noie en ce moment avec la vieille Allemagne, sans que personne ici tourne la tête pour s’en inquiéter. Là, près de nous, mille fantômes s’évaporent sans bruit, comme ils étaient nés sans bruit. Ces divins rêves, auxquels manque le souffle, ont vécu leur vie rapide. Tout-à-l’heure un univers va s’engloutir sans réveiller seulement l’oiseau dans son nid.

Que signifient donc ces accusations venues récemment de Vienne et d’Edimbourg contre la poésie de la France actuelle ? Croit-on que nous serions bien en peine de montrer ailleurs même misère ? Ruine ici, ruine là bas ; et qui a prétendu jamais que tout ceci fût autre chose qu’une grande mort ? Il s’agit bien vraiment, tant en France qu’en Allemagne, d’hémistiches et de prose qui croulent, quand c’est le poème entier de la société moderne qui s’en va par lambeaux. Ce n’est pas la page seule que j’écris qui est déjà usée et mangée par les vers, c’est le livre où nous écrivons tous, ce livre du présent où les peuples et les rois parlent chacun leur langue, et, qui à cette heure, n’a déjà plus ni marge ni feuillet pour y mettre son nom.

Il faudrait au moins, si l’on veut faire le procès aux fantômes des poètes, que le monde et les pouvoirs actuels fussent moins fantômes qu’eux. Or quelle loi, quelle société, quelle église, quelle religion, je ne dis pas quel homme, mais quelle institution qui ne se donne aujourd’hui pour une ombre et qu’on ne traite en ombre ? qui a aujourd’hui la prétention de vivre sérieusement et autrement qu’en rêve ? Qui se figure, par exemple, que nos lois sont des lois ? que nos rois sont des rois, et ne voit pas que ce sont des fantômes qui n’ont que le visage ? Êtres fantastiques s’il en fut, qui viennent on ne sait d’où, dont le plus grand demeure au plus un jour, qui s’en vont par hasard et qu’on ne revoit jamais. Dans quelle poussière les avez-vous pris hier ? dans quelle poussière les jetterez-vous demain ? Vous ne le savez pas vous-même. Royautés plus chimériques que les rêves d’Hoffmann, plus rapides, plus changeantes que les rêves de la fièvre, leurs couronnes ne sont pas des couronnes ; ce sont des bandeaux que vous leur mettez sur les yeux. Leurs sceptres ne sont pas des sceptres ; ce sont des verges avec lesquelles vous leur frappez le dos. Leurs peuples ne sont pas des peuples. Sans présent, sans passé, sans nom, sans héritage, véritables morts habillés du manteau de la vie, ils escortent dignement ces royautés décapitées.

Avec cela, ne dites pas que la poésie finit ; dites plutôt, telle qu’elle est, qu’elle seule reste vivante. Rien n’existe aujourd’hui que ce qui est dans les cœurs. Il n’est pas une tradition, pas une autorité, pas une lettre écrite qui ne tombe en cendre, si vous la touchez de la main. Dans ce bouleversement du réel, l’idée seule subsiste. Elle seule garde sa couronne éternelle sur sa tête, et il n’y a ni peuple ni roi qui la lui puisse ôter. Là où rien ne prend corps tout redevient pensée. Nous marchons et vivons non dans ce qui est, mais dans le fantôme de ce qui doit être et de ce qui sera demain. Ombres que nous sommes, nous sommes nous-mêmes une poésie, et nous ne la voyons pas.

Sans doute l’idéal que chaque peuple s’était fait de l’absolu se dissipe à chaque heure, en Angleterre, en Allemagne comme en France ; car cet idéal, c’était lui-même. Chacun se dépouille de ses traditions locales, de son art indigène, et jette autour de lui cette feuillée de mille ans. Mais de ces ruines particulières se forme la personnalité du genre humain. Un même génie cosmopolite se met à la place des génies différents d’idiomes et de races. Dans cette poétique du monde, toute idée sera à l’aise, et le vers ni la prose ne seront plus en peine d’y trouver le nombre qu’il leur faut de rimes et de pieds.

De là, véritablement, la mission réelle du poète ne fait que commencer. La vie sociale ne s’en est emparée que d’hier, et déjà il ne peut plus mourir tranquille dans son lit. Le temps est passé où il vivait en paix jusqu’au bout sous son clocher. A cette heure il faut qu’il quitte, avec Byron, avec Chateaubriand, avec Lamartine, sa frontière ou son île. Il faut qu’il supporte et la pluie et le vent, et le froid et le chaud, et l’amour et la haine des climats étrangers ; car son cœur est désormais trop grand pour que ni ville ni village le renferme tout entier. Sa vocation religieuse est d’être le médiateur des peuples à venir. Sa parole n’appartient plus à aucun. Dans l’interrègne des pouvoirs politiques, lui seul redevient souverain. Il est déjà le législateur de la grande fédération européenne qui n’est pas encore.

Le voilà donc désormais seul en compagnie avec son cœur ; toutes les imitations sont épuisées ; toutes les réalités sont évanouies ; tous les chemins connus ne mènent qu’au désert ; toutes les vieilles terres ont donné tous leurs fruits. Il faut que ce Christophe Colomb du nouveau monde idéal se risque au loin, lui seul, dans l’océan de sa pensée. Il va, il va, et cet infini s’accroît toujours. Il va encore, et ce que l’on appelait terre est à présent nuage ; et ce que l’on nommait espoir se nomme à cette heure illusion. Et le peuple qu’il entraîne lui crie : — Je me noie, maître, allons-nous-en. — Mais lui répond : — Demain ! — et demain est un siècle. Et dans la mer de son génie, jamais l’ancre ne se jette, jamais la voile ne se ploie, qu’il n’ait touché la rive où la vie a sa source et qui s’appelle Éternité.

Edgar Quinet

Poètes de l’Allemagne : Henri Heine

Revue des Deux Mondes, Période Initiale

tome 1, 1834

pp. 353-369

–

para consuelo del pueblo sufrido

para consuelo del pueblo sufrido

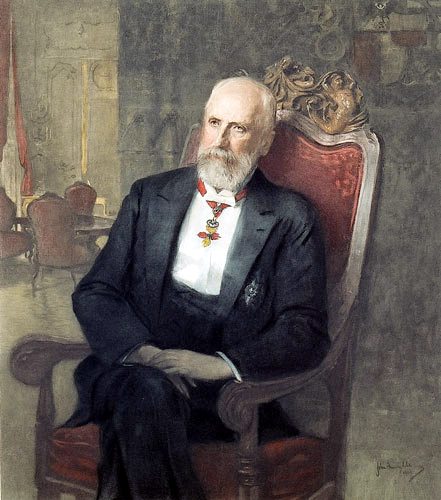

Jean Ier par Johann Baptist von Lampi (1816)

Jean Ier par Johann Baptist von Lampi (1816)