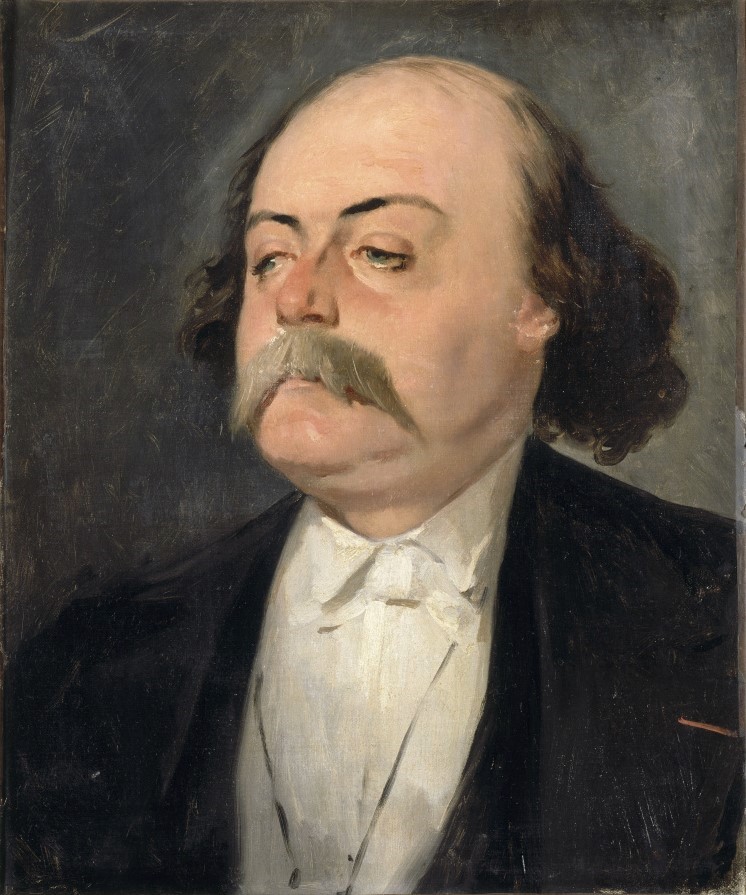

Dimitri Sergueïevitch Merejkovski

(1865-1941)

[Article publié en 1888. Lors de sa première publication,

l’article s’intitulait « Флобер в своих письмах – Flaubert dans sa correspondance ».]

[Avertissement : les citations sont traduites du russe]

Traduction Jacky Lavauzelle

Flaubert

« Флобер »

I

Balzac dans un de ses romans exprime la pensée suivante : « Le génie est une horrible maladie. Tout écrivain porte en son cœur un monstre qui, semblable au tænia dans l’estomac, y dévore les sentiments à mesure qu’ils y éclosent. Qui triomphera ? la maladie de l’homme, ou l’homme de la maladie ? Certes, il faut être un grand homme pour tenir la balance entre son génie et son caractère. Le talent grandit, le cœur se dessèche. À moins d’être un colosse, à moins d’avoir des épaules d’Hercule, on reste ou sans cœur ou sans talent. » (1)

Balzac, malheureusement, coupe ce raisonnement et ne dit pas ce qu’est exactement, à son avis, la maladie du génie : pourquoi le développement et la force d’une personnalité artistique sont à bien des égards inversement proportionnels au développement et à la force du type moral – de quelles raisons dépend leur antagonisme fondamental, si souvent observé dans l’expérience quotidienne ordinaire. Tout le monde sait, par exemple, que les écrivains, artistes, musiciens talentueux sont dans la plupart des cas des gens extrêmement peu pratiques, que leur excentricité et leur frivolité frisent souvent la dépravation morale totale, qu’ils sont de mauvais pères de famille et de mauvais conjoints, que, étant très sensibles et réactifs dans leurs œuvres, ils se révèlent en réalité trop souvent des égoïstes secs et insensibles. L’étude des raisons qui déterminent la profonde opposition entre la vision esthétique et morale du monde, l’artiste et l’homme, le génie et le caractère, est sans aucun doute l’une des pages les plus intéressantes de la psychologie de la créativité.

Rappelons la scène tragique de la mort de Laocoon, décrite dans l’Énéide. Les citoyens de Troie doivent, bien sûr, regarder avec dégoût et horreur alors que de gigantesques serpents étranglent Laocoon et ses fils. Le public éprouve de la peur, de la pitié et un désir de sauver les malheureux : si divers que soient leurs états mentaux, le moment de la volonté joue en eux un rôle très important : que ce soit dans le sens de l’auto préservation pour les plus timides, ou dans l’envie de venir au secours des plus courageux. Mais imaginez, dans cette foule excitée et choquée, un sculpteur qui considérait la terrible catastrophe qui se déroulait sous ses yeux comme le thème d’une future œuvre d’art. Lui seul reste un observateur calme au milieu de la confusion générale, des sanglots, des cris, des prières. Les instincts moraux sont noyés chez lui par la curiosité esthétique. Les larmes l’empêcheraient de regarder, et il les retient, car il a absolument besoin de voir quelles formes prendront les muscles sous la pression des énormes enroulements du serpent. Chaque détail de l’image, qui provoque le dégoût et l’horreur chez les autres, éveille en lui une joie incompréhensible pour les autres. Pendant que les autres pleurent et s’inquiètent, l’artiste est heureux de voir l’expression d’agonie sur le visage de Laocoon, heureux que le père ne puisse pas aider ses enfants, que les monstres serrent leur corps avec une telle force (2). Dans l’instant suivant, l’homme pourrait peut-être vaincre l’artiste. Mais le travail était accompli : ce moment de contemplation cruelle a réussi à laisser une marque indélébile dans le cœur.

Un certain nombre de ces humeurs, tôt ou tard, devraient former dans l’âme de l’artiste l’habitude de se distraire de la vie, de la regarder de l’extérieur, non pas comme un personnage, mais comme un spectateur calme, cherchant dans tout un matériau pour une reproduction artistique. cela se passe sous ses yeux. À mesure que le pouvoir d’imagination et de contemplation augmente, la passion et la tension de la capacité volontaire nécessaire à l’activité morale diminuent. Si la nature n’a pas doté la volonté de l’artiste d’une persévérance inébranlable, n’a pas donné à son cœur une source inépuisable d’amour, alors l’abstraction esthétique peut peu à peu noyer les instincts moraux : le génie – pour reprendre l’expression de Balzac – peut « dévorer » le cœur. Dans ce cas, les catégories du bien et du mal sont effacées dans la vision du monde de l’écrivain par les catégories du beau et du laid, du typique et de l’inhabituel, intéressantes d’un point de vue artistique. et sans intérêt. Le mal et la dépravation attirent l’imagination du poète s’ils se revêtent de formes irrésistiblement attrayantes, s’ils sont beaux et puissants ; la vertu paraît incolore et insignifiante si elle ne fournit pas matière à l’apothéose poétique.

Mais l’artiste ne se distingue pas seulement par sa capacité à regarder objectivement et sans passion les sentiments des autres : il traite également ce qui se passe dans son propre cœur avec la curiosité esthétique non moins cruelle d’un observateur extérieur. Les gens ordinaires peuvent s’abandonner complètement, de tout leur être, à l’impulsion du sentiment qui s’est emparé d’eux : l’amour ou la haine, le chagrin ou la joie ; au moins, ils pensent qu’ils donnent tout. Un honnête homme, lorsqu’il jure son amour à une femme, croit à la sincérité de ses vœux ; il ne lui viendrait même pas à l’idée de douter s’il aime réellement comme il croit aimer. Le poète, en apparence, plus que les autres, semble capable de s’abandonner aux sentiments, de croire, de se laisser emporter, mais en fait dans son âme, aussi secouée par la passion, il restera toujours la capacité de s’observer même dans les moments d’ivresse totale, à contempler attentivement les courbes les plus subtiles et insaisissables de ses sensations et à les analyser sans pitié.

Les sentiments humains ne sont presque jamais complètement simples et homogènes : dans la plupart des cas, ils représentent un mélange de composants de valeurs très diverses. Et l’artiste-psychologue révèle involontairement tant de mensonges en lui-même et chez les autres, même dans les moments de passion sincère, qu’il perd peu à peu toute confiance en sa propre véracité et en celle des autres.

II

Les « Lettres de Flaubert » (3), publiées en deux ouvrages, fournissent un riche matériau de recherche à partir d’un exemple vivant de la question de l’antagonisme de la personnalité artistique et morale.

« L’art est supérieur à la vie » : telle est la formule qui constitue non seulement la pierre angulaire de toute l’esthétique de Flaubert, mais aussi de sa vision philosophique du monde. A treize ans, il écrit à l’un de ses camarades de classe : « Si je n’avais dans la tête et au bout de ma plume une reine de France au XVe siècle, je serais totalement dégoûté de la vie, et il y aurait longtemps qu’une balle m’aurait délivré de cette plaisanterie bouffonne qu’on appelle la vie » (4). Un an plus tard, il invite le même camarade à travailler avec une rhétorique à moitié sincère et une passion juvénile : « nous nous consacrerons toujours à l’art, qui, étant plus majestueux que tous les peuples, couronnes et dirigeants, règne à jamais sur l’univers dans son diadème divin. » Quarante ans plus tard, au bord de sa tombe, Flaubert proclame avec plus d’acuité et d’audace encore la même devise : « L’homme n’est rien ; l’œuvre – « tout » ! » [« l’homme n’est rien, l’œuvre est tout ! », en français après la phrase en russe.]

Dans la fleur de l’âge, possédant l’intelligence, la beauté et le talent, il fuit le monde vers l’art, comme les ascètes dans le désert ; s’y enferme, tout comme les ermites chrétiens s’emmuraient dans des grottes. « Se lancer dans l’art pour toujours et mépriser tout le reste est le seul moyen de ne pas être malheureux », écrit-il à son ami ; « la fierté remplace tout si elle a une base suffisamment large… Bien sûr, il me manque beaucoup : je serais probablement capable d’être aussi généreux que les plus riches ; aussi tendre que les amants ; sensuel, comme les gens qui se sont livrés aux plaisirs… Et pourtant je ne regrette ni la richesse, ni l’amour, ni les plaisirs… Désormais et pour longtemps, je n’ai besoin que de cinq à six heures de paix dans ma chambre, l’hiver un grand feu dans la cheminée, le soir deux bougies sur la table« . Un an plus tard, il conseille au même ami : « Faites comme moi : rompez avec le monde extérieur, vivez comme un ours, comme un ours polaire ; allez au diable avec tout, tout et même vous-même, sauf vos pensées. Actuellement, il y a un tel abîme entre moi et le reste du monde que je suis souvent surpris lorsque j’entends même les choses les plus ordinaires, les plus simples… il y a des gestes, des intonations de voix, d’où je ne peux tout simplement pas sortir de mon esprit. mes sens, et certaines bêtises me donnent la nausée, presque le vertige. »

Même dans les moments d’ivresse de passion, il place sa vocation littéraire infiniment au-dessus du bonheur personnel, et l’amour pour une femme lui semble insignifiant en comparaison avec son amour pour la poésie. « Non, il vaut mieux aimer l’art que moi », écrit-il à sa bien-aimée, « cette affection ne te changera jamais, ni la maladie ni la mort ne pourront la détruire. Idolâtre l’idée, c’est seulement en elle qu’est la vérité, parce que seule l’idée est immortelle. » » L’art, la seule chose vraie et précieuse dans la vie, peut-il être comparé à l’amour terrestre ? Est-il possible de préférer l’adoration de la beauté relative au culte de l’éternel ? » Le respect pour l’art est la meilleure chose que j’ai ; C’est la seule chose que je respecte chez moi.«

Il n’accepte pas de reconnaître du relatif dans la poésie, la considérant comme absolument indépendante, indépendante de la vie, plus réelle que la réalité ; il voit dans l’art « un principe autosuffisant qui a aussi peu besoin de soutien qu’une étoile ». « Comme une étoile, dit-il, l’art, brillant dans son ciel, observe calmement la rotation du globe ; la beauté ne disparaîtra jamais« . Dans l’ensemble des parties de l’œuvre, dans chaque détail, dans l’harmonie de l’ensemble, Flaubert sent « une sorte d’essence intérieure, quelque chose comme une puissance divine – aussi éternelle qu’un principe… » « Sinon, pourquoi y a-t-il un rapport nécessaire entre l’expression la plus précise et la plus musicale de la pensée ?«

Un sceptique qui ne s’est arrêté devant aucune croyance, qui a nié et douté toute sa vie de l’idée de Dieu, de la religion, du progrès, de la science, de l’humanité, devient respectueux et croyant lorsqu’il s’agit d’art. Un vrai poète, selon lui, se distingue de tous les autres par la déification des idées, « la contemplation de l’immuable, c’est-à-dire la religion au sens le plus élevé du mot ». Il regrette de ne pas être né à cette époque où la foule adorait l’art, où il existait encore de vrais artistes, « dont la vie et la pensée n’étaient qu’un instrument aveugle de l’instinct de beauté. Ils étaient les organes de Dieu, à travers lesquels il se révélait son essence ; pour ces artistes, il n’y avait pas d’univers – personne ne connaissait leurs souffrances ; chaque soir, ils se couchaient tristes et regardaient la vie humaine avec un regard surpris, comme on regarde une fourmilière.«

Pour la plupart des artistes, la beauté est un principe plus ou moins abstrait ; pour Flaubert, elle est un objet de passion aussi concret que l’or l’est pour l’avare, le pouvoir pour l’ambitieux ou une femme pour l’amant. Son travail était comme un lent suicide ; il s’y abandonna avec la ténacité invincible d’un homme possédé par la manie, avec la félicité mystique et la joie d’un martyr, avec l’inquiétude d’un prêtre s’approchant du sacrement. C’est ainsi qu’il décrit lui-même son travail : « Malade, irrité, vivant des milliers de fois par jour des moments de terrible désespoir, sans femmes, sans vie, sans le plus insignifiant de ces râles de la vallée terrestre, je continue mon lent travail, comme un bon ouvrier qui, les manches retroussées, les cheveux mouillés de sueur, frappe l’enclume, ne craignant ni la pluie, ni la grêle, ni le vent, ni le tonnerre« . Et voici un extrait de la biographie de Flaubert, écrite par Maupassant, l’un de ses disciples et disciples dévoués, qui décrit également l’énergie travaillante et le brillant écrivain : « la tête baissée, le visage et le cou rougis de sang, tendant tous ses muscles , comme un athlète lors d’un duel, il entre dans une lutte désespérée avec l’idée et le mot, les saisissant, les reliant, les enchaînant, comme dans un étau de fer, avec le pouvoir de la volonté, les serrant et petit à petit, avec des efforts, asservissant la pensée et l’enfermant, comme un animal en cage, dans une forme précise et indestructible. » .

III

Flaubert, plus que quiconque, a fait l’expérience du pouvoir destructeur d’une capacité analytique accrue. Avec une jubilation, dans laquelle se mêlent si étrangement le courage du byronisme alors à la mode et le vague pressentiment d’une catastrophe imminente, il commence, en tant que jeune de dix-sept ans, l’œuvre de destruction et d’effondrement interne. «Je m’analyse moi-même et les autres», dit-il dans une lettre à un ami, «je décortique constamment, et quand j’arrive enfin à trouver dans quelque chose que tout le monde considère comme propre et beau, un endroit pourri, une gangrène, je lève la tête et je ris. . J’en suis maintenant à la ferme conviction que la vanité est la base de tout, et que même ce qu’on appelle conscience n’est en réalité qu’une vanité intérieure. Vous faites l’aumône, peut-être en partie par sympathie, par pitié, par dégoût de la souffrance et de la laideur, voire par égoïsme, mais le motif principal de votre action est le désir d’acquérir le droit de vous dire : j’ai fait le bien ; il y en a peu comme moi ; Je me respecte plus que les autres. » Huit ans plus tard, il écrit à la femme qu’il aime : « J’aime analyser, cette activité me divertit. Bien que je n’aie pas de penchant particulier pour une vision humoristique des choses, je ne peux pas prendre ma propre personnalité très au sérieux, parce que je me trouve drôle – drôle non pas dans le sens d’une comédie théâtrale externe, mais dans le sens de cette ironie interne qui est inhérente à la vie humaine et se manifeste parfois dans les actions les plus apparemment naturelles, les gestes ordinaires… Il faut ressentir tout cela soi-même, mais c’est difficile à expliquer. Tu ne comprendras pas cela, car tout en toi est simple et entier, comme un bel hymne d’amour et de poésie. Alors que j’imagine quelque chose comme une arabesque de composition : il y a des morceaux d’ivoire, d’or et de fer, certains en carton peint, certains en diamant, d’autres en étain« .

La vie des rêves, de l’imagination, est si riche en lui qu’elle obscurcit les impressions du monde réel ; ils sont réfractés et reçoivent une couleur particulière lorsqu’ils traversent ce milieu. « L’antithèse apparaît constamment devant mes yeux : la vue d’un enfant éveille inévitablement en moi la pensée de la vieillesse, la vue d’un berceau, la pensée d’un cercueil. Quand je regarde une femme, j’imagine son squelette. C’est pourquoi les spectacles heureux me bouleversent, les tristes me laissent indifférent. Je pleure tellement dans mon âme, en moi-même, que les larmes ne peuvent pas sortir ; ce que j’ai lu dans le livre m’inquiète plus que le chagrin réel. » Nous rencontrons ici un trait distinctif de la plupart des natures dotées d’un fort tempérament artistique. « Autant je me sens doux, tendre, sympathique, capable de pleurer, de m’abandonner aux sentiments dans une souffrance imaginaire, autant les vrais restent secs, durs, morts dans mon cœur : ils s’y cristallisent. » C’est l’état spirituel décrit par Pouchkine :

« …En vain j’ai alors éveillé mes sens :

De lèvres indifférentes j’ai entendu la nouvelle de sa tragique mort,

Et je les écoutais sans aucune émotion.

C’est donc elle que j’ai aimée d’un cœur si ardent

Dans une telle tension,

Avec une mélancolie si tendre et langoureuse,

Avec tant de folie et de tourments !

Où était donc le tourment, où était l’amour désormais ? Hélas, dans mon âme,

Pour la pauvre ombre crédule,

Pour le doux souvenir des jours heureux,

Je ne trouve ni larmes ni chagrin ». (5)

L’état d’indifférence incompréhensible face au malheur d’un être cher, le désespoir non pas du chagrin, mais de sa propre froideur, de l’absence de tristesse et de pitié, n’était que trop familier à Flaubert, et, comme d’habitude, il analyse hardiment ce trait, tandis que presque tous les artistes tentent de le cacher non seulement aux autres, mais aussi à eux-mêmes, le prenant pour un égoïsme contre nature. Il parle de son humeur devant le cercueil de sa sœur bien-aimée : « J’étais sec comme une pierre tombale et seulement terriblement irrité. » Que fait-il à un tel moment, quand une personne ordinaire, sans penser à rien, s’abandonne à son chagrin ? Avec une cruelle curiosité, « sans rien enlever à ses sentiments », il les analyse, « comme un artiste ». « Cette activité mélancolique a apaisé ma tristesse, écrit-il à un ami, vous pouvez me considérer comme une personne sans cœur si je vous avoue que ce n’est pas mon état actuel (c’est-à-dire la tristesse suite à la mort de ma sœur) qui semble pour moi le plus difficile de ma vie. À une époque où il n’y avait apparemment rien à redire, je devais me sentir encore plus désolé pour moi-même.» Vient ensuite une longue discussion sur l’infini, sur le nirvana – une discussion dans laquelle l’auteur montre beaucoup de poésie sublime, mais très peu de ce simple chagrin humain.

Dans la lettre où Flaubert décrit les funérailles de son ami d’enfance, son attitude esthétique face au deuil atteint même les sommets de la contemplation philosophique. « Le corps du défunt présentait des signes de décomposition terrible ; nous avons enveloppé le cadavre dans un double linceul. Sous cette forme, il ressemblait à une momie égyptienne enlacée de bandages funéraires, et je ne peux exprimer le sentiment de grande joie et de liberté que j’ai ressenti pour lui à ce moment-là. Le brouillard est devenu blanc, les forêts se détachaient dans le ciel, deux bougies de pierre tombale brillaient dans la blancheur du jour naissant, les oiseaux se mirent à chanter et je me souvins d’un vers de son poème : « Il volera comme un oiseau fringant pour rencontrer le soleil levant dans une forêt de pins », ou, pour mieux dire, j’entendais sa voix prononcer ces paroles, et toute la journée elles me hantaient de leur charme. Il a été placé dans le couloir, les portes ont été retirées de leurs gonds et l’air frais du matin a pénétré dans la pièce avec la fraîcheur de la pluie, qui a commencé à couler à ce moment-là… Des sentiments inconnus ont traversé mon âme et, comme des éclairs, des pensées inexplicables s’y enflammèrent : des milliers de souvenirs du passé volèrent vers moi avec des vagues d’arômes, avec des accords de musique… » Et ici l’artiste, par distraction esthétique, transforme le vrai chagrin en beauté, et en forme éclairée, la mort d’un être cher non seulement ne lui cause aucune souffrance, mais donne au contraire une réconciliation mystique, une extase incompréhensible pour les gens ordinaires, un bonheur étrange, détaché de la vie, désintéressé.

Lors de son séjour à Jérusalem, Flaubert rendit visite aux lépreux. Voici une description de ses impressions : « Cet endroit (c’est-à-dire un terrain réservé spécialement aux lépreux) est situé en dehors de la ville, près d’un marais, d’où s’élevaient des corbeaux et des milans à notre approche. Les malheureux malades, femmes et hommes (une douzaine de personnes au total), gisent tous ensemble en un seul tas. Les voiles ne cachent plus les visages, il n’y a plus de différence entre les sexes. Sur leur corps, on peut voir des croûtes purulentes, des dépressions noires – au lieu de nez ; J’ai dû mettre un pince-nez pour voir ce qui pendait au bout des bras de l’un d’eux : soit ses mains, soit des chiffons verdâtres. C’étaient des mains. (C’est ici qu’il faut amener les coloristes !) Le patient s’est traîné jusqu’à la fontaine pour boire de l’eau. Par la bouche, sur laquelle il n’y avait pas de lèvres, comme à cause d’une brûlure, le palais était visible. Il a une respiration sifflante, nous tendant des lambeaux de son corps pâle comme la mort. Et tout autour, c’est une nature sereine, des ruisseaux de source, la verdure des arbres, tout tremblant d’un excès de jus et de jeunesse, des ombres fraîches sous le soleil brûlant ! » Ce passage n’est pas tiré d’un roman, où le poète peut s’obliger à être objectif, mais de notes de voyage, d’une lettre à un ami, où l’auteur n’a aucune raison de cacher le caractère subjectif de ses sentiments. Pendant ce temps, à part deux épithètes assez banales : « pauvres misérables », il n’y a pas un seul trait d’adoucissement, pas une once de pitié.

IV

« Je ne suis pas chrétien » [en russe et en français dans le texte], dit Flaubert dans une lettre à George Sand. Selon lui, la Révolution française a échoué précisément parce qu’elle avait un lien trop étroit avec la religion de la pitié : « L’idée d’égalité, qui est l’essence de la démocratie moderne, est une idée essentiellement chrétienne, contraire aux principes de justice … Voyez à quel point la miséricorde (la grâce) prévaut à l’heure actuelle. Le sentiment est tout, le bien n’est rien. « Nous périssons par excès de condescendance, de compassion et de mollesse morale. » « Je suis convaincu, note-t-il, que les pauvres détestent les riches et que les riches craignent les pauvres ; ce sera pour toujours ; ils prêchent l’amour en vain ».

Flaubert veut justifier son antipathie instinctive à l’égard de l’idée de fraternité par le fait que cette idée est en contradiction irréconciliable avec le principe de justice : « Je déteste la démocratie (au moins au sens où on l’entend en France), c’est-à-dire la exaltation de la miséricorde en atteinte à la justice, déni des droits, en un mot l’anti sociabilité. » Le droit de grâce (en dehors du domaine de la théologie) est la négation de la justice : de quel droit peut-on interférer avec l’exécution de la loi ? Mais il ne croit guère à ce principe, auquel il se réfère uniquement pour avoir un point d’appui pour réfuter l’idée de fraternité. C’est du moins ce qu’il dit dans un moment de toute franchise, dans une lettre à un vieux camarade : « La justice humaine me paraît la chose la plus clownesque du monde. Le spectacle d’un homme qui juge son prochain me ferait rire jusqu’à en tomber, s’il n’évoquait une pitié dégoûtante, et si à l’heure actuelle (il étudiait alors les sciences juridiques) je n’étais pas obligé d’étudier le système des absurdités en vertu duquel les gens se considèrent comme juges. Je ne connais rien de plus absurde que le droit, à part peut-être l’étudier« . Dans une autre lettre, il avoue qu’il n’a jamais pu comprendre l’idée abstraite et sèche du devoir et qu’elle « ne lui semble pas inhérente à la nature humaine (ne me paraît pas inhérente aux entrailles humaines). » Il est évident qu’il a aussi peu confiance en la justice qu’en l’idée de fraternité. En substance, il n’a aucun idéal moral.

« Il n’y a pour moi qu’une chose au monde : une belle poésie, un style élégant, harmonieux et mélodieux, des couchers de soleil, des paysages pittoresques, des nuits de lune, des statues anciennes et des profils caractéristiques… Je suis un fataliste, comme un vrai mahométan, et Je crois que tout ce que nous pouvons faire pour le progrès de l’humanité n’est rien. Quant à ce progrès, mon esprit se refuse à accepter des idées aussi vagues. Toutes sortes de bavardages sur ce sujet m’ennuient énormément… J’ai un profond respect pour l’ancienne tyrannie, car je trouve qu’elle est la plus belle expression de l’humanité qui ait jamais existé ». « Je n’ai pas beaucoup de convictions, écrit-il à George Sand, mais l’une d’elles est inébranlable : c’est la conviction que le nombre, la masse, est toujours constitué d’idiots. Mais il faut respecter la masse, aussi absurde soit-elle, car en elle se trouvent les germes (d’une fécondité incalculable (en français dans le texte)). »

Flaubert tente, en plaisantant, d’opposer la doctrine socialiste à son propre idéal d’un futur système politique. « Le seul résultat raisonnable est un gouvernement composé de mandarins – que seuls ces mandarins aient une certaine connaissance et même, si possible, cela sera significatif. Le peuple restera toujours mineur et occupera toujours la dernière place dans la hiérarchie des groupes sociaux, puisqu’il représente un nombre, une masse, illimitée… Dans cette aristocratie légale, à l’heure actuelle, tout notre salut… L’humanité n’a rien de nouveau. Son insignifiance irréparable a rempli mon âme d’amertume même dans ma jeunesse. C’est pourquoi je ne me sens pas déçu maintenant. Je suis convaincu que la foule, le troupeau, sera toujours haï… Jusqu’à ce que le peuple s’incline devant les mandarins, jusqu’à ce que l’Académie des sciences remplace le Pape, toute politique, toute société jusqu’à ses dernières racines, ne seront qu’un recueil d’outrages. mensonges et mensonges (de blagues écœurantes (en français dans le texte))« . Néanmoins, dans le roman « Bouvard et Pécuchet », 1881 (en français et en russe dans le texte, «Бувар и Пекюше»), Flaubert dirige tous ses efforts pour détruire la croyance en l’inviolabilité des principes scientifiques et pour prouver que la science moderne est le même édifice fragile, le même système de contradictions et de superstitions, comme la théologie médiévale. Flaubert, cependant, s’était déjà montré méfiant à l’égard de la science : ainsi, ayant connu le positivisme d’Auguste Comte, il trouva ce système « insupportablement stupide (c’est assommant de bêtise) ».

V

Ainsi, comme nous le voyons, la tentative de Flaubert d’établir une sorte de compromis avec l’humeur dominante de l’époque a échoué. Dans ses discussions sur les questions sociales, une seule chose est sincère : le mépris de la foule. « Peu importe combien vous engraissez la bête humaine, peu importe combien vous dorez son écurie, peu importe la literie douce et luxueuse que vous lui donnez, il restera toujours une bête. Le seul progrès que l’on puisse espérer est de rendre la bête moins sanguinaire. Mais élever le niveau des idées, donner aux masses une idée plus large de Dieu, je doute fort que cela soit possible.»

Dans une autre lettre, il avoue ouvertement qu’il n’a ni foi, ni principe moral, ni idéal politique, et dans cet aveu jaillissant du plus profond de son cœur, on entend déjà le désespoir : « Je vois à l’heure actuelle aussi peu possibilité d’établir un nouveau principe, ainsi que de respecter les anciennes croyances. Alors je cherche et je ne trouve pas l’idée dont tout le reste devrait dépendre« . Ces quelques mots éclairent le mieux l’ambiance des dernières années de la vie de Flaubert. Auparavant, il avait trouvé cette idée dans l’art ; maintenant il suppose qu’il existe un autre principe, plus élevé, auquel l’art lui-même doit être subordonné, mais il est incapable de trouver ce principe. Il cherche l’oubli dans le travail, mais en sort brisé et encore plus insatisfait. Il est conscient de sa solitude et il est tiré de la contemplation objective vers cette vie incompréhensible dont il nie le sens.

Le drame de sa situation est qu’il se retrouve seul dans un monde étranger. Et peu à peu son désespoir atteint ses dernières limites. «Quand je ne tiens pas de livres dans mes mains ou que j’écris, je suis envahi par une telle mélancolie que je suis prêt à simplement crier», avoue-t-il dans une lettre à George Sand. « Il me semble que je me transforme en animal fossile, en créature privée de tout lien avec l’univers qui l’entoure. » « Un sentiment de destruction universelle, d’agonie m’envahit et je suis mortellement triste. Quand je ne suis pas épuisé par le travail, je suis triste pour moi-même. Personne ne me comprend, j’appartiens à un autre monde. Mes camarades de métier sont si peu nombreux pour moi… Je passe des semaines entières sans échanger un mot avec un seul être humain, et à la fin de la semaine j’ai du mal à me souvenir d’un seul jour, ou d’un seul événement dans tout le temps. Le dimanche, je vois ma mère et ma nièce, c’est tout. Une bande de rats dans le grenier est ma seule compagnie : ils font un sacré bruit au-dessus de moi quand l’eau ne rugit pas et que le vent ne hurle pas. Les nuits sont plus noires que le charbon et un silence sans limites m’entoure, comme dans le désert. Dans un tel environnement, la sensibilité s’aggrave terriblement, le cœur se met à battre pour chaque bagatelle…Je me perds dans les souvenirs de ma jeunesse, comme un vieil homme. Je n’attends plus de la vie que quelques feuilles de papier recouvertes d’encre. Il me semble que je marche dans un désert sans fin, que je vais Dieu sait où, que je suis à la fois un voyageur, un désert et un chameau…Le seul espoir qui me console, c’est que bientôt je dirai au revoir à la vie et, bien sûr, je n’en commencerai pas une autre, ce qui pourrait être encore plus triste… Non, non ! Assez de fatigue !«

Toutes ses lettres à George Sand sont un martyrologe stupéfiant de la « maladie du génie ». Parfois une plainte naïve lui échappe, et en elle, à travers l’orgueil implacable d’un combattant, on peut sentir quelque chose de doux, de déchiré, comme dans la voix d’un homme trop épuisé. La fureur des ennemis, les calomnies des amis, l’incompréhension des critiques n’offensent plus son orgueil : «Toute cette avalanche d’absurdités ne m’irrite pas, mais elle m’attriste. Il vaudrait quand même mieux inculquer de bons sentiments aux gens.«

Finalement, sa dernière consolation – l’art – le trahit. « Je regroupe mes forces en vain, mais le travail ne va pas, ne va vraiment pas…Tout me tourmente et m’irrite. En public, je me retiens encore, mais parfois en privé, j’éclate en larmes si convulsives et si folles que je crois que j’en mourrai ». Dans ses années de déclin, où il est impossible de revenir vers le passé, où il est impossible de corriger la vie, il se pose la question : et si la beauté, au nom de laquelle il a détruit la foi en Dieu, dans la vie, en l’humanité, était le même fantôme, une tromperie, comme tout le monde ? Et si cet art, pour lequel il a donné sa jeunesse, son bonheur, son amour, le trahissait au bord de sa tombe ?

« L’ombre m’embrasse« , dit-il en sentant la mort. Cette exclamation est semblable au cri d’angoisse sans bornes qu’échappa avant la mort d’un autre artiste, le frère de Flaubert dans l’idéal, la souffrance et le génie, Michel-Ange :

Io parto a mano, a mano,

Crescemi ognor più l’ombra,

l’e sol vien manco,

E son presso al cadere, infermo e stanco

Je pars peu à peu…

Les ombres grandissent,

Le soleil s’éclipse.

Et je suis prêt à tomber, épuisé. (6)

La mort le trouva à son bureau, aussi se produit qu’un coup de tonnerre. Lâchant la plume de ses mains, il tomba sans vie, tué par sa grande et unique passion : l’amour de l’art.

Platon, dans l’un de ses mythes (7), raconte les âmes des gens sur des chars, sur des chevaux ailés, errants dans la voûte céleste ; comment certaines parviennent pendant une courte période à s’approcher du lieu d’où est visible la région des Idées ; elles scrutent avidement, et quelques rayons de lumière isolés les pénètrent profondément. Puis, lorsque ces âmes s’incarnent pour souffrir sur terre, tout ce qu’il y a de meilleur dans le cœur humain les excite comme un reflet de lumière éternelle, comme un vague souvenir d’un autre monde dans lequel elles ont réussi à regarder un instant.

Un rayon de beauté trop éclatant a dû pénétrer dans l’âme de Flaubert dans le brillant royaume des Idées.

**

Notes

(1)

Discussion entre Lucien de Rubempré Claude Vignon à la fin de la deuxième partie des Illusions Perdues – Honoré de Balzac, Un grand homme de province à Paris, Illusions perdues, Vve A. Houssiaux, 1874 (p. 119-393)

(2)

Sur Laocoon et ses deux fils

« Laocoon, que le sort avait fait grand prêtre de Neptune, immolait en ce jour solennel un taureau sur l’autel du dieu. Voilà que deux serpents (j’en tremble encore d’horreur), sortis de Tenédos par un calme profond, s’allongent sur les flots, et, déroulant leurs anneaux immenses, s’avancent ensemble vers le rivage. Le cou dressé, et levant une crête sanglante au-dessus des vagues, ils les dominent de leur tête superbe : le reste de leur corps se traîne sur les eaux, et leur croupe immense se recourbe en replis tortueux. Un bruit perçant se fait entendre sur la mer écumante : déjà ils avaient pris terre ; les yeux ardents et pleins de sang et de flammes, ils agitaient dans leur gueule béante les dards sifflants de leur langue. Pâles de frayeur, nous fuyons çà et là ; mais eux, rampant de front, vont droit au grand prêtre : et d’abord ils se jettent sur ses deux enfants, les enlacent, les étreignent, et de leurs dents rongent leurs faibles membres. Armé d’un trait, leur père vient à leur secours ; il est saisi par les deux serpents, qui le lient dans d’épouvantables nœuds : deux fois ils l’ont embrassé par le milieu, deux fois ils ont roulé leurs dos écaillés autour de son cou ; ils dépassent encore son front de leurs têtes et de leurs crêtes altières. Lui, dégouttant de sang et souillé de noirs poisons, roidit ses mains pour se dégager de ces nœuds invincibles, et pousse vers le ciel des cris affreux. Ainsi mugit un taureau, quand, blessé devant l’autel par un bras mal assuré, il fuit, et a secoué la hache tombée de sa tête. Mais les deux dragons, glissant sur leurs écailles, s’échappent vers le temple de la terrible Pallas, gagnent la citadelle, et là se cachent sous les pieds de la déesse et sous son bouclier… »

Virgile – L’Énéide

Traduction par Charles Nisard.

Lucrèce, Virgile, Valérius Flaccus – Œuvres complètes, Firmin Didot, 1868 (p. 245-262).

(3)

Deux livres édités sous le titre « Correspondance »

La Première Série pour les correspondances de 1830 à 1850

La Deuxième série pour celles de 1850 à 1854.

Paris, G. Charpentier et Cie, 1887

(4)

Correspondance, 29 août 1834 ; « En voilà un qui n’a pas attendu pour maudire la vie ! C’est déjà le thème auquel Flaubert reviendra sans cesse dans ses lettres familières, — si familières ! — et qu’il reprendra en cent façons au cours de toute son œuvre. A défaut de Cardenio et de la reine de France du XVe siècle, on a retrouvé une Mort du duc d’Enghien qui date de 1835. Ce récit en dix pages est le plus ancien écrit de Flaubert. Puis voici Deux mains sur une couronne ou Pendant le XVe siècle, épisode du règne de Charles VI. Il est permis de ne voir dans ces compositions d’histoire qu’un prolongement des exercices scolaires du collégien. Mais la note est plus originale dans Un parfum à sentir ou les Baladins, conte philosophique, moral ou immoral ad libitum. Le jeune auteur dépeint la misère de la vie des saltimbanques, déplore la cruauté de la société, prend parti pour les parias. La Peste à Florence et Bibliomanie, sujets lugubres et terribles, attestent l’influence d’Hoffmann. Le genre fantastique et macabre se continue par Rage et impuissance qui met en scène un homme enterré vivant, La dernière heure qui est celle d’un jeune homme à l’instant de se tuer, le Rêve d’enfer, la Danse des morts. Voilà, au témoignage de M. E. W. Fischer, le Flaubert des débuts. « Ce sont la mort, le suicide, la fin de la vie sous des circonstances affreuses et ridiculement grotesques, la détresse, la haine, les crimes, la folie, qu’il traite de préférence. C’est presque toujours un avortement de l’individu, jamais un essor, quelque chose qui monte, qui s’épanouit, qui jouit…. » (René Doumic – Revue littéraire – Les Premiers écrits de Flaubert – Revue des Deux Mondes, 5e période, tome 51, 1909 (p. 446-457)).

(5)

Vers issus du poème d’Alexandre Pouchkine

« Под небом голубым страны своей родной…

Sous le ciel azuré de sa terre natale… »

Poème de 1826 (25-31 juillet 1826).

(6)

Poème de Michel-Ange « Oimè, oimè, che pur pensando » (Michelangelo Buonarroti)

« OIMÈ, oimè. che pur pensando

Agli anni corsi, lasso non ritrovo

Fra tanti un giorno che sia stato mio!

Le fallaci speranze e ’l van disio,

Piangendo, amando, ardendo e sospirando

— Chè affetto alcun mortal non m’è più novo —

M’hanno tenuto, ora il conosco e provo,

E dal vero e dal ben sempre lontano.

Io parto, a mano a mano

Crescemi ognor più l’ombra, e ’l sol vien manco,

E son presso al cadere, infermo e stanco. »

(7)

Phèdre

« Parmi les autres âmes, celle qui suit le mieux les âmes divines, et qui leur ressemble le plus, élève la tête de son cocher au-dessus des régions supérieures, et les parcourt ainsi emportée par le mouvement circulaire ; mais en même temps troublée par ses coursiers, elle a beaucoup de peine à contempler les essences. Une autre tantôt s’élève et tantôt s’abaisse ; la fougue irrégulière de ses coursiers leur fait apercevoir certaines essences, mais l’empêche de les contempler toutes. Les dernières suivent de loin, brûlant du désir de contempler la région supérieure du ciel, mais ne pouvant y atteindre ; le mouvement circulaire les emporte dans l’espace inférieur ; elles se renversent, se précipitent l’une sur l’autre pour tâcher de se devancer ; on se presse, on combat, on sue, et par la maladresse des cochers, beaucoup de ces âmes sont estropiées, beaucoup d’autres perdent une grande partie des plumes de leurs ailes, et toutes, après de pénibles et inutiles efforts, s’en vont frustrées de la vue de l’être, et se repaissent de conjectures pour tout aliment. La cause de leur empressement à voir où est la plaine de la vérité, c’est que l’aliment convenable à la partie la meilleure de l’âme se trouve dans les prairies fertiles renfermées dans l’enceinte de cette plaine, et que la nature des ailes qui portent l’âme s’en nourrit… »

Œuvres de Platon,

traduites par Victor Cousin

Tome sixième

PHÈDRE, OU DE LA BEAUTÉ.