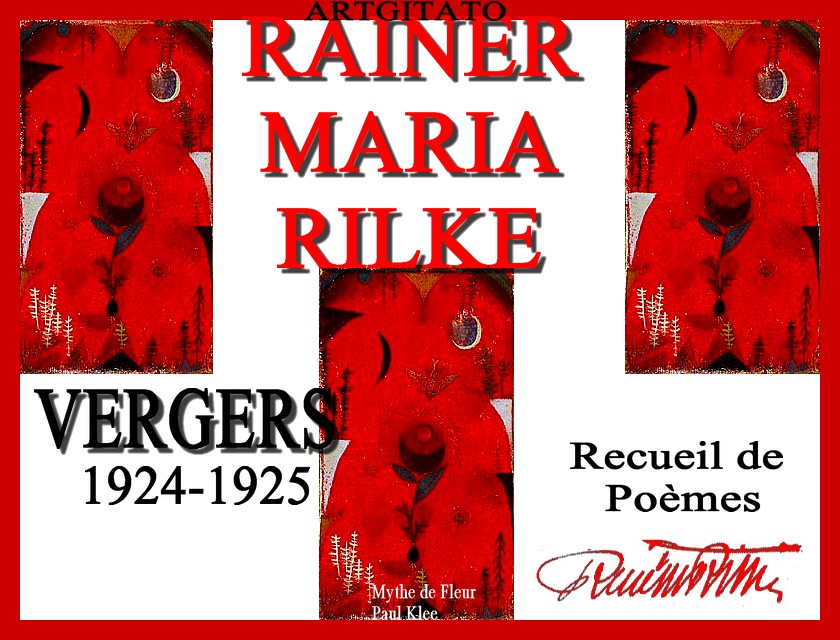

Rainer Maria Rilke

VERGERS

VERGERS

1924-1925

Ecrits en Français

LITTERATURE ALLEMANDE

Deutsch Literatur

Gedichte – Poèmes

Portrait de Rainer Maria Rilke

1906

Par Paula Modersohn-Becker

*

*

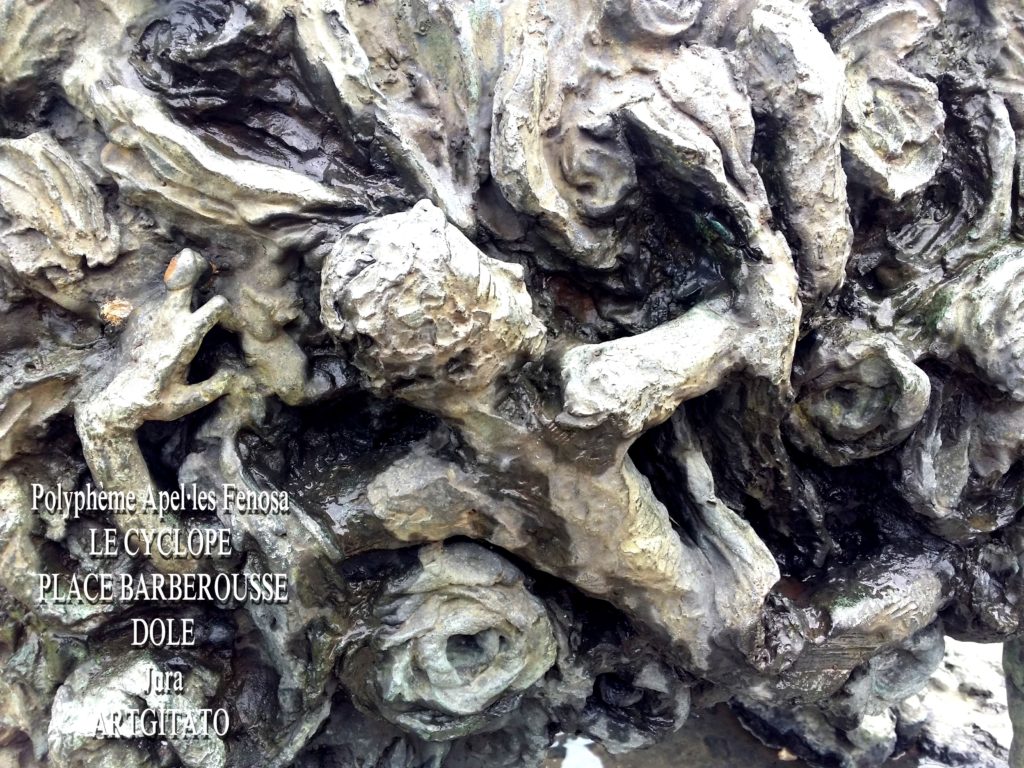

Mythe de Fleurs Paul Klee 1918

*

VERGERS

1

MON COEUR FAIT CHANTER DES ANGES

Ce soir mon cœur fait chanter

des anges qui se souviennent

Une voix, presque mienne,

par trop de silence tentée,

Monte et se décide

à ne plus revenir;

tendre et intrépide,

à quoi va-t-elle s’unir ?

2

LAMPE DU SOIR

Lampe du soir, ma calme confidente,

mon coeur n’est point par toi dévoilé;

(on s’y perdrait peut-être;) mais sa pente

du côté sud est doucement éclairée.

C’est encore toi, ô lampe d’étudiant,

qui veux que le liseur de temps en temps

s’arrête, étonné, et se d´range

sur son bouquin, te regardant.

(Et ta simplicité supprime un Ange.)

3

L’ANGE A TA TABLE

Reste tranquille, si soudain

l’Ange à ta table se décide;

efface doucement les quelques rides

que fait la nappe sous ton pain.

Tu offriras ta rude nourriture,

pour qu’il en goûte à son tour,

et qu’il soulève à la lèvre pure

un simple verre de tous les jours.

4

LES ETRANGES CONFIDENCES

Combien a-t-on fait aux fleurs

d’étranges confidences,

pour que cette fine balance

nous dise le poids de l’ardeur.

Les astres sont tous confus

qu’à nos chagrins on les mêle.

Et du plus fort au plus frêle

nul ne supporte plus

notre humeur variable,

nos révoltes, nos cris -,

sauf l’infatigable table

et le lit (table évanouie).

5

LES DANGERS DE LA POMME

Tout se passe à peu près comme

si l’on reprochait à la pomme

d’être bonne à manger.

Mais il reste d’autres dangers.

Celui de la laisser sur l’arbre,

celui de la sculpter en marbre,

et le dernier, le pire :

de lui en vouloir d’être en cire.

6

L’INVISIBLE

Nul ne sait, combien ce qu’il refuse,

l’Invisible, nous domine, quand

notre vie à l’invisible ruse

cède, invisiblement.

Lentement, au gré des attirances

notre centre se déplace pour

que le cœur s’y rende à son tour:

lui, enfin Grand-Maître des absences.

7

LES PLIS DES ETOILES DORMANTES

À Mme et M. Albert Vulliez.

Paume, doux lit froissé

où des étoiles dormantes

avaient laissé des plis

en se levant vers le ciel.

Est-ce que ce lit était tel

qu’elles se trouvent reposées,

claires et incandescentes,

parmi les astres amis

en leur élan éternel?

Ô les deux lits de mes mains

Abandonnés et froids,

légers d’un absent poids

de ces astres d’airain.

8

LES DERNIERS MOTS

Notre avant-dernier mot

serait un mot de misère,

mais devant la conscience-mère

le tout dernier sera beau.

Car il faudra qu’on résume

tous les efforts d’un désir

qu’aucun goût d’amertume

ne saurait contenir.

9

LE SILENCE DIVIN

Si l’on chante un dieu,

ce dieu vous rend son silence.

Nul de nous ne s’avance

que vers un dieu silencieux.

Cet imperceptible échange

qui nous fait frémir,

devient l’héritage d’un ange

sans nous appartenir.

10

C’EST LE CENTAURE QUI A RAISON

C’est le centaure qui a raison,

qui traverse par bonds les saisons

d’un monde à peine commencé

qu’il a de sa force comblé.

Ce n’est que l’Hermaphrodite

qui est complet dans son gîte.

Nous cherchons en tous les lieux

la moitié perdue de ces Demi-Dieux.

11

CORNE D’ABONDANCE

Ô belle corne, d’où

penchée vers notre attente?

Qui n’êtes qu’une pente

en calice, déversez-vous!

Des fleurs, des fleurs, des fleurs,

qui, en tombant font un lit

aux bondissantes rondeurs

de tant de fruits accomplis!

Et tout cela sans fin

nous attaque et s’élance,

pour punir l’insuffisance

de notre cœur déjà plein.

Ô corne trop vaste, quel

miracle par vous se donne !

Ô cor de chasse, qui sonne

des choses, au souffle du ciel !

12

COMME UN VERRE DE VENISE

Comme un verre de Venise

sait en naissant ce gris

et la clarté indécise

dont il sera épris,

ainsi tes tendres mains

avaient rêvé d’avance

d’être la lente balance

de nos moments trop pleins.

13

DOUX PÂTRE

Doux pâtre qui survit

tendrement à son rôle

avec sur son épaule

un débris de brebis.

Doux pâtre qui survit

en ivoire jaunâtre

à son jeu de pâtre.

Ton troupeau aboli

autant que toi dure

dans la lente mélancolie

de ton assistante figure

qui résume dans l’infini

la trêve d’actives pâtures.

14

LA PASSANTE D’ETE

Vois-tu venir sur le chemin la lente, l’heureuse,

celle que l’on envie, la promeneuse?

Au tournant de la route il faudrait qu’elle soit

saluée par de beaux messieurs d’autrefois.

Sous son ombrelle, avec une grâce passive,

elle exploite la tendre alternative:

s’effaçant un instant à la trop brusque lumière,

elle ramène l’ombre dont elle s’éclaire.

15

SUR LE SOUPIR DE L’AMIE

Sur le soupir de l’amie

toute la nuit se soulève,

une caresse brève

parcourt le ciel ébloui.

C’est comme si dans l’univers

une force élémentaire

redevenait la mère

de tout amour qui se perd.

16

PETITE ANGE EN PORCELAINE

Petit Ange en porcelaine,

s’il arrive que l’on te toise,

nous t’avions quand l’année fut pleine,

coiffé d’une framboise.

Ça nous semblait tellement futile

de te mettre ce bonnet rouge,

mais depuis lors tout bouge

sauf ton tendre tortil.

Il est desséché, mais il tient,

on dirait parfois qu’il embaume;

couronné d’un fantôme,

ton petit front se souvient.

17

LE TEMPLE DE L’AMOUR

Qui vient finir le temple de l’Amour?

Chacun en emporte une colonne;

et à la fin tout le monde s’étonne

que le dieu à son tour

de sa flèche brise l’enceinte.

(Tel nous le connaissons.)

Et sur ce mur d’abandon

pousse la plainte.

18

EAU QUI PRESSE

Eau qui se presse, qui court -, eau oublieuse

que la distraite terre boit,

hésite un petit instant dans ma main creuse,

souviens-toi!

Clair et rapide amour, indifférence,

presque absence qui court,

entre ton trop d’arrivée et ton trop de partance

Tremble un peu de séjour.

19

EROS

I

Ô toi, centre du jeu

où l’on perd quand on gagne;

célèbre comme Charlemagne,

roi, empereur et Dieu, –

tu es aussi le mendiant

en pitoyable posture,

et c’est ta multiple figure

qui te rend puissant. –

Tout ceci serait pour le mieux;

mais tu es, en nous (c’est pire)

comme le noir milieu

d’un châle brodé de cachemire.

II

Ô faisons tout pour cacher son visage

d’un mouvement hagard et hasardeux,

il faut le reculer au fond des âges

pour adoucir son indomptable feu.

Il vient si près de nous qu’il nous sépare

de l’être bien-aimé dont il se sert;

il veut qu’on touche, c’est un dieu barbare

que des panthères frôlent au désert.

Entrant en nous avec son grand cortège,

il y veut tout illuminé, –

lui, qui après se sauve comme d’un piège,

sans qu’aux appâts il ait touché.

III

Là, sous la treille, parmi le feuillage

il nous arrive de le deviner:

son front rustique d’enfant sauvage,

et son antique bouche mutilée …

La grappe devant lui devient pesante

et semble fatiguée de sa lourdeur,

un court moment on frôle l’épouvante

de cet heureux été trompeur.

Et son sourire cru, comme il l’infuse

à tous les fruits de son fier décor;

partout autour il reconnaît sa ruse

qui doucement le berce et l’endort.

IV

Ce n’est pas la justice qui tient la balance préciser

c’est toi, ô Dieu à l’envie indivise,

qui pèses nos torts,

et qui de deux cœurs qu’il meurtrit et triture

fais un immense cœur plus grand que nature,

qui voudrait encor

grandir…Toi, qui indifférente et superbe,

humilies la bouche et exaltes le verbe

vers un ciel ignorant…

Toi qui mutiles les êtres en les ajoutant

à l’ultime absence dont ils sont des fragments.

20

QUE LE DIEU SE CONTENTE DE NOUS

Que le dieu se contente de nous,

de notre instant insigne,

avant qu’une vague maligne

nous renverse et pousse à bout.

Un moment nous étions d’accord :

lui, qui survit et persiste,

et nous dont le cœur triste

s’étonne de son effort.

21

DANS LA MULTIPLE RENCONTRE

Dans la multiple rencontre

faisons à tout sa part,

afin que l’ordre se montre

parmi les propos du hasard.

Tout autour veut qu’on l’écoute -,

écoutons jusqu’au bout;

car le verger et la route

c’est toujours nous !

22

LA DISCRETION DES ANGES

Les Anges, sont-ils devenus discrets !

Le mien à peine m’interroge.

Que je lui rende au moins le reflet

d’un émail de Limoges.

Et que mes rouges, mes verts, mes bleus

son œil rond réjouissent.

S’il les trouve terrestres, tant mieux

pour un ciel en prémisses.

23

LE MOUVANT EQUILIBRE

Combien le pape au fond de son faste,

sans être moins vénérable,

par la sainte loi du contraste

doit attirer le diable.

Peut-être qu’on compte trop peu

avec ce mouvant équilibre;

il y a des courants dans le Tibre,

tout jeu veut son contre-jeu.

Je me rappelle Rodin

qui me dit un jour d’un air mâle

(nous prenions, à Chartres, le train)

que, trop pure, la cathédrale

provoque un vent de dédain.

24

CE QU’IL NOUS FAUT CONSENTIR

C’est qu’il nous faut consentir

à toutes les forces extrêmes;

l’audace est notre problème

malgré le grand repentir.

Et puis, il arrive souvent

que ce qu’on affronte, change:

le calme devient ouragan,

l’abîme le moule d’un ange.

Ne craignons pas le détour.

Il faut que les Orgues grondent,

pour que la musique abonde

de toutes les notes de l’amour.

26

LA FONTAINE

Je ne veux qu’une seule leçon, c’est la tienne,

fontaine, qui en toi-même retombes, –

celle des eaux risquées auxquelles incombe

ce céleste retour vers la vie terrienne.

Autant que ton multiple murmure

rien ne saurait me servir d’exemple;

toi, ô colonne légère du temple

qui se détruit par sa propre nature.

Dans ta chute, combien se module

chaque jet d’eau qui termine sa danse.

Que je me sens l’élève, l’émule

de ton innombrable nuance!

Mais ce qui plus que ton chant vers toi me décide

c’est cet instant d’un silence en délire

lorsqu’ à la nuit, à travers ton élan liquide

passe ton propre retour qu’un souffle retire.

27

MON CORPS

Qu’il est doux parfois d’être de ton avis ;

frère aîné, ô mon corps,

qu’il est doux d’être fort

de ta force,

de te sentir feuille, tige, écorce

et tout ce que tu peux devenir encor,

toi, si près de l’esprit.

Toi, si franc, si uni

dans ta joie manifeste

d’être cet arbre de gestes

qui, un instant, ralentit

les allures célestes

pour y placer sa vie.

28

LA DEESSE

Au midi vide qui dort

combien de fois elle passe,

sans laisser à la terrasse

le moindre soupçon d’un corps.

Mais si la nature la sent,

l’habitude de l’invisible

rend une clarté terrible

à son doux contour apparent.

29

LE VERGER

I

Peut-être que si j’ai osé t’écrire,

langue prêtée, c’était pour employer

ce nom rustique dont l’unique empire

me tourmentait depuis toujours: Verger.

Pauvre poète qui doit élire

pour dire tout ce que ce nom comprend,

un à peu près trop vague qui chavire,

ou pire: la clôture qui défend.

Verger: ô privilège d’une lyre

de pouvoir te nommer simplement;

nom sans pareil qui les abeilles attire,

nom qui respire et attend…

Nom clair qui cache le printemps antique,

tout aussi plein que transparent,

et qui dans ses syllabes symétriques

redouble tout et devient abondant.

II

Vers quel soleil gravitent

tant de désirs pesants?

De cette ardeur que vous dites,

où est le firmament?

Pour l’un à l’autre nous plaire,

faut-il tant appuyer?

Soyons légers et légères

à la terre remuée

par tant de forces contraires.

Regardez bien le verger:

c’est inévitable qu’il pèse;

pourtant de ce même malaise

il fait le bonheur de l’été.

III

Jamais la terre n’est plus réelle

que dans tes branches, ô verger blond,

ni plus flottante que dans la dentelle

que font tes ombres sur le gazon.

Là se rencontre ce qui nous reste,

ce qui pèse et ce qui nourrit

avec le passage manifeste

de la tendresse infinie.

Mais à ton centre, la calme fontaine,

presque dormant en son ancien rond,

de ce contraste parle à peine,

tant en elle il se confond.

IV

De leur grâce, que font-ils,

tous ces dieux hors d’usage,

qu’un passé rustique engage

à être sages et puérils?

Comme voilés par le bruit

des insectes qui butinent,

ils arrondissent les fruits;

(occupation divine).

Car aucun jamais ne s’efface,

tant soit-il abandonné;

ceux qui parfois nous menacent

sont des dieux inoccupés.

V

Ai-je des souvenirs, ai-je des espérances,

en te regardant, mon verger?

Tu te repais autour de moi, ô troupeau d’abondance

et tu fais penser ton berger.

Laisse-moi contempler au travers de tes branches

la nuit qui va commencer.

Tu as travaillé; pour moi c’était un dimanche, –

mon repos, m’a-t-il avancé?

D’être berger, qu’y a-t-il de plus juste en somme?

Se peut-il qu’un peu de ma paix

aujourd’hui soit entrée doucement dans tes pomme

Car tu sais bien, je m’en vais…

VI

N’était-il pas, ce verger, tout entier,

ta robe claire, autour de tes épaules?

Et n’as-tu pas senti combien console

son doux gazon qui pliait sous ton pied?

Que de fois, au lieu de promenade,

il s’imposait en devenant tout grand;

et c’était lui et l’heure qui s’évade

qui passaient par ton être hésitant.

Un livre parfois t’accompagnait…

Mais ton regard, hanté de concurrences,

au miroir de l’ombre poursuivait

un jeu changeant de lentes ressemblances.

VII

Heureux verger, tout tendu à parfaire

de tous ses fruits les innombrables plans,

et qui sait bien son instinct séculaire

plier à la jeunesse d’un instant.

Quel beau travail, quel ordre que le tien!

Qui tant insiste dans les branches torses,

mais qui enfin, enchanté de leur force,

déborde dans un calme aérien.

Tes dangers et les miens, ne sont-ils point

tout fraternels, ô verger, ô mon frère?

Un même vent, nous venant de loin,

nous force d’être tendres et austères.

30

TOUTES LES JOIES DES AÏEUX

Toutes les joies des aïeux

ont passé en nous et s’amassent;

leur cœur, ivre de chasse,

leur repos silencieux

devant un feu presque éteint…

Si dans les instants arides

de nous notre vie se vide,

d’eux nous restons tout pleins.

Et combien de femmes ont dû

en nous se sauver, intactes,

comme dans l’entr’acte

d’une pièce qui n’a pas plu -,

parées d’un malheur qu’aujourd’hui

personne ne veut ni ne porte,

elles paraissent fortes

appuyées sur le sang d’autrui.

Et des enfants, des enfants!

Tous ceux que le sort refuse,

en nous exercent la ruse

d’exister pourtant.

31

PORTRAIT INTERIEUR

Ce ne sont pas des souvenirs

qui, en moi, t’entretiennent;

tu n’es pas non plus mienne

par la force d’un beau désir.

Ce qui te rend présente,

c’est le détour ardent

qu’une tendresse lente

décrit dans mon propre sang.

Je suis sans besoin

de te voir apparaître;

il m’a suffi de naître

pour te perdre un peu moins.

32

LA DOUCE VIE

Comment encore reconnaître

ce que fut la douce vie?

En contemplant peut-être

dans ma paume l’imagerie

de ces lignes et de ces rides

que l’on entretient

en fermant sur le vide

cette main de rien.

33

LE SUBLIME EST UN DEPART

Le sublime est un départ.

Quelque chose de nous qui au lieu

de nous suivre, prend son écart

et s’habitue aux cieux.

La rencontre extrême de l’art

n’est-ce point l’adieu le plus doux?

Et la musique: ce dernier regard

que nous jetons nous-mêmes vers nous !

34

COMBIEN DE PORTS

Combien de ports pourtant, et dans ces ports

combien de portes, t’accueillant peut-être.

combien de fenêtres

d’où l’on voit ta vie et ton effort.

Combien de grains ailés de l’avenir

qui, transportés au gré de la tempête,

un tendre jour de fête

verront leur floraison t’appartenir.

Combien de vies qui toujours se répondent;

et par l’essor que prend ta propre vie

en étant de ce monde,

quel gros néant à jamais compromis.

35

L’OFFRANDE

N’est-ce pas triste que nos yeux se ferment ?

On voudrait avoir les yeux toujours ouverts,

pour avoir vu, avant le terme,

tout ce que l’on perd.

N’est-il pas terrible que nos dents brillent ?

Il nous aurait fallu un charme plus discret

pour vivre en famille

en ce temps de paix.

Mais n’est-ce pas le pire que nos mains se cramponnent,

dures et gourmandes ?

Faut-il que des mains soient simples et bonnes

pour lever l’offrande !

36

LA MELODIE PASSAGERE

Puisque tout passe, faisons

la mélodie passagère ;

celle qui nous désaltère,

aura de nous raison.

Chantons ce qui nous quitte

avec amour et art ;

soyons plus vite

que le rapide départ.

37

L’ÂME-OISEAU

Souvent au-devant de nous

l’âme-oiseau s’élance;

c’est un ciel plus doux

qui déjà la balance,

pendant que nous marchons

sous des nuées épaisses.

Tout en peinant, profitons

de son ardente adresse.

38

VUE DES ANGES

Vues des Anges, les cimes des arbres peut-être

sont des racines, buvant les deux;

et dans le sol, les profondes racines d’un hêtre

leur semblent des faîtes silencieux.

Pour eux, la terre, n’est-elle point transparente

en face d’un ciel, plein comme un corps?

Cette terre ardente, où se lamente

auprès des sources l’oubli des morts.

39

LES INCONNUS

Mes amis, vous tous, je ne renie

aucun de vous; ni même ce passant

qui n’était de l’inconcevable vie

qu’un doux regard ouvert et hésitant.

Combien de fois un être, malgré lui,

arrête de son œil ou de son geste

l’imperceptible fuite d’autrui,

en lui rendant un instant manifeste.

Les inconnus. Ils ont leur large part

à notre sort que chaque jour complète.

Précise bien, ô inconnue discrète,

mon cœur distrait, en levant ton regard.

40

LE CYGNE

Un cygne avance sur l’eau

tout entouré de lui-même,

comme un glissant tableau;

ainsi à certains instants

un être que l’on aime

est tout un espace mouvant.

Il se rapproche, doublé,

comme ce cygne qui nage,

sur notre âme troublée…

qui à cet être ajoute

la tremblante image

de bonheur et de doute.

41

NOSTALGIE DES LIEUX

Ô nostalgie des lieux qui n’étaient point

assez aimés à l’heure passagère,

que je voudrais leur rendre de loin

le geste oublié, l’action supplémentaire !

Revenir sur mes pas, refaire doucement

– et cette fois, seul – tel voyage,

rester à la fontaine davantage,

toucher cet arbre, caresser ce banc…

Monter à la chapelle solitaire

que tout le monde dit sans intérêt;

pousser la grille de ce cimetière,

se taire avec lui qui tant se tait.

Car n’est-ce pas le temps où il importe

de prendre un contact subtil et pieux ?

Tel était fort, c’est que la terre est forte;

et tel se plaint: c’est qu’on la connaît peu.

42

LE SORT IMMOBILE

Ce soir quelque chose dans l’air a passé

qui fait pencher la tête;

on voudrait prier pour les prisonniers

dont la vie s’arrête.

Et on pense à la vie arrêtée…

À la vie qui ne bouge plus vers la mort

et d’où l’avenir est absent ;

où il faut être inutilement fort

et triste, inutilement.

Où tous les jours piétinent sur place,

où toutes les nuits tombent dans l’abîme,

et où la conscience de l’enfance intime

à ce point s’efface,

qu’on a le cœur trop vieux pour penser un enfant

Ce n’est pas tant que la vie soit hostile;

mais on lui ment,

enfermé dans le bloc d’un sort immobile.

43

TEL CHEVAL QUI BOIT A LA FONTAINE

Tel cheval qui boit à la fontaine,

telle feuille qui en tombant nous touche,

telle main vide, ou telle bouche

qui nous voudrait parler et qui ose à peine -,

autant de variations de la vie qui s’apaise,

autant de rêves de la douleur qui somnole:

ô que celui dont le coeur est à l’aise,

cherche la créature et la console.

45

LUMIERE

Cette lumière peut-elle

tout un monde nous rendre ?

Est-ce plutôt la nouvelle

ombre, tremblante et tendre,

qui nous rattache à lui ?

Elle qui tant nous ressemble

et qui tourne et tremble

autour d’un étrange appui.

Ombres des feuilles frêles,

sur le chemin et le pré,

geste soudain familier

qui nous adopte et nous mêle

à la trop neuve clarté.

46

LA BLONDEUR DU JOUR

Dans la blondeur du jour

passent deux chars pleins de briques ;

ton rosé qui revendique

et renonce tour à tour.

Comment se fait-il que soudain

ce ton attendri signifie

un nouveau complot de vie

entre nous et demain.

47

LE SILENCE UNI DE L’HIVER

Le silence uni de l’hiver

est remplacé dans l’air

par un silence à ramage;

chaque voix qui accourt

y ajoute un contour,

y parfait une image.

Et tout cela n’est que le fond

de ce qui serait l’action

de notre cœur qui surpasse

le multiple dessin

de ce silence plein

d’inexprimable audace.

48

LA NATURE

Entre le masque de brume

et celui de verdure,

voici le moment sublime où la nature

se montre davantage que de coutume.

Ah, la belle! Regardez son épaule

et cette claire franchise qui ose …

Bientôt de nouveau elle jouera un rôle

dans la pièce touffue que l’été compose.

49

LE DRAPEAU

Vent altier qui tourmente le drapeau

dans la bleue neutralité du ciel,

jusqu’à le faire changer de couleur,

comme s’il voulait le tendre à d’autres nations

par-dessus les toits. Vent impartial,

vent du monde entier, vent qui relie,

évocateur des gestes qui se valent,

ô toi, qui provoques les mouvements interchangeables

Le drapeau étale montre son plein écusson, –

mais dans ses plis quelle universalité tacite !

Et pourtant quel fier moment

lorsqu’un instant le vent se déclare

pour tel pays: consent à la France,

ou subitement s’éprend

des Harpes légendaires de la verte Irlande.

Montrant toute l’image, comme un joueur de cartes

qui jette son atout,

et qui de son geste et de son sourire anonyme,

rappelle je ne sais quelle image

de la Déesse qui change.

50

LA FENÊTRE

I

N’es-tu pas notre géométrie,

fenêtre, très simple forme

qui sans effort circonscris

notre vie énorme?

Celle qu’on aime n’est jamais plus belle

que lorsqu’on la voit apparaître

encadrée de toi; c’est, ô fenêtre,

que tu la rends presque éternelle.

Tous les hasards sont abolis. L’être

se tient au milieu de l’amour,

avec ce peu d’espace autour

dont on est maître.

II

Fenêtre, toi, ô mesure d’attente,

tant de fois remplie,

quand une vie se verse et s’impatiente

vers une autre vie.

Toi qui sépares et qui attires,

changeante comme la mer, –

glace, soudain, où notre figure se mire

mêlée à ce qu’on voit à travers ;

échantillon d’une liberté compromise

par la présence du sort ;

prise par laquelle parmi nous s’égalise

le grand trop du dehors.

III

Assiette verticale qui nous sert

la pitance qui nous poursuit,

et la trop douce nuit

et le jour, souvent trop amer.

L’interminable repas,

assaisonné de bleu -,

il ne faut pas être las

et se nourrir par les yeux.

Que de mets l’on nous propose

pendant que mûrissent les prunes;

ô mes yeux, mangeurs de rosés,

vous allez boire de la lune !

51

A LA BOUGIE ETEINTE

À la bougie éteinte,

dans la chambre rendue à l’espace,

on est frôlé par la plainte

de feu la flamme sans place.

Faisons-lui un subtil

tombeau sous notre paupière,

et pleurons comme une mère

son très familier péril.

52

L’APPROCHE

C’est le paysage longtemps, c’est une cloche,

c’est du soir la délivrance si pure -;

mais tout cela en nous prépare l’approche

d’une nouvelle, d’une tendre figure…

Ainsi nous vivons dans un embarras très étrange

entre l’arc lointain et la trop pénétrante flèche;

entre le monde trop vague pour saisir l’ange

et Celle qui, par trop de présence, l’empêche.

53

LA ROSE

On arrange et on compose

les mots de tant de façons,

mais comment arriverait-on

à égaler une rosé ?

Si on supporte l’étrange

prétention de ce jeu,

c’est que, parfois, un ange

le dérange un peu.

54

L’IMPERTUBABLE NATURE

J’ai vu dans l’œil animal

la vie paisible qui dure,

le calme impartial

de l’imperturbable nature.

La bête connaît la peur ;

mais aussitôt elle avance

et sur son champ d’abondance

broute une présence

qui n’a pas le goût d’ailleurs.

55

OBJETS OBSCURS

Faut-il vraiment tant de danger

à nos objets obscurs?

Le monde serait-il dérangé,

étant un peu plus sûr?

Petit flacon renversé,

qui t’a donné cette mince base?

De ton flottant malheur bercé,

l’air est en extase.

56

LA DORMEUSE

Figure de femme, sur son sommeil

fermée, on dirait qu’elle goûte

quelque bruit à nul autre pareil

qui la remplit toute.

De son corps sonore qui dort

elle tire la jouissance

d’être un murmure encor

sous le regard du silence.

57

LA BICHE

Ô la biche : quel bel intérieur

d’anciennes forêts dans tes yeux abonde ;

combien de confiance ronde

mêlée à combien de peur.

Tout cela, porté par la vive

gracilité de tes bonds.

Mais jamais rien n’arrive

à cette impossessive

ignorance de ton front.

58

SOUS CES BEAUX ARBRES

Arrêtons-nous un peu, causons.

C’est encore moi, ce soir, qui m’arrête,

c’est encore vous qui m’écoutez.

Un peu plus tard d’autres joueront

aux voisins sur la route

sous ces beaux arbres que l’on se prête.

59

LES ADIEUX

Tous mes adieux sont faits. Tant de départs

m’ont lentement formé dès mon enfance.

Mais je reviens encor, je recommence,

ce franc retour libère mon regard.

Ce qui me reste, c’est de le remplir,

et ma joie toujours impénitente

d’avoir aimé des choses ressemblantes

à ces absences qui nous font agir.

*