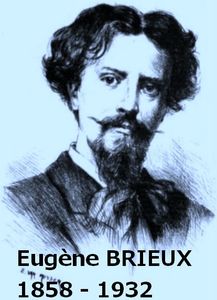

EUGÈNE BRIEUX

(1858-1932)

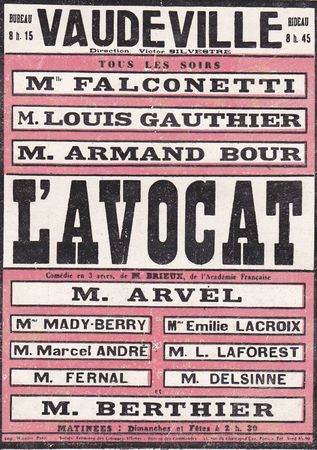

L’Avocat

(1922 – Théâtre du Vaudeville)

Plaidoyer pour un amour

condamné

George Bernard Shaw a dit d’Eugène Brieux, académicien depuis 1909, qu’il était «incomparablement le plus grand écrivain que la France ait produit depuis Molière ». La deuxième pièce présentée par la célèbre Illustration en 1898, sera Le Berceau, une de ses pièces. L’auteur est alors classé comme un « dramaturge puissant », un auteur incontournable. Un auteur qui écrit contre et qui compte. Mais, depuis les années vingt, sa popularité s’est bien émoussée pour n’être plus, aujourd’hui, qu’une vieille relique littéraire des années folles.

TALIS VITA EST

La première de l’Avocat eu lieu 22 septembre 1922 au Théâtre du Vaudeville, qui n’existe plus aujourd’hui, après avoir connu de multiples adresses parisiennes. De sa dernière adresse, Boulevard des Capucines, il sera enfin transformé, cinq ans plus tard, en cinéma. Comme notre auteur, qui après avoir connu la gloire des critiques, du Tout-Paris et de l’Académie française, n’existe plus aujourd’hui. Il est désormais mort. Il n’existe plus. Dans les rééditions comme dans les mémoires. Pire, les informations données sont fantaisistes. Il n’existe plus qu’une ligne sur Wikipédia : «Eugène Brieux mit en scène en comédie les petites gens, socialement défavorisées, de France ». Une phrase avec deux erreurs. Brieux parle de son époque, des nobles, des bourgeois, autant que des ouvriers. La comédie n’est vraiment pas son mode théâtral préféré. L’époque enterre vite ceux qu’elle a élevés très haut sur un piédestal, alors que, quelques années auparavant, il était de bon ton d’avoir vu la dernière de ses pièces. Les feux se sont éteints. Le rideau est tombé. La dernière séance a eu lieu il y a bien longtemps et plus aucun théâtre ne se risquerait à le représenter. Ainsi va la vie. talis vita est. Ne reste-t-il pas une lumière, une seule, là-bas, au fond, qui brille encore un peu. Le voile qui vient de tomber est-il si lourd ? Que lui reproche-t-on, pour l’avoir ainsi enseveli ?

DONNEZ-MOI DES DETAILS…

Ses pièces ont, toutes, une limpide efficacité et une évidente progression. Elles sont fortes, sans temps mort ou des à-côtés, aucune digression inutile. Le sujet avant tout. Rien ne sert de tourner autour du pot. Dans l’Avocat, après l’arrivée de Me Martigny, sa mère lui demande s’il a passé un bon voyage, il répond : « -Excellent…Eh bien ! en voilà une aventure ! Donnez-moi des détails. M Lemercier (Joué par Arvel) n’a pas su très bien se faire comprendre au téléphone. – Tu as le dossier ? » Nous sommes à la sixième réplique. Cette densité dure toute la pièce.

L’EMOTION NAÎT DE LA SEULE THÈSE

Densité, mais simplicité aussi. Aucun terme compliqué ou ésotérique. La pièce, en étant exigeante, se comprend dans une immédiateté..« On retrouve ces mêmes qualités de franchise et de simplicité d’indépendante honnêteté et de force parfois un peu rude qui constitue la savoureuse originalité de ce maître contemporain…Monsieur Brieux estime qu’un auteur insuffisamment compris ne doit s’en prendre qu’à lui-même d’une insuffisance de précision ou de clarté de son ouvrage. » (Gaston Sorbets, La Petite Illustration n°118 d’octobre 1922) Brieux refuse l’esbroufe, son style est clair et limpide ; « On y retrouve cette probité et ce sérieux de la pensée, ce fond de générosité de ceux de ses ouvrages dramatiques qui ont eu la plus longue carrière. La forme en est claire, l’expression des idées y est vigoureuse…L’émotion naît de la seule thèse présentée, du moins jusqu’à la dernière scène, où intervient un élément romanesque traité d’ailleurs sobrement.» (Paul Ginisty, Le Petit Parisien, dans La Petite Illustration)

UNE EPOQUE EN ATTENTE D’IDEAL

Son œuvre, à part de la création classique, du théâtre de boulevard ou de la tragédie, a pris l’étiquette de pièces à thèse. C’est le terme, la thèse, qui revient toujours. Aujourd’hui, pour en critiquer le fond, à son époque pour en souligner une certaine aridité. Dans les années vingt, pourtant, l’époque était dans l’attente d’un moralisme, voire d’un idéal. Aujourd’hui, les travers, la perversion, les failles et les cassures sont plus dans l’air du temps.

LA FIDELITE A UN IDEAL

Regardons les débats sur ce théâtre à thèse de l’époque : « le théâtre de M. Brieux occupe une place très particulière dans notre histoire dramatique ; comme il ne s’apparente à aucun répertoire contemporain, on peut dire qu’il n’a pas bénéficié de la tradition ni de la mode. La place qu’il tient, il ne la doit qu’à lui-même ; et c’est le premier, le grand mérite d’une œuvre qui est celle d’un autodidacte. L’ensemble des pièces est d’une telle unité que l’auteur a pu commencer son « Théâtre complet » sachant où il allait par une route dont rien, pas même la faveur du public, n’a pu le faire dévier ; cette fidélité à un idéal est un des traits dominants d’une physionomie littéraire que l’on peut discuter mais qui impose le respect…Brieux a autant de partisans que de détracteurs, et ce n’est pas le fait d’un génie médiocre. Il n’a jamais connu un indifférent, et je ne crois pas qu’il y ait un répertoire plus renommé que le sien dans le monde entier. Enfin, Brieux partage avec de Curel, cette gloire fort rare chez un auteur dramatique, de n’avoir jamais parlé pour ne rien dire : au fallacieux ‘Théâtre d’Idées’ à la soi-disant ‘Pièce à thèse », il a opposé, si on peut dire, ‘le Théâtre de réalisation’. On l’a raillé, mais on l’a écouté tout de même et c’était tout ce que voulait ce grand gaillard normand, souriant, obstiné et sans rancune. » (Pierre Veber, Le Petit Journal, in La Petite illustration n°118)

UNE PIÈCE QUI VEUT DIRE QUELQUE CHOSE

La pièce a du contenu. Elle expose des points de vue. Les critiques reviennent très souvent sur ce constat. Ce n’est pas le cas des nombreuses pièces jouées à cette époque. « En un temps où tant de gens – surtout au théâtre – écrivent pour ne rien dire, il faut marquer d’une pierre blanche le jour où, sur le boulevard, on joue une pièce qui veut dire quelque chose. » (Charles Méré, Excelsior, in La Petite illustration n°118)

COMME DANS HORACE…COMME DANS CINNA

Les contemporains de Brieux retrouvent une grandeur, une profondeur que l’on avait dans les grands tragédiens : « Il n’est pas jusqu’aux maximes sur le rôle de l’avocat, débitées par le président, qui ne soient dans le goût de la tragédie cornélienne ; cette scène finale, entre le président et l’avocat c’est une délibération, comme dans Horace, comme dans Cinna. M. Brieux n’est pas sans en avoir conscience et il a rappelé lui-même le ‘laissez faire aux dieux’… Que M Brieux…vienne tout naturellement à composer une pure tragédie classique, c’est de quoi faire réfléchir sur cette forte continuité qui est dans l’art français » (Henry Bidou, Le Journal des Débats)

Eugène Brieux a ce sentiment de finitude. Il a donné tout ce qu’il pouvait. Ces pièces essaient de faire le tour d’une question et d’une seule. Il le reconnait lui-même. Nous reprenons une grande partie de la préface à son Théâtre complet, intéressant sur le regard très critique qu’il porte sur son œuvre et ses capacités théâtrales, ainsi que sur l’évolution du théâtre dans l’histoire : « j’ai l’impression d’avoir donné à peu près tout ce que j’avais en moi, de m’être réalisé. La mort peut venir… J’ai donné ce que j’avais en moi. Sans doute, ce fut peu, mais j’ai l’excuse d’avoir donné tout, et si la mode en était encore aux épitaphes, j’accepterais volontiers celle-ci : « il a fait de son mieux »… J’ai donc passé ma vie à écrire ce qu’on appelle des pièces à thèse. J’ai toujours envisagé le théâtre non comme un but, mais comme un moyen. J’ai voulu par lui, non seulement provoquer des réflexions, modifier des habitudes et des actes… je sais que deux de mes pièces : Les Remplaçantes et Les Avariés, ont contribué à sauver des existences humaines, et à en rendre d’autres moins douloureuses…

J’ETAIS NE AVEC UNE ÂME D’APÔTRE

…J’étais né avec une âme d’apôtre…la vue de la souffrance des autres m’a toujours été insupportable… Et on l’a dit avec raison, je n’ai souvent fait qu’enfoncer les portes ouvertes. Ces portes ouvertes, beaucoup les croyaient fermées, et à ceux-là, j’ai montré qu’elles ne l’étaient pas, en y passant. Dans ce porte-voix, je n’ai crié rien de nouveau, je le sais bien. J’y ai répété, dans un langage que la masse de mes contemporains pouvaient mieux comprendre, des vérités que des philosophes et des savants avaient découvertes, eux, et renfermées dans des livres que les habitués du théâtre n’avaient pas la tentation d’ouvrir…

JE N’AI PAS SU ENROBER ASSEZ LA PILULE

… Voilà pourquoi j’ai été un auteur dramatique. Un auteur dramatique un peu agaçant, je le reconnais. Mais cela lorsque je n’ai pas su assez enrober la pilule pour qu’elle pût passer sans déceler son amertume…Je n’accepte pas sans réserve, d’ailleurs, et bien que je m’en serve, cette étiquette de pièce à thèse. Si l’on veut bien y réfléchir, il est peu de pièces qui ne soient des pièces à thèse. Toutes celles de Molière en sont, et aussi celles d’Augier…

QU’ALLONS-NOUS CHERCHER AU THEÂTRE ?

…Mon théâtre est surtout un essai de théâtre social. Sur les planches où d’ordinaire se trémoussent les jocrisses de l’amour, sur ces tréteaux où le vaudeville montre des déshabillages, des gambades et des folies, est-il possible que des questions graves soient exposées, agitées, sinon résolues ? En d’autres, l’auteur dramatique a-t-il le droit de s’occuper d’autres choses que de l’amour ? Alors que le livre s’attribue toutes les libertés de traiter tous les sujets, la scène est-elle condamnée par je ne sais quel despotisme à n’en traiter qu’un ? … Qu’allons-nous chercher au théâtre ? Nous allons nous y chercher nous-mêmes. Nous allons voir l’imitation de la vie, de notre vie. L’art n’est qu’une sympathie. C’est une sympathie dans le sens étymologique du mot. Nous voulons, avec d’autres êtres, sentir, souffrir, aimer, et nous allons au théâtre pour trouver, par ce moyen, l’exaltation de notre personnalité. La représentation des actes d’autrui évoque en nous, par la joie et la peine, une vie plus intense dans un plaisir d’orgueil…

QU’EST-ELLE NOTRE VIE ?

…Or, qu’est-elle, notre vie ? Elle est toute entière occupée par deux luttes, – l’une que nous livrons inconsciemment dans l’intérêt de la perpétuité de l’espèce – et son expression scénique constitue le théâtre d’amour ; l’autre dont le but est la conservation de l’individu – et son expression scénique constitue le théâtre social… A chaque temps sa fatalité et son théâtre. La première époque a été l’épouvantable domination des dieux, et la scène d’alors a été remplie par le spectacle de leurs vengeances et de leur férocité. Il a fallu ensuite passer la période de la domination des tyrans et des grands. Les planches de la scène n’ont alors fléchi que sous le poids des porte-couronnes et des porte-blasons…

ENTENDRE ENFIN DES CRIS DE DOULEUR NOUVEAUX

…Aujourd’hui la masse tyrannise la masse, les hommes se débattent dans la concurrence vitale, dans la lutte entre leurs appétits et leur puissance de production : et il ne faut pas s’étonner si les coulisses entendent enfin des cris de douleur nouveaux. Pour se conserver, l’individu doit s’adapter au milieu, subir certaines influences, se soumettre les autres. Nous n’avons plus à montrer la révolte des humains contre l’anankè païenne, mais nous pouvons évoquer sur la scène ses efforts pour combattre par exemple l’hérédité, cette forme moderne de la fatalité. Les Atrides sont à refaire. Nous gonflerons d’émotion les cœurs de nos contemporains en les rendant témoins de la lutte des hommes contre les tyrans d’aujourd’hui, contre le despotisme de l’argent, en leur montrant les combats livrés aux puissances néfastes issues du nouvel état de civilisation et que la civilisation vaincra après les avoir créés. Nous vivons dans une effervescence que ne connut aucun des siècles passés. Le monde est en état de continuelle et tumultueuse transformation. Les phénomènes sociaux s’accomplissent avec une rapidité jusqu’ici inconnue, dans une incessante et laborieuse ascension des êtres. Nous sommes maintenant impressionnés par des événements qui se produisent à l’autre bout de la terre, comme si les cordons blancs de nos nerfs s’étaient, eux aussi, indéfiniment allongés. .. Il peut y avoir à conter d’autres histoires que des histoires d’amour. » (Préface, Théâtre complet de Brieux, 1929, Paris librairie Stock, Delamain et Boutelleau)

FAIRE OEUVRE DE VULGARISATEUR

Les propos sur la rapidité des changements, l’effervescence, la mondialisation des problèmes et des événements ne sont pas si loin de nous. Bien au contraire. Il a une clairvoyance que de nombreux écrivains de théâtre n’ont peut-être jamais eue. Il se sent une obligation d’évoquer, de traiter et de raconter. Plus qu’un théâtre à thèse, Eugène Brieux pense un théâtre pédagogique. Le public qui vient au théâtre ne connait pas les œuvres des philosophes, il veut faire œuvre de vulgarisateur, sans vulgarité.

Nous sommes à moins de quatre ans de l’armistice du 11 novembre. Le monde vient de connaître une des pires déflagrations de tous les temps. La France a besoin de rires et de fonds. Eugène Brieux est alors une bouée de sauvetage. Il contribue avec ses moyens à faire réfléchir et penser la France de l’époque aux problèmes et aux injustices de son temps.

TU N’AS JAMAIS PLAIDE SANS CONVICTION

Dans l’Avocat, il est question de probité, de règles, de droiture, de convictions. Les réflexions entre Me Martigny (Joué par Louis Gauthier lors de la première) et son grand-père, le Président Martigny (Armand Bour) occupent toute la pièce. Le cas de conscience est permanent. Mais ce sont, tous les deux, des incorruptibles. Le grand-père reste le plus lucide, puisqu’il n’est pas aveuglé par les feux de la passion. L’opinion ou les gens de justice, ceux de la basoche, sont du même avis : « – On te croira parce qu’on sait que tu n’as jamais plaidé sans conviction. Il est bon d’avoir été un honnête homme, et si parfois tes intérêts matériels en ont souffert, tu seras largement payé en jetant efficacement dans la balance le respect et la confiance attachés à ta parole.. Mentir ? Toi ! …Tu ne peux faire, honnêtement qu’une chose : montrer que l’accusation n’apporte pas de preuves. Rien de plus. Voilà ton devoir. ». » (Le Président Martigny – Acte II, sc. 4 & sc. 6)

IL N’Y A PAS DE COMPLAISANCES NI DE MARCHANDAGES POSSIBLES

Dans cette scène 6 du second acte, le Président Martigny déclame une longue tirade sur ces avocats indignes, prêts à défendre n’importe quelle cause, même la moins morale. « – Oui, chaque jour, il y a des avocats qui avilissent leur profession. Il est d’autant plus nécessaire qu’elle soit honorée par d’autres. Le public, écœuré, déçu, désemparé, ne trouvant parfois qu’un exploiteur alors qu’il attendait un conseil, étourdi par les éclats d’une éloquence dont le vide et la puérilité lui apparaissent bientôt, en arrive à dire avec dédain : « C’est un avocat ! pour la même somme d’argent il plaidera avec une égale conviction le pour et le contre. » Ne laissons pas s’installer cette position qui n’est justifiée que par un petit nombre d’entre nous. Ne méritez pas l’insulte qu’on vous fait en vous appelant « marchand de paroles ». Votre contact quotidien avec la souffrance humaine vous crée des devoirs plus hauts. Elle vous grandit en vous implorant. Mon enfant, tu dois être de ceux-là dont l’Ordre est fier. Il n’y a pas de complaisances, ni de marchandages possibles, ni de subtilités défendables lorsqu’il s’agit du devoir professionnel. »

UNE AFFAIRE MALPROPRE

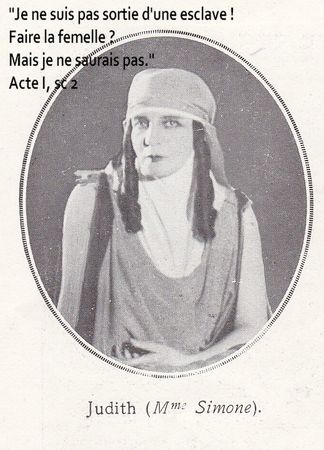

L’affaire que l’on doit plaider est-elle moralement acceptable ? L’affaire correspond-elle à notre éthique, nos principes ? « –L’excuse est toute trouvée. D’ailleurs, je n’aurais pas plaidé. L’affaire est malpropre…Je me fais de notre profession une idée plus haute, voilà tout. Il y a des plaidoiries qui en arrivent à frôler la complicité. Les fasse qui veut. Pas moi… » affirme Me Martigny (Acte I, sc. 2). Quand Pauline (Mady Berry), au service de Madame du Coudrais (Mademoiselle Falconetti) qui est accusée de meurtre, souhaite arranger sa version, la modifier en déclarant le contraire de ce qu’elle a vu, « –vous n’avez qu’à m’expliquer ce que je dois dire, je le dirai, je le jurerai. » (Acte I, sc.8), elle offusque Me Martigny. Il est au-delà de ça. Il est reconnu pour sa probité et il ne peut s’en servir pour faire pencher la balance dans son camp. Madame du Courdais, Louise, cache un secret terrible qu’elle ne peut avouer, même à son avocat. Celui-ci enrage, éructe contre elle, mais rien n’y fait. Elle s’emmure dans un silence de mort.

PARCE QUE TU L’AIMES ?

Me Martigny est loin d’être insensible à la beauté de Louise. L’acte II révèle un peu plus cette passion de longue date, puisqu’il était ami, bien avant l’assassinat du mari, avec le couple de Coudrais. Sa mère n’est plus dupe qui en découvre l’étendue : « – Mon enfant, depuis un moment, je te regarde, je t’écoute … Je crois décidément qu’il y a dans ta colère et tes injustices autre chose que le dépit d’un avocat…Parce que tu l’aimes ? » (Acte II, sc. 3)

CE SERAIT VIOLER SON ÂME !

Mais le secret que garde Louise est insondable. Me Martigny veut, contre sa proposition en mariage, qu’elle lui avoue son lourd fardeau. Le Président Martigny est totalement opposé à cette démarche, ce marchandage : « – Madame du Coudrais est libre de son attitude. Celle qu’elle entend conserver l’expose à des dangers qu’elle n’ignore pas, et qu’elle accepte. Elle est maîtresse d’elle-même. Tu n’as pas le droit de la troubler par l’aveu dont tu nous parles et de profiter de son trouble pour lui arracher son secret. Ce serait violer une âme. Tu obtiendrais ainsi, par une sorte d’intimidation, le don involontaire de la partie la plus sacrée d’un être humain. Me comprends-tu ? » (Acte II, sc. 3)

UN DEDOUBLEMENT MYSTERIEUX

Entre l’acte II et l’acte III se déroule le procès et nous découvrons les Martigny, la mère et le fils, consternés chez eux. « Une sorte de dédoublement mystérieux » (Me Martigny, Acte III, sc. 1) s’est produit pendant celui-ci qui l’a entraîné dans une défense aveugle, passionnée et éperdue, comme s’il se trouvait sous l’emprise de stupéfiant. La parole a précédé sa pensée. Il n’a pas argumenté avec la raison, mais son cœur a parlé ainsi que sa passion. Il s’agissait plus d’un combat de boxe que d’une plaidoirie honnête et raisonnée. « La résistance du jury, celle de l’accusée m’ont exaspéré. Tout m’était ennemi. J’ai voulu l’acquittement. Je n’ai plus eu que ce but. Tout ce qui pouvait me gêner pour l’atteindre n’existait plus. Je ne sais quels mystérieux effluves venaient du jury à moi et m’indiquaient que je ne lui avais pas encore imposé ma volonté… J’aurais piétiné toute l’humanité pour arriver à mes fins … Je ne connais pas les émotions du joueur, mais je les sens bien pauvres à côté de celles que l’on éprouve au cours d’un tel combat…Assis à mon banc, épuisé, baigné de sueur et d’orgueil, je regardais d’un œil torve cette assemblée que j’avais fascinée, j’étais dans l’épuisement de la volupté, dans la torpeur de l’assouvissement. » (Me Martigny, Acte III, sc. 2)

Me Martigny ne veut plus revoir Louise. Mais sa mère et son grand-père, « la bonté est la forme supérieure de la justice » (Acte III, sc. 4) finiront par avoir raison de sa détermination. Viendront les explications et enfin la révélation du secret qui mine leur relation depuis le début.

« La justice est l’amour guidé par la lumière » (Sully Prudhomme). Une lumière se dessine doucement, timidement, tout au fond, vers la sortie.

Jacky Lavauzelle

Le film de Laurence Jourdan, Le Génocide Arménien, s’ouvre sur un vieil arménien de 101 ans, Artem Ohanian, qui raconte : « Les Arméniens ont été tués comme des moutons. Nous avons été persécutés de diverses manières. On nous a éliminés avec toutes sortes d’armes. Les Turcs nous traitaient de traîtres d’infidèles. Qu’avions nous fait ? Quelle faute avions-nous commis? »

Le film de Laurence Jourdan, Le Génocide Arménien, s’ouvre sur un vieil arménien de 101 ans, Artem Ohanian, qui raconte : « Les Arméniens ont été tués comme des moutons. Nous avons été persécutés de diverses manières. On nous a éliminés avec toutes sortes d’armes. Les Turcs nous traitaient de traîtres d’infidèles. Qu’avions nous fait ? Quelle faute avions-nous commis? »